Биодеградация

Биодеградация (биологический распад, биоразложение) — разрушение сложных веществ, материалов, продуктов в результате деятельности живых организмов; чаще всего при упоминании биодеградации подразумевается действие микроорганизмов, грибов, водорослей. Однако, в строгом смысле, размерами биологических организмов термин не определяется.

Скорость биодеградации определяется видом/видами участвующих организмов, условиями (температурой, влажностью), освещенностью и многими другими факторами.

Роль в биосфере

Биодеградация — один из основных механизмов уничтожения отходов деятельности человека в природе: как отходов, собственно, жизнедеятельности, так и промышленных отходов. В большей или меньшей степени биодеградации подвержены почти все[

Использование человеком

Явление может использоваться для практических, не природоохранных целей. Например, биодеградация бытовых (пищевых) отходов применяется для получения биогаза. При этом используется тот факт, что, потребляя отходы различного характера, микроорганизмы выделяют один и тот же продукт — метан.

Биодеградация пластика

Биоразлагаемым называют такие виды пластика, которые сохраняют требуемые свойства и механическую прочность на протяжении периода использования, но разлагаются на составляющие и нетоксические добавки после использования.[1] Такое разложение достигается за счет действия микроорганизмов на материал, обычно представляющий собой нерастворимую в воде пластмассу.[2] Биоразлагаемые пластики получают путем химического синтеза, ферментирования микроорганизмами и из химически измененных естественных материалов (см. Биопластики).[3]

Скорость биоразложения сильно различается для разных видов пластика. Например, трубы на основе ПВХ используются в системах канализации при сборе сточных вод, так как ПВХ сопротивляется биоразложению. Некоторые упаковочные материалы разработаны таким образом, чтобы быстрее деградировать после контакта с окружающей средой.[4]

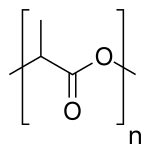

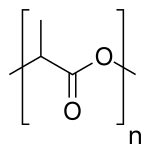

Примеры синтетических полимеров с быстрым разложением: поликапролактон, другие полиэфиры и ароматические алифатические эфиры (их сложноэфирные связи чувствительны к воздействию воды). Важными примерами являются поли-3-гидроксибутират[англ.], возобновляемый пластик на основе полилактида, синтетический поликапролактон. Также применяются биоразлагаемые пластики на основе целлюлозы: Ацетилцеллюлоза и целлулоид (нитрат целлюлозы).

Примером пластика с быстрой биодеградацией является полилактид.

В условиях анаэробного разложения (при пониженном содержанием кислорода в среде) пластики разлагаются медленнее. Процесс разрушения может быть ускорен при использовании компостирования (аэробного разложения). Пластмассы на основе крахмала разрушаются в течение двух-четырех месяцев в условиях частного компостирования, тогда как полилактид требует для разложения более высоких температур.[5] Составы на основе поликапролактона и сочетания поликапролактона и крахмала разлагаются медленнее, но наличие крахмала ускоряет разложение, создавая поры и увеличивая площадь поликапролактона. Такие составы разлагаются на протяжении многих месяцев.[6] В 2016 году появились сообщения о бактерии Ideonella sakaiensis, которая разлагает полиэтилентерефталат (ПЭТФ), применяемый в пластиковых бутылках.

В Европейском союзе введены четыре критерия для отнесения материалов к компостируемым (стандарт EN 13432, ГОСТ Р 54530-2011):[7][8][9]

- Химический состав: ограничивается содержание летучих веществ, тяжелых металлов, а также фтора

- Биоразлагаемость: преобразование микроорганизмами более чем 90 % исходного материала в CO2, воду и минералы в течение не более чем 6 месяцев.

- Разрушение структуры: не менее 90 % исходной массы должно разложиться на частицы, которые могут пройти через сито с ячейками 2×2 мм.

- отсутствие токсичных веществ и других веществ, которые препятствуют компостированию.

Отрицательные аспекты

Старение/разрушение материалов, порча продуктов питания.

Методы борьбы

- Охлаждение. Наиболее известный прибор для борьбы с биодеградацией продуктов — бытовой аминокислот и т. п.). Наиболее часто встречающиеся степени охлаждения: около 5 °C — обычные холодильники; около −15°С — бытовые морозильники; до −80°С и до −135°С — морозильники глубокой заморозки — часто применяются для хранения биологических образцов; −196°С — приборы и устройства, использующие жидкий азот (криоконсервация) — обычно применяются для хранения особо чувствительных к биоразложению медицинских образцов.

- Химобработка. Пропитка материалов или обработка их поверхностей веществами, ядовитыми (реже — отпугивающими) для организмов, вызывающих биодеградацию. Примером может служить пропитка древесины, предотвращающая гниение и/или развитие плесени.

- Высушивание часто позволяет существенно снизить скорость биодеградации, так как организмы для жизнедеятельности нуждаются в воде. Например, обычное мясо при 5 °C портится уже через несколько дней, в то время как сушёное хранится годами при комнатной температуре (и низкой влажности). Аминокислота триптофан, растворённая в воде, биоразлагается в течение недель, чаще — дней, в то время как сухое вещество хранится месяцами без существенных изменений.

- Стерилизация:

- Термическая обработка чаще всего применяется к продуктам питания. Нагревание позволяет уничтожить бактерии и, зачастую, их споры, таким образом задерживая процессы биодеградации. Различают разные степени термообработки и разные способы её проведения, например: кипячение, термическую стерилизацию, автоклавирование.

- Ультрафиолетовая обработка. Обработка ультрафиолетовым светом позволяет уничтожить микроорганизмы в помещении и на открытых поверхностях, таким образом, уменьшить скорость биодеградации. Метод широко примеряется в биохимических и биомедицинских лабораториях. Недостаток метода: ультрафиолетовая обработка деструктивно действует на многие материалы, в особенности на пластмассы.

- Радиационная обработка — уничтожение живых организмов ионизирующим излучением.

- Термическая обработка чаще всего применяется к продуктам питания. Нагревание позволяет уничтожить бактерии и, зачастую, их споры, таким образом задерживая процессы биодеградации. Различают разные степени термообработки и разные способы её проведения, например:

См. также

Примечания

- 5 марта 2016 года.

- .

- .

- .

- ↑ Section 6: Biodegradability of Packaging Waste. Www3.imperial.ac.uk. Дата обращения: 2 марта 2014. Архивировано из оригинала 2 июня 2013 года.

- 4 марта 2016 года.

- ↑ Requirements of the EN 13432 standard. European Bioplastics (апрель 2015). Дата обращения: 22 июля 2017. Архивировано 24 сентября 2018 года.

- ↑ ГОСТ Р 54530-2011. Дата обращения: 29 октября 2018. Архивировано 29 октября 2018 года.

- .

Ссылки

- И.И. Дедю. Биодеградация // Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. — 1989.. — Кишинев: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии. И. И. Дедю. 1989.

- Разработка технологии микробиологической утилизации бытовых полимерных отходов. ОАО «БИОХИММАШ» Институт прикладной биохимии и машиностроения (2006). Дата обращения: 22 марта 2011. Архивировано 4 сентября 2009 года.

- Научный журнал Biodegradation (англ.)

- Научный журнал International Biodeterioration and Biodegradation (англ.)