Военная форма РККА (1918—1935)

Военная форма РККА — предметы

Период Гражданской войны

Прообразом Рабоче-Крестьянской Красной Армии являлись красногвардейские отряды, начавшие формироваться после

Красногвардейцы не имели никакой установленной формы одежды, их отличала только красная нарукавная повязка с надписью «Красная гвардия»[1] или красная лента на головном уборе, а в отдельных отрядах — нагрудный красногвардейский знак (пришитый или приколотый булавкой красный бант).

При формировании частей РККА приказом

.

Приказом наркомвоена от 7 мая 1918 года № 326 было объявлено положение о конкурсе по установлению формы обмундирования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В разработке формы участвовали такие видные художники, как В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, М. Д. Езучевский. За основу новой формы было взято походное солдатское обмундирование русской армии: шинель, походная рубаха и шаровары защитного цвета, а также фуражка с козырьком (летний головной убор).

При этом 29 июля 1918 года приказом наркомвоена № 594 были утверждены первые отличительные знаки, указывающие на принадлежность к РККА[4]: нагрудный знак и значок-кокарда на головной убор[3].

1919—1922-е годы

Рабоче-Крестьянская Красная Армия

Образец и описание головного убора — зимнего шлема были утверждены приказом

Приказами РВСР от 16 января 1919 года № 116, и от 8 апреля 1919 года № 628, на суконной звезде цветом по роду войск, нашиваемой на зимний шлем, устанавливался кант шириной 5—6 мм, наносимый чёрной краской на расстоянии 3 мм от края звезды (для звёзд из чёрного сукна — красной краской)[6][5].

Вышеупомянутым приказом № 628 в униформу армии были также включены (см. рис.)[5]:

- шинель пехотная и кавалерийская[10] (кавалерийская шинель от пехотной отличалась спинкой с пришивной юбкой, имевшей обязательный разрез, начинавшийся на 14 см ниже талии; пехотные шинели разреза сзади не имели, однако разрешалось их делать самостоятельно в тех случаях, когда красноармейцу в строю полагалась лошадь)[11];

- летняя рубаха (с нагрудной планкой, имевшей потайную застёжку на 2 пуговицы, и воротник-стойку, застёгивающийся на 2 крючка; нагрудные карманы отсутствовали, имелись 2 продольных прорезных кармана внизу)[11];

- кожаные лапти.

Кожаные лапти предназначались для ношения поверх

Ранняя Красная Армия отвергла

Знаки различия по родам войск представляли собой цветное поле-клапан (петлицу), пришиваемую по краю воротника одежды и имели установленный цвет[5]:

- пехота — малиновый;

- кавалерия — синий;

- артиллерия — оранжевый;

- инженерные войска — чёрный;

- воздухоплавательные войска — голубой;

- пограничная охрана — зелёный.

Окончательно, установленными приказом РВСР от 8 апреля 1919 года № 628 цветами по роду войск были следующие элементы одежды[5]:

- пришивная суконная звезда «будёновки»;

- 3 нагрудных клапана с ромбовидными окончаниями (для рубах состояли из двух половинок, нашиваемых на нагрудную планку горизонтально так, чтобы при застёгнутой рубахе концы каждой половинки совпадали, образуя продолжение одна другой)[11], размеры клапанов:

- для шинелей: длина (по оси симметрииклапана) — 11 см, ширина в узкой части — 2,5 см, в широкой части (между противоположными вершинами углов ромбовидных окончаний) — 3,5 см,

- для рубах: длина каждой половинки (по оси симметрии) — 8 см, ширина в узкой части — 2,5 см, в широкой (между противоположными вершинами углов ромбовидных окончаний) — 4 см;

- для шинелей: длина (по

- воротниковые клапаны (для рубах — аналогичные половинкам нагрудных клапанов для рубах, с ромбовидными окончаниями, нашиваемые на концы воротника-стойки, параллельно его верхнему краю; для шинелей — ромбовидные клапаны, со слегка вогнутыми двумя верхними сторонами, нашиваемые на углы воротника шинели)[11], размеры клапанов:

- для шинелей: длина каждой из двух нижних сторон ромбовидного клапана — 6 см, расстояние между углами каждой из двух верхних сторон — 7 см,

- для рубах: длина каждой половинки (по оси симметрии) — 9 см, ширина в узкой части — 3 см, в широкой (между противоположными вершинами углов ромбовидных окончаний) — 4 см;

- канты шинели по шву обшлагов и воротника (воротник, обшлага и клапаны поясных карманов изготавливались из того же сукна, что и шинель, но более тёмного оттенка).

На полях воротниковых клапанов (петлиц) было предписано наносить прочной чёрной краской номера полков, согласно общей для всей Красной Армии нумерации — арабскими цифрами высотой 2 см[5].

22 августа 1919 года приказом РВСР № 1406 вводится нарукавная повязка для

3 апреля 1920 года приказом РВСР № 572 были введены нарукавные знаки различия по роду войск, изготавливавшиеся из приборного сукна[13][14]:

- пехота — ромб, нашиваемый большей диагональю вертикально (поле знака малинового цвета);

- кавалерия — знак формы подковы (поле знака синего цвета);

- артиллерия — знак формы снаряда (поле знака алого цвета);

- инженерные войска — квадрат (поле знака чёрного цвета);

- авиационные части — ромб, нашиваемый большей диагональю горизонтально (поле знака голубого цвета).

На всех знаках имелись жёлтый кант и жёлтое восходящее солнце, красная звезда и знак рода войск: скрещенные винтовки для пехоты, шашки для кавалерии и т. п. В частях, награждённым Революционным Красным знаменем те детали, которые были вышиты жёлтым шёлком, вышивались золотой мишурой, а для военнослужащих, прослуживших более года, и участвовавших в боевых действиях, была установлена серебряная мишура.

Тем не менее, в связи с экономическими условиями, массовое производство униформы и знаков различия наладить не удалось и до 1922 года полного обеспечения армии новой униформой не произошло.

-

Управлениекраскомавидны пришивные клапаны на рубахе.

-

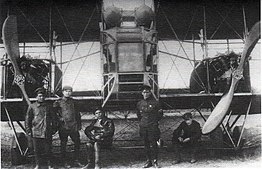

Экипаж бомбардировщикавоенлёта(в центре) виден нарукавный знак авиационных частей.

-

Красноармейцы 51-й стрелковой дивизии у захваченого в боях под Каховкой английского танка Mark V, 14 октября 1920 года.

Некоторые красноармейцы одеты в шинели образца 1919 года — видны воротники более тёмного оттенка и нагрудные клапаны, при этом воротниковые клапаны-петлицы отсутствуют. -

Вручение Почётного Красного Знамени командующим , 1921 год.

Справа на фото у некоторых краскомов видны нарукавные должностные знаки различия образца 1919 года (у крайнего справа краскома окантовка, серп и молот на нарукавных знаках различия, судя по всему, «неуставного» цвета).

Рабоче-Крестьянский Красный Флот

27 октября 1921 года приказом РВСР за № 2443 была утверждена первая регламентированная форма

В качестве головного убора была принята бескозырка из чёрного сукна, с чёрной лентой с надписью золотыми буквами и кокардой, аналогичной офицерской.

В зимнее время полагался двубортный чёрный суконный бушлат с отложным воротником. Кроме того, в зимнее время весь личный состав флота носил чёрную шапку-ушанку; летом на тулью фуражек и бескозырок надевался белый чехол.

Для комсостава были установлены знаки должностного положения, расположенные на обшлагах обоих рукавов. У имевших военно-морское образование, знаки представляли собой пятиконечную звезду алого сукна с золотой каймой, и такие же нарукавные полосы различной ширины. Для некомсостава были установлены нарукавные знаки специальностей (всего 30 знаков) в виде чёрного круга с красной вышивкой. Они носились на левом рукаве выше локтя[2].

1922—1924-е годы

РККА

Приказом РВСР от 31 января 1922 года № 322 военная форма РККА была строго регламентирована. Были даны описания новой формы, ведомости цветов сукна, окантовок, шифровок предметов обмундирования для разных военных ведомств, шифровок и эмблем всех родов войск и утверждена Табель знаков различия командного и административно-хозяйственного состава РККА. С этого же времени было запрещено ношение неустановленных образцов одежды[2].

Были утверждены два образца шинелей: пехотного и кавалерийского образца, на которых оставались три клапана цвета рода войск на груди, знак рода войск на левом плече и нарукавный знак различия (теперь на фигурном клапане цветом по роду войск, с алой окантовкой и алой пятиконечной звездой в верхней части клапана) выше обшлага на левой руке. На воротнике шинели размещались ромбовидные петлицы цвета рода войск, где размещались шифровки и знаки рода войск.

Были утверждены два вида рубах: зимняя и летняя, из тёмно-серого мундирного сукна и светло-серого

Зимний шлем (будёновка) претерпел некоторые изменения: была изменена конструкция верхней части и убран кант с пришивной суконной звезды (уменьшился её диаметр с 10,5 см до 9,5 см)[18]. Вместо фуражки был введён летний шлем светло-серого цвета, похожий на зимний шлем.

Впервые были введены разные знаки различия для должностей командного и административно-хозяйственного состава. У последних на клапанах знаки различия в виде треугольников, квадратов или ромбов были не красного, а синего цвета. Был изменён цвет артиллерии: она получила сочетание чёрного с красным, и соответственно поменялись цвета нарукавного знака[19][18].

Был введён нарукавный знак бронечастей, по образцу существующих, представляющий собой круг с чёрно-красным полем, со звездой и эмблемой — изображением богатырского шлема и руки с мечом[19]. Кроме того, появились нарукавные знаки некоторых ведомств, такие как знаки реввоентрибуналов (приказ РВСР от 18 сентября 1922 года № 2185)[20], военно-санитарного ведомства (приказ РВСР от 28 сентября 1922 года № 2264), и корпуса военных топографов (приказ РВСР от 20 января 1923 года № 174)[21]. Был введён особый знак для воинских частей, получивших наименование «образцовых» (приказ РВСР от 17 сентября 1922 года № 2162)[22][18].

С этого же времени были утверждены эмблемы, введённые не только для родов войск, но и для отдельных специальных соединений и частей. Всего было введено 40 эмблем[17]. Одна эмблема была введена для стрелковых частей, в артиллерии имелось четыре вида эмблем, кавалерия имела одну эмблему, двенадцать видов эмблем полагалось инженерным частям, два вида для службы военных сообщений, пять эмблем для войск связи, три эмблемы для военно-учебного ведомства, семь эмблем бронечастей (но они просуществовали всего лишь около пяти месяцев, после чего приказом РВСР от 29 мая 1922 года № 1312 были заменены единой эмблемой в форме щита с изображением руки с мечом и молнией, увенчанного колесом с крыльями)[23][18], две эмблемы для воздушного флота, и по одной для военных ветеринаров, военных санитаров и конвойной стражи[16]. 13 декабря 1922 года приказом РВСР № 2759 была введена эмблема и шифровка для вновь созданного Московского артиллерийского звукометрического отдела РККА[24], в связи с чем окончательное количество эмблем родов войск (служб) сократилось до 35[18].

Была установлены расцветки петлиц, при этом разная для поля петлицы и кантов, канта шаровар и эмблем с шифровками (последние размещались на петлицах, состояли из литер, а также римских и арабских цифр, и обозначали род войск и тип соединения, части, учреждения). Сочетание четырёх цветов было уникальным для каждого рода войск, и было различным ещё и для управлений. Канты на шароварах были упразднены 27 июня 1923 года приказом РВСР № 322. Этим же приказом предписывалось окантовывать нагрудные и нарукавные клапаны кантом одинакового цвета с кантом петлиц (до этого момента окантовка на нагрудных клапанах отсутствовала, а нарукавные клапаны имели кант единого цвета — алого, независимо от рода войск)[21].

| Расцветка приборных сукон, окантовки и шифровки предметов обмундирования[25] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Наименование родов войск и управлений | Петлицы на шинели и рубахе | Цвет канта по наружному шву шаровар[26] | Цвет эмблемы и шифровки | |

| цвет поля | цвет канта[27] | |||

| Для войсковых частей | ||||

| Пехота | малиновый | чёрный | малиновый | жёлтый |

| Кавалерия | синий | синий | ||

| Aртиллерия | чёрный | красный | красный | |

| Инженерные войска | белый | |||

| Авиационные и воздухоплавательные части | голубой | чёрный | голубой | жёлтый |

| Войска связи | чёрный | жёлтый | жёлтый | белый |

| Бронесилы | красный | чёрный | красный | жёлтый |

| Железнодорожные войска | чёрный | светло-зелёный | светло-зелёный | белый |

| Этапно-транспортные части | красный | |||

| Конвойная стража | синий | красный | жёлтый | |

| Общеармейские (местные части войск, управления, учреждения, заведения) | чёрный | малиновый | ||

| Для управлений | ||||

| Революционный военный совет | бирюзовый | красный | бирюзовый | белый |

| Штабы | красный | белый | красный | |

| Управление главного начальника снабжения и ему подведомственные | тёмно-зелёный (бархат) | тёмно-зелёный | ||

| Главное артиллерийское управление | чёрный (бархат) | красный | красный | жёлтый |

| Главвоздухофлот | голубой (бархат) | чёрный | голубой | |

| Главное военно-инженерное управление | чёрный (бархат) | красный | красный | белый |

| Управление связи | жёлтый | жёлтый | ||

| Управление бронесил | красный (бархат) | чёрный | красный | жёлтый |

| Главхозуправление | тёмно-зелёный | красный | тёмно-зелёный | белый |

| Главсануправление | тёмно-синий | тёмно-синий | жёлтый | |

| Главветуправление | чёрный | синий | синий | белый |

| Управление военных сообщений | чёрный (бархат) | светло-зелёный | светло-зелёный | |

| Всевобуч | красный | синий | синий | |

| Главное финансовое управление | тёмно-зелёный | тёмно-зелёный | ||

| Главное управление военно-учебных заведений | красный | красный | жёлтый | |

| Генеральный штаб | чёрный (бархат) | красный | белый | |

| Управление конвойной стражи | синий | синий | жёлтый | |

1924—1935-е годы

Сухопутные и Военно-воздушные силы РККА

В 1924 году с униформы были убраны декоративные элементы: цветные нагрудные клапаны и все нарукавные знаки различия, а также упразднены шифровки с петлиц. Это позволило разместить на петлицах знаки различия (у красноармейцев рядового состава на петлицах оставлены лишь номера полков, в которых они проходили службу). Произошло разделение командного состава на четыре группы (младший, средний, старший и высший составы) и четырнадцать категорий. Приказом

Первым крупным изменением в форме в 1924 году стало введение нового летнего головного убора: фуражки защитного цвета с козырьком, на околыше которой размещалась красноармейская звезда. Затем на снабжение были приняты новые образцы летних рубах и шаровар, а также шинели. Летние рубахи для всех родов войск изготавливались из хлопчатобумажной ткани защитного цвета — гимнастёрки[33]. Кроме того, летние рубахи, введённые приказом РВС СССР от 30 мая 1924 года № 702, получили 2 нагрудных накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на пуговицы[34][32].

Были установлены новые знаки различия по занимаемым должностям, и новый порядок их размещения. Теперь они, будучи заменены на металлические и уменьшенными в размерах, размещались на петлицах (прямоугольных на гимнастёрках и фигурных на шинелях). Снова были изменены цвета родов войск[35][32]:

- пехота — малиновые петлицы с чёрной окантовкой;

- артиллерия и бронечасти — чёрные петлицы с красной окантовкой;

- кавалерия — синие петлицы с чёрной окантовкой;

- Военно-воздушные силы — голубые петлицы с красной окантовкой;

- технические войска — чёрные петлицы с синей окантовкой;

- административно-хозяйственный состав и военнослужащие военно-санитарного ведомства — тёмно-зелёные петлицы с красной окантовкой.

Приказом РВС СССР от 20 июня 1924 года № 807 были изменены (а для некоторых категорий вновь установлены) эмблемы рода войск. Их количество было уменьшено до 24[36]. 19 августа 1924 года приказом РВС СССР № 1058 военно-санитарному ведомству вместо эмблемы в виде знака красного креста, установленной в 1924 году приказом РВС СССР № 807, вводится другая эмблема — змея, обвивающая чашу (так называемая «гиппократова чаша»)[37][32].

26 июня 1924 года приказом РВС СССР № 850 вместо суконной рубахи зимней, установленной в 1922 году, была введена суконная однобортная рубаха-френч, застёгивающаяся на пять пуговиц по борту, со стояче-отложным воротником и двумя нагрудными накладными карманами с клапанами, а также двумя внутренними прорезными карманами внизу[38]. Спустя месяц, 4 августа 1924 года, приказом РВС СССР № 1010 для командного, административно-хозяйственного и политического составов суконная рубаха-френч была несколько видоизменена: вместо внутренних прорезных карманов внизу установлены накладные карманы с клапанами[37][32]. Зимние суконные рубахи-френчи носились с суконными же шароварами пехотного или кавалерийского образцов. Также был введён новый образец шинели (пехотной и кавалерийской) и этот образец 1924 года с незначительными изменениями, состоял на снабжении советской, а затем и российской армий до конца XX века. В июле 1924 года были унифицированы пуговицы, которые имели на лицевой стороне звезду с серпом и молотом и выпускались в трёх размерах.

В 1924 году серьёзные изменения коснулись Военно-воздушных сил. Их летняя и зимняя форма общеармейского покроя стала иметь тёмно-синий цвет, головной убор стал один — фуражка, и наконец вместо шинели на снабжение ВВС стало поступать пальто синего цвета. Были введены нарукавные знаки для военных лётчиков, военных воздухоплавателей на привязных и свободных

Приказом РВС СССР от 27 апреля 1926 года № 223 воинские части

В связи с появлением на Северном Кавказе национальных формирований, для них была установлена своя униформа, в основном соответствующая той, что носили казачьи формирования в царской армии.

7 декабря 1926 года приказом РВС СССР № 721 были введены петлицы для

В том же году для начальствующего состава сухопутных сил были введены шаровары тёмно-синего цвета (для кавалерии и конной артиллерии синего цвета). В конце 1926 года снова поменялась одежда Военно-воздушных сил, вновь став синей, но с белой рубашкой и чёрным галстуком. В 1927 году по инициативе С. М. Будённого была введена цветовая схема фуражек в кавалерии. Для каждой дивизии был установлен свой цвет тульи, цвет околыша зависел от номер полка или специального эскадрона. Она просуществовала только два года и в 1929 году упразднена, с введением общекавалерийской фуражки. В других войсках с 1928 года была установлена единая суконная фуражка цвета хаки. В 1927 году для всех родов войск была введена белая рубаха летнего времени для ношения вне строя. В 1929 году для всех родов войск были приняты новые образцы летних и зимних рубах тёмно-защитного цвета. В 1931 году для личного состава кавалерии и конной артиллерии вместо шинели была принята на снабжение ватная куртка, а начальствующему составу в зимнее время было разрешено носить шапки, плащ-пальто и бекеши. Также в 1931 году на снабжение танкистов поступил кожаный шлем и введён единый для всех родов войск полушубок с длинной юбкой, а для личного состава кавалерии и конной артиллерии Сибирского военного округа и Дальнего Востока введены короткие ватные куртки.

В 1926 году впервые были введены правила ношения военной формы одежды. Были установлены повседневная, караульная и походная формы одежды, каждая из которых подразделялась на зимнюю (суконные шлем, рубаха, шаровары, шинель, сапоги или ботинки с крагами или обмотками, ремень) и летнюю (фуражка, летние рубаха и шаровары, шинель, обувь, ремень). В холодных районах зимняя форма дополнялась валенками, полушубком и тёплым бельём. Караульная и походная формы предполагали собой наличие того или иного снаряжения.

Повседневная форма одежды носилась вне службы, на службе и в некоторых случаях, в строю. Начиная от среднего начальствующего состава, разрешалось носить личное оружие. Караульная форма существовала только для рядового и младшего начальствующего состава, и предполагала собой наличие оружия и одной патронной сумки. Применялась форма в караулах, дозорах и т. п., а также во время воинских церемоний. Походная форма предполагала собой повседневную форму с положенным оружием, шанцевым инструментом, противогазом и полной боевой выкладкой.

В 1932 году для начальствующего состава (начиная со среднего) сухопутных сил и ВВС было принято единое походное снаряжение, состоящее из поясного ремня, передних и задних плечевых ремней, кобуры и полевой сумки. Всё изготовлялось из коричневой кожи. При повседневной форме снаряжение носилось с одним плечевым ремнём и кобурой, при походной с двумя ремнями, кобурой, полевой сумкой, биноклем, флягой и противогазом. Служащие ВВС всегда носили только один плечевой ремень.

18 ноября 1932 года приказом РВС СССР № 220 вводятся «Правила ношения формы одежды военнослужащими РККА». Этим Правилами для военных атташе были установлены синие петлицы с чёрной окантовкой, и нашитой на них красноармейской звездой из красного сукна с золотой окантовкой, серпом и молотом[46][47].

Военно-морские силы РККА

В 1925 году была установлена форма для

Примечания

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 1).

- ↑ 1 2 3 Дерябин А. И. Гражданская война в России, 1917—1922 : Красная Армия / худож. Р. Паласиос-Фернандес. — М. : АСТ, 1998. — 43, [3] с. : ил., портр. — (Военно-историческая серия «Солдатъ» : Униформа. Вооружение. Организация). — ISBN 5-237-00046-0.

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, I. Обмундирование и знаки различия. 1918 г. — май 1924 г., с. 7—9.

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 2).

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Харитонов, 1960, I. Обмундирование и знаки различия. 1918 г. — май 1924 г., с. 9—12.

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 5).

- ↑ Обмундирование Красной Армии. Приказ РВСР № 628 8 апреля 1919 г. Сайт «Великая страна СССР». — Great-country.ru. Дата обращения: 25 июня 2018. Архивировано 27 июня 2017 года.

- ↑ «Право ношения свастики присвоить всем красноармейцам» : [арх. 26 июня 2018] // Коммерсантъ-Власть : журн. — 2000. — № 30 (1 августа).

- ↑ Ватники и лапти : Неизвестные снимки Красной армии: голод, кровь и нищета : [арх. 2 апреля 2018] // Lenta.ru : интернет-газ. — 2018. — 31 марта.

- ↑ В приказе РВСР от 8 апреля 1919 года № 628 названы «кафтанами»[5].

- ↑ 1 2 3 4 Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 6).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 7).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 8).

- ↑ Харитонов, 1960, I. Обмундирование и знаки различия. 1918 г. — май 1924 г., с. 12—14.

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 13).

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, Прил. № 2. Эмблемы и шифровки войсковых частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, с. 113—124.

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 17).

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Харитонов, 1960, I. Обмундирование и знаки различия. 1918 г. — май 1924 г., с. 14—18.

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 9).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 21).

- ↑ 1 2 3 4 Харитонов, 1960, I. Обмундирование и знаки различия. 1918 г. — май 1924 г., с. 18—20.

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 20).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 19).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 22).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 1. Расцветка приборных сукон, окантовки и шифровки предметов обмундирования, с. 111—112.

- ↑ Упразднён приказом РВСР от 27 июня 1923 года № 322[21].

- ↑ Приказом РВСР от 27 июня 1923 года № 322 установлен также для окантовки нагрудных и нарукавных клапанов[21].

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 34).

- ↑ 1 2 3 Харитонов, 1960, II. Обмундирование и знаки различия. Май 1924 г. — декабрь 1935 г., с. 25—26.

- ↑ Прямоугольники (так называемые «шпалы») для старшего начальствующего состава установлены приказом РВС СССР от 27 марта 1925 года № 328[28][29].

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 26—27).

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Харитонов, 1960, II. Обмундирование и знаки различия. Май 1924 г. — декабрь 1935 г., с. 21—25.

- ↑ На тот момент так называлась ткань, из которой шились рубахи, а название гимнастёрка стало использоваться в официальных документах с 1935 года.[источник не указан 3078 дней]

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 24).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 25).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 28—29).

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 31).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 30).

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 33).

- ↑ Приказ РВС СССР от 8 августа 1924 года № 1030[32].

- ↑ 1 2 Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 35).

- ↑ Приказ РВС СССР от 6 ноября 1925 года № 1097[29].

- .

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 38).

- ↑ Харитонов, 1960, II. Обмундирование и знаки различия. Май 1924 г. — декабрь 1935 г., с. 26—31.

- ↑ Харитонов, 1960, Прил. № 10. Таблицы с рисунками предметов обмундирования. 1918—1958 гг., с. 151 (табл. 47).

- ↑ Харитонов, 1960, II. Обмундирование и знаки различия. Май 1924 г. — декабрь 1935 г., с. 35—38.

Литература

- Военная одежда вооружённых сил СССР и России : 1917—1990-е годы / М. М. Хренов ; И. Ф. Коновалов ; Н. В. Дементюк ; М. А. Теровкин. — М. : Воениздат, 1999. — 445 с., [2] с. ил. : цв. ил. — (Редкая книга). — ISBN 5-203-01758-1.

- Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской Армии (1918—1958 гг.) / сост. О. В. Харитонов ; под общ. ред. полк. И. П. Ермошина. — ГАУ МО СССР. — Л., 1960. — 150 с., 179 с. ил. — (За нашу Советскую Родину!).

- Форма одежды личного состава Военно-морских сил РККА / Издательства НКО СССР; М., 1934. — 70 с. : ил. — 5000 экз.