Первое русское кругосветное плавание

| Первое русское кругосветное плавание | |

|---|---|

Шлюп «Нева» в гавани Святого Павла на острове Кадьяк. Рисунок Юрия Лисянского | |

| Страна |

|

| Дата начала | 7 августа 1803 |

| Дата окончания |

6 августа 1806 («Нева») 19 августа 1806 («Надежда») |

| Руководитель |

И. Ф. Крузенштерн Ю. Ф. Лисянский Н. П. Резанов (посол в Японии) |

| Состав | |

| Шлюп «Надежда» (84 человека), шлюп «Нева» (53 человека) | |

| Маршрут | |

|

|

|

|

|

| Открытия | |

|

|

| Потери | |

|

|

Первое русское кругосветное плавание было предпринято в 1803—1806 годах на кораблях «

Посольство в Японию возглавил граф Н. П. Резанов, однако его полномочия не были должным образом оформлены и распределены, что вызывало постоянные конфликты с Крузенштерном, назначенным на полгода ранее. В политическом отношении экспедиция оказалась неудачной: японские власти не допустили посланника в страну и отказались завязывать дипломатические отношения. В 1805 году Резанов со свитой был высажен на Камчатке и в дальнейшем действовал самостоятельно, в том числе в вопросе присоединения Сахалина и Курил к Российской империи, чем резко ухудшил межгосударственные отношения. Несмотря на то что в Китае не удалось продать меха с достаточной долей прибыли, все коммерческие цели оказались выполненными.

Благодаря профессиональной научной команде (

Предыстория

По словам

22 декабря 1786 года указом

Г. И. Шелихов между 1780—1793 годами трижды пытался заинтересовать высшее руководство проектами отправки в Русскую Америку торговых судов с Балтики. К 1795 году ему удалось выйти на Г. Г. Кушелева и самого наследника цесаревича Павла Петровича, но снабжение продолжалось через Сибирь и Охотск. Далее, согласно ряду свидетельств, в 1791—1802 годах купец Торклер из Ревеля совершил на принадлежавших ему иностранных (в частности, французских) кораблях несколько кругосветных и полукругосветных экспедиций, посетив Петропавловск-Камчатский, Нутку, Кантон и Калькутту. Судя по переписке с графом Н. П. Румянцевым, Торклер сыграл большую роль в лоббировании экспедиции Крузенштерна и параллельно в 1805—1807 годах организовал новое плавание в Калькутту и Кантон. Таким образом, архивные свидетельства, «Обзор деятельности Российско-Американской компании» (1819 года) и периодическая печать начала XIX века опровергают установившееся в историографии представление, что до плавания Крузенштерна русские суда никогда не переходили экватор[9][10].

И. Ф. Крузенштерн начинал службу под началом Г. И. Муловского и, вероятно, был осведомлён о его планах. В дальнейшем он (вместе с Ю. Лисянским и Я. Берингом — внуком знаменитого мореплавателя) получил огромный практический опыт во время 6-летней командировки в британский торговый флот, совершив в 1793—1799 годах длительные походы в Северную и Южную Америку, Индию и Китай. Во время путешествия в США Крузенштерн даже побывал на приёме у Джорджа Вашингтона. Один из проектов на имя П. А. Соймонова Крузенштерн отправил на французском языке из Калькутты в 1799 году, выдвигая на первый план снабжение Русской Америки и открытие пушной торговли с Китаем[11][12]. В том же 1799 году иркутский губернатор Л. Т. Нагель представил проект, в котором выдвигал на первый план установление дипломатических и торговых сношений с Японией, однако вступление России в войну с Францией надолго отложило все планы[13].

План и снаряжение

Проект И. Крузенштерна и доклад Российско-Американской компании

Не сумев заинтересовать правительство в 1799—1800 годах, Крузенштерн на три года осел в своём эстляндском поместье и обзавёлся семьёй. Новая возможность продвигать свой план представилась ему в

Летом 1802 года министр коммерции Н. П. Румянцев и Н. П. Резанов (зять Г. И. Шелихова) от имени Главного правления Российско-Американской компании подали очень похожий проект, в котором они ссылались и на записки Крузенштерна 1799 года[13]. Проект Румянцева и Резанова был подан как «всеподданнейшее заявление» от 29 июля 1802 года. Главным в проекте было следующее: доставка в Русскую Америку требуемых товаров, освобождение жителей Якутской области от тяжёлых перевозок, усиление русского присутствия на Тихом океане, открытие торга в Китае. Со ссылкой на Крузенштерна предлагалось заселить остров Уруп и начать торговлю с Японией через посредничество айнов. На финансирование экспедиции испрашивалась ссуда в Государственном заёмном банке в 250 000 рублей на 8 лет под 2 % годовых. Предлагалось также награждение А. А. Баранова чином[17].

Планы путешествия и вопрос о начальнике экспедиции

Правительство приняло проект Российско-Американской компании (РАК). Хотя Крузенштерн утверждал, что его сразу же назначили «начальником над двумя кораблями», назначение командира оказалось чрезвычайно сложным процессом. Ю. Ф. Лисянский писал Крузенштерну 17 апреля 1802 года, что вице-президент Мордвинов справлялся у него о личных качествах мореплавателя. Однако дирекция РАК назначила начальником английского шкипера Макмейстера, а затем капитан-лейтенанта Лисянского. Только благодаря вмешательству графа Румянцева, 7 августа 1802 года Крузенштерн был официально назначен руководителем Первой русской кругосветной экспедиции[13][18]. Лисянский 21 августа был принят на службу в РАК[19]. К тому времени снаряжение оказалось под угрозой: к июлю 1802 года РАК оказалась на грани банкротства и была в состоянии снарядить только один корабль. Поэтому дирекция согласилась с тем, что государство полностью берёт на себя снаряжение и содержание одного судна. Пришлось решать вопросы о юрисдикции и о том, под каким флагом экспедиция двинется в путь. Из прошения Крузенштерна от 3 июля 1803 года и доклада Румянцева на Высочайшее имя от 12 октября 1806 года следует, что экспедиция пользовалась военным и коммерческим флагами в зависимости от обстоятельств. Однако шлюп Крузенштерна «Надежда» преимущественно поднимал Андреевский флаг, в то время как «Нева» — обычно национальный коммерческий флаг, поскольку флаг РАК был утверждён только после возвращения экспедиции[20].

Главные цели экспедиции были политическими: исследование устья Амура и прилегающих областей в целях поиска удобных путей снабжения и портов для русского Тихоокеанского флота. Второй по значению была задача «сделать опыт в торговле на пути в Америку и обратно», то есть отвезти коммерческий груз на Аляску, и на обратном пути установить торговлю с Японией и с Кантоном. Для награждения русских поселенцев и аборигенов было выдано 325 медалей, оставшихся от коронации императора; Лисянский добился чеканки медалей «для старшин Северо-Американских племён» с надписью «Союзные России» только после возвращения из плавания[21]. В докладной записке Александру I от 20 февраля 1803 года впервые была высказана идея о назначении «некоторого к японскому двору посольства», которое должен был возглавить Резанов. В апреле кавалер Резанов писал И. И. Дмитриеву, что постепенно удалось уговорить государя об этом назначении, которое и было утверждено рескриптом 10 июня 1803 года[18]. Отношения между Крузенштерном и Резановым были тогда совершенно корректными, вплоть до того, что капитан распространял среди своих знакомых акции РАК, чтобы поправить финансовые дела экспедиции. В «Инструкции» правления РАК капитан-лейтенанту Крузенштерну от 29 мая 1803 года также недвусмысленно говорилось, что он «главный командир», но на его судне находится посольская миссия со всеми чиновниками. Резанову подчинялись компанейские приказчики, целью назначения которых был Кантон. Перед самым отплытием оба шлюпа были приняты в казну с оплатой запасов провианта, жалованья команде и прочего необходимого на два года. Экипаж и офицеры «Надежды» были служащими Императорского военно-морского флота, тогда как «Невы» — Российско-Американской компании[22].

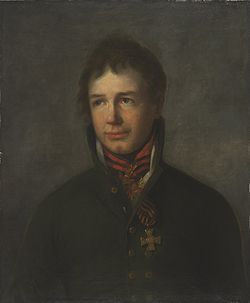

Резанов не являлся профессиональным дипломатом. Придворную службу он начал ещё в царствование Екатерины II, будучи правителем канцелярии у

По инструкции РАК И. Ф. Крузенштерну от 10 июля 1803 года и согласно письму министра Н. П. Румянцева кавалеру Н. П. Резанову от 28 мая того же года экспедиция должна была следовать на Камчатку и Аляску вокруг

Министр иностранных дел канцлер

Бюджет и покупка экспедиционных судов

Неясным является вопрос, почему дирекция РАК решила фрахтовать или покупать экспедиционные суда за границей. Судя по переписке морского ведомства с Коммерц-коллегией 1800—1801 годов, кораблей нужного размера и мореходных качеств в военно-морском флоте было не менее десяти, не считая купеческих судов. Кроме того, из переписки Резанова следует, что корабельный мастер Д. А. Масальский брался построить судно любых размеров специально для кругосветного путешествия. Однако дирекция приняла решение закупать суда за границей, куда был командирован Лисянский[21].

24 сентября 1802 года Лисянский и корабельный мастер

Негодность шлюпов стала очевидна сразу после их прибытия в Кронштадт 5 июня 1803 года. Судя по журналу штурмана «Невы» Д. Калинина и переписке Н. П. Румянцева, Н. П. Резанова, И. Ф. Крузенштерна и директоров РАК между собой, в особенно плачевном состоянии находилась «Надежда». В штормовую погоду её корпус постоянно протекал и грозил затоплением. По прибытии на Камчатку начальство даже обсуждало план оставить судно[20].

Личный состав экспедиции

По документам, на борту обоих шлюпов находилось 129 человек[33], из которых 84 — на борту «Надежды». Помимо офицеров, унтер-офицеров и матросов, в экспедиции участвовала свита посла Резанова с обслуживающим персоналом, сотрудники РАК, а также пятеро японцев, в том числе четверо возвращаемых на родину[34]. Первоначально офицеры получали отпуск с военной службы и заключали контракты с РАК, однако время плавания входило в стаж службы и морской ценз. Пять офицеров и унтеров получили очередные звания во время путешествия. В контракт входило только выполнение задания, связанного с коммерцией, при этом офицеры торговлей не занимались[35]. Крузенштерн писал, что, хотя ему советовали взять иностранных матросов, он предпочёл российских — исключительно добровольцев, — и выхлопотал для них жалованье в 120 рублей в год. Был и полуанекдотический случай: матрос-татарин Абдул Абузаров, уже завербовавшись в команду, за 4 месяца до отправления женился на эстонке, и, по словам Крузенштерна, «впал в глубокую задумчивость». В конце концов было решено оставить его в России[36][37].

В описании путешествия, и Крузенштерн, и Лисянский перечислили всех участников своих команд поимённо. Большинство офицеров и пассажиров были молоды: самыми старшими был 42-летний врач

Командиры были разными: Крузенштерн считал, что необходимо относиться к команде мягко, за что его критиковал Левенштерн. Лисянский, напротив, ввёл на «Неве» суровую дисциплину и активно применял телесные наказания. Очень неприглядно отзывались о нём и священник Гедеон (за нерадение в вере и даже запреты проводить богослужения)[Прим. 2] и мичман Берг, вероятно, это привело к его отставке вскоре после возвращения. Вдобавок, в нарушение инструкций Адмиралтейств-коллегии, Лисянский стремился действовать самостоятельно от «Надежды»[43]. Лейтенанты Ратманов и Ромберг не были чужды культуре, владели французским языком и переписывались с Карамзиным. При музицировании в кают-компании Ромберг был первой скрипкой судового оркестра[Прим. 3], а Ратманов читал книги о путешествиях и по философии даже во время вахт и раздражался, если его отвлекали[45].

Несмотря на то, что РАК не предусматривала научных целей, Крузенштерн обратился к Академии наук (членом-корреспондентом которой был избран 25 апреля 1803 года) и собрал «учёный факультет». По рекомендации австрийского астронома

В экспедиции существовала проблема этнокультурных и языковых барьеров. Из офицеров на борту «Надежды» русскими были только

Условия обитания

Из-за чрезвычайной перегруженности коммерческими грузами и людьми, экспедиционные суда были лишены значительных запасов пресной воды и

Научное оснащение

Е. Говор отмечала, что участники русского кругосветного плавания в полной мере ощущали себя наследниками Кука и Лаперуза. Лейтенант Ромберг сравнивал плавание от Фалмута до Тенерифе с маршрутом Лаперуза из Бреста на Мадейру, похожие мысли высказывал Ратманов после прибытия на Санта-Катарину, особо упомянув, что бросили якорь на месте стоянки французов. На Камчатке Ратманов установил новый надгробный памятник Чарльзу Клерку — соратнику Кука, место погребения которого первым обозначил всё тот же Лаперуз. Спутники Лисянского посетили залив Кеалакекуа («Губа Карекекуа»), где был убит Джеймс Кук[58].

Кроме того, 13 июня 1803 года министр коммерции граф Румянцев предложил Крузенштерну отыскать

На шлюпе «Надежда» имелась библиотека, составленная из личных собраний офицеров и учёных; основой было книжное собрание Крузенштерна, которое сохранилось в

Ход экспедиции

Примечание: все даты в описаниях участников экспедиции приведены по григорианскому календарю.

От Кронштадта до Бразилии (август — декабрь 1803)

Балтика

Экспедиционные шлюпы прибыли в

В половину шестого вечера 17 августа добрались до

Великобритания и Канарские острова

Во время штормов в Скагерраке шлюпы разлучились, и только к 20 сентябрю погода стала ясной. Рыбалка на Доггер-банке оказалась неудачной, и тогда Крузенштерн опробовал «Гальсову машину» — батометр; однако глубина была всего 24 сажени и разница температуры воды на поверхности и у дна была незначительна. 23 сентября Крузенштерн встретил английский фрегат «Лэверджин», командир которого Бересфорд был давним сослуживцем начальника экспедиции. Бересфорд взялся доставить в Лондон Резанова и астронома Горнера, у которых были в столице дела. Это сберегало время, кроме того, Крузенштерн списал на берег своего племянника Бистрома, состояние здоровья которого резко ухудшилось[76]. В Лондоне Резанов и отправившийся с ним Фридерици посетил графа С. Р. Воронцова, осмотрел достопримечательности, а на «Надежду» отправился через Бат и Бристоль[77].

27 сентября «Надежда» прибыла в Фалмут, где уже два дня её дожидалась «Нева». Было решено запастись ирландской солониной, из опасения, что доставленная из Гамбурга не выдержит и года пути. Суда сильно протекали, и Крузенштерн нанял сверх собственной команды восьмерых конопатчиков, которые работали в течение шести дней[78]. Пресную воду пришлось доставлять за 4 мили; по расчётам приказчика Коробицына, припасы и вода обошлись Российско-Американской компании в 1170 пиастров. На «Неве» дополнительно пришлось конопатить верхнюю палубу и заменять гнилые доски на баке, на что было Лисянскому отпущено ещё 1159 пиастров[79]. Тем не менее, в нижних палубах и трюмах обоих кораблей было сыро, конденсат скапливался даже в кают-компании. Для борьбы с этим в хорошую погоду открывали люки и проветривали помещения, применяли также жаровни с горящими углями, обработку помещений уксусом и горящим витриолем. Дважды в неделю льяла промывали свежей морской водой, откачивая застойную помпами[80]. Лисянский после выхода в море настаивал, чтобы матросы мылись и обстирывались два раза в неделю, а заступающая вахта в тропических широтах в обязательном порядке окатывалась морской водой[81].

Далее отправление задерживало только то, что Резанов не приезжал из Лондона. На борт он взошёл 5 октября и в тот же день с приливом экспедиция двинулась на

Поскольку приобретение необходимых припасов было затруднительно, экспедиция простояла на Тенерифе до 27 октября. Закупили свежих овощей и фруктов, картофеля и тыкв, а также 4 пипы канарского вина; всё это обошлось в 1200 пиастров[84]. Резанов поселился у купца Армстронга; Горнера с хронометрами и обсервационными инструментами поселили у губернатора острова. Обсерваторию разместили в башне дворца инквизиции[85]. Далее астроном при участии Левенштерна и Беллинсгаузена проводили съёмку гавани Санта-Крус, которую закончили к 22-му числу. Практически все участники экспедиции были поражены нищетой местного населения и «высочайшей степенью разврата» и засильем инквизиции. Пришлось даже запретить визиты местных жителей на борт, из-за постоянных покраж[86]. Перед отплытием произошёл первый открытый конфликт Крузенштерна с Резановым, когда посол прямо объявил себя начальником экспедиции. Ратманов писал в дневнике, что тогда Резанов извинился и признал, что офицеры не потерпят приказов от камергера. Далее посол написал жалобу на имя государя, о которой Ф. И. Толстой сообщил капитану Крузенштерну, и стал поодиночке вести беседы с офицерами о своих полномочиях[87].

Экватор

После прощального визита испанского губернатора, в полдень 27 октября шлюпы двинулись к Островам Зелёного Мыса. После выхода в океан рядовой состав «служителей» был разделён на три вахты по 15 человек в каждой, и этот порядок сохранялся даже при самой скверной погоде[88]. Архипелаг миновали 6 ноября на расстоянии 25—28 миль от острова Св. Антония из опасения попасть в штилевую зону. После вступления в экваториальные воды на шканцах растянули тент, а матросам запретили спать на открытом воздухе[89]. Далее была туманная и жаркая погода, когда по нескольку дней не было солнца при температуре 22—23 °R (27,5—28,7 °C) и невозможно было просушить постели и одежду. В такие дни Крузенштерн приказывал протапливать жилые помещения, команду кормили блюдами из картофеля, тыквы, давали в дополнение к воде полбутылки канарского вина в день и по утрам — слабый пунш с сахаром и лимонным соком. Частые дожди позволили набрать двухнедельный запас воды, выстирать одежду и бельё, а растянутый тент превратили в бассейн, которым могли пользоваться до 20 человек одновременно[90]. Попутно натуралисты экспедиции открыли причину свечения моря: Лангсдорф обнаружил в микроскоп мельчайших беспозвоночных и опроверг химическую теорию[91]. Из-за безделья граф Толстой и надворный советник Фоссе затеяли карточную игру в день 6 ноября, когда Резанов и Крузенштерн отправились на богослужение на «Неву»[92].

Экватор миновали в половине одиннадцатого ночи 26 ноября на 24° 20' з. д. На обоих шлюпах команду поставили на ванты и заставили прокричать троекратное «ура!». На следующий день была устроена торжественная церемония, Крузенштерн, как пересекавший экватор, крестил остальных. На обоих судах устроили парад с артиллерийским салютом, Лисянский распорядился приготовить для команды «Невы» суп с картофелем и тыквой, зажарить уток и испечь пудинги, на трёх человек полагалась бутылка портера[93]. На «Надежде» квартирмейстера Ивана Курганова, «имевшего отменные способности и дар слова», обрядили Нептуном[94], который поил экипаж водкой, и все «довольно надрязгались»[95]. Посол Резанов, судя по дневнику Ратманова, «вышед на шканцы, валялся по оным, задирая руки и ноги под небеса, беспрестанно крича Крузенштерну „ура!“»[96].

Дойдя до 20° ю. ш., Крузенштерн тщетно искал остров Вознесения, о положении которого были очень сбивчивые указания. Лисянский тем охотнее согласился на поиски, что они не требовали уклонения от курса. Определить положение острова не удалось, и мореплаватели посчитали его несуществующим[97]. Согласно другой версии, оба капитана прекрасно знали положение острова, и искали архипелаг Ассенцао (или Мартин-Вас); после них поиски проводил и В. М. Головнин во время кругосветного путешествия на шлюпе «Камчатка»[98].

Бразилия (декабрь 1803 — февраль 1804)

Крузенштерн, по примеру Лаперуза, избрал для захода в Бразилию порт Дестеро (Носса-Сеньора-ду-Дештерру) на острове Санта-Катарина ввиду его мягкого климата, наличия пресной воды, дешевизны продуктов и меньшей, по сравнению с Рио-де-Жанейро, таможенной пошлиной[99]. 21 декабря шлюпы вошли в пролив, отделяющий остров от материка и ошвартовались у крепости Санта-Крус. Губернаторская резиденция находилась от места якорной стоянки в 9¾ итальянских милях. Резанов, Крузенштерн и Лисянский были приняты доном Курадо[порт.] чрезвычайно любезно, на шлюпы назначены португальские чиновники и были сделаны все приготовления, включая заготовку дров: для русской команды физическая работа в условиях влажных тропиков была очень затруднительна. Посла Резанова со свитой разместили у губернатора, а Горнеру предоставили остров Атомирис под обсерваторию, на которой он начал наблюдения прямо в день прибытия[100].

Главной проблемой, которая надолго задержала экспедицию в Бразилии, стала замена фок- и грот-мачты «Невы», а также грота-реев с 26 декабря 1803 по 22 января 1804 года. За это время шлюп был разгружен, вытащен на берег, и капитально проконопачен, причём в бортах и палубе были заменены сгнившие доски,

За время пятинедельной стоянки у офицеров и учёных было много возможностей изучать окрестную природу и нравы. Тилезиус и

Конфликт Крузенштерна с Резановым принял в Бразилии новый оборот. Поводом стал запрет Резанова от 28 декабря отпускать Толстого на берег, который отменил Крузенштерн[106]. 29 декабря командир созвал офицерское собрание и впервые вынес границы полномочий посла на общее обсуждение. Офицеры заверили его, что не следует обращать внимания на «приказы посла, которые не служат к пользе императора, экспедиции или Американской компании». Резанов пытался отдавать приказы Лисянскому, минуя Крузенштерна, но ему никто не подчинился. 31 декабря офицеры составили рекомендательные письма Толстому, чтобы защитить его от нападок посла, а также описали ситуацию в посланиях государю, товарищу морского министра П. В. Чичагову и министру коммерции Н. П. Румянцеву. Наступило временное затишье[107]. Во время ремонтных работ, 27 января Крузенштерн распорядился отгородить место Резанова в их общей каюте[108]. К этому добавилась ссора Толстого с художником Курляндцевым, которая едва не дошла до дуэли. Курляндцев пожаловался Крузенштерну, который их помирил, но на этом художник не успокоился, и пошёл к Резанову. Далее Курляндцев оскорбил капитана и назвал судно «кабаком», в результате офицеры отказали ему от общества в кают-компании. Конфликт академика живописи и капитана был урегулирован только семь недель спустя[109].

Плавание по Тихому океану (февраль — июнь 1804 года)

Мыс Горн. «Нева» на острове Пасхи

2 февраля 1804 года все работы по шлюпам были закончены, и на борт прибыл посланник Резанов со свитой. В его честь губернатором Курадо был дан салют из 11 орудийных залпов, на что русские корабли ответили «взаимно». Однако сильные северные ветра задержали отплытие до 4 февраля. По первоначальному плану экспедиции

25 марта в штормовую погоду шлюпы «Надежда» и «Нева» окончательно потеряли друг друга из вида. Поскольку ближайшей обитаемой сушей был

Остров Нуку-Хива

Буря, разлучившая «Надежду» и «Неву», свирепствовала до 31 марта, а окончательно погода установилась только к 8 апреля. Первый тёплый день на «Надежде» был отмечен 10-го, этим воспользовались для приведения в порядок артиллерии, а граф Толстой организовал учения. Зашивали также паруса. Доктор Эспенберг провёл медицинский осмотр, который показал, что несмотря на недостаток воды и 10-недельное пребывание в крайне неблагоприятном климате, все унтер-офицеры и матросы здоровы. Поскольку Резанов настаивал на скорейшей доставке грузов Российско-Американской компании, Крузенштерн принял решение идти прямо на

На Вашингтоновой группе Маркизских островов команда Крузенштерна пробыла 11 дней — с 7 по 18 мая 1804 года[125]. Обосновались на берегу в день Пасхи (24 апреля по юлианскому календарю)[126]. Базой была избрана бухта Анна-Мария, которая на местном языке именовалась Таиохаэ. Племя этой бухты возглавлялось отдельным вождём[127]. В контакт с вождём Киатонуи («Тапега» в записках участников экспедиции) команда Крузенштерна вступила благодаря его зятю — англичанину Робертсу, который и стал первым проводником и переводчиком. Его антагонистом был француз Кабри, женатый на дочери вождя более низкого ранга[128]. Самой главной проблемой для экспедиции было набрать побольше пресной воды и свежего провианта. Крузенштерн писал, что нукагивцы охотно предлагали кокосы, бананы и плоды хлебного дерева, причём выгоднее всего было сбывать им куски бочажных пятидюймовых железных обручей, которых для этой цели в изобилии запасли в Кронштадте; островитяне их затачивали и делали лезвия для топоров или тёсла[129]. 11 мая на остров прибыла «Нева»: у Крузенштерна Лисянский застал и вождя Киатонуи[130]. Экспедиции не удалось запасти свежего мяса: свиней у островитян было очень мало, на топоры удалось выменять лишь четыре свиньи и трёх поросят, которые были тут же съедены экипажем. 12 мая произошёл инцидент: вождь Киатонуи задержался на борту «Надежды», после чего его подданные решили, что он захвачен и схватились за оружие. Матросы в это время набирали воду, причём островитяне (включая вождей низкого ранга) ворочали полные бочки и проносили их через полосу прибоя[131].

Чтобы не создавать инцидентов (учитывая, что на Маркизах процветал

Из прочих обычаев всех заинтересовала татуировка: маркизцы накалывали всю поверхность тела, включая голову, в этом с ними могли соперничать только маори. Экспедиционеров поражало, что татуировщики могли скопировать надпись на любом языке. Не только матросы накалывали разные узоры, но даже сам Крузенштерн сделал на руке имя жены, «которую он совершенно обожает». Ратманов поместил над сердцем французскую надпись, а граф Толстой именно на Маркизах положил начало коллекции татуировок на собственном теле[134][135].

На Нуку-Хиве произошла резкая вспышка конфликта между Крузенштерном и Резановым. Когда «Надежда» прибыла в порт Анна-Мария, Крузенштерн, рассчитывая купить больше свиней, запретил выменивать местные редкости (украшения или оружие) на топоры, принадлежавшие Российско-Американской компании. Приказ об этом был зачитан капитаном лично 7 мая. Он воспользовался опытом Ванкувера, который поступил так на Таити. Резанов и купец Шемелин нарушили капитанский запрет, после чего 9 мая пришлось разрешить свободную мену. Итогом стало резкое обесценивание железных обручей, а Шемелин в своих записках, опубликованных в 1818 году, утверждал, что свиней не удалось закупить именно по причине торгового кризиса. Резанов велел Шемелину выменять как можно больше редкостей для Кунсткамеры, но процесс также шёл тяжело: островитяне требовали только топоры и ножи. Например, 13 мая Шемелин купил сигнальную раковину, человеческий череп и предметы вооружения за три топорика и несколько складных ножей. Наконец, 14 мая произошло публичное выяснение отношений между Резановым и Крузенштерном, в котором приняли участие Шемелин и Лисянский. По описанию всех сторон, посол назвал действия капитана «ребяческими», и заявил, что закупка провианта — не его компетенция, тогда как предметы для Кунсткамеры повелел собирать государь. Крузенштерну был сделан выговор, на что он отвечал, что Резанову не подчиняется. Офицеры обоих шлюпов потребовали у Резанова объяснений и публичной демонстрации инструкций, причём посол не смог назвать имя автора инструкции (графа Румянцева), а Лисянский, по свидетельству самого Резанова, открыто заявил, что государь Александр «подписать-то знаем, что он всё подпишет»[136].

Примечательно, что в письме Лисянского, отправленном Крузенштерну на следующий день, прямо говорится: «до сего времени я считал себя в команде вашей, теперь же выходит, что имею у себя другого начальника». Ратманов также утверждал, что после заявления Резанова, что «он всё, а Крузенштерн — ничто», посол не смог подтвердить свои полномочия документально. По мнению историка флота Н. Л. Кладо, Резанов имел на руках лишь Высочайший рескрипт, в котором ничего не было сказано о порядке подчинения. В противном случае Крузенштерн не мог столь уверенно себя вести против старшего по возрасту и званию (камергер в Табели о рангах относился к тому же классу, что и контр-адмирал)[137].

На острове Нуку-Хива Крузенштерн открыл и описал превосходную гавань, которую назвал портом Чичагова, она располагалась к юго-западу от Таиохаэ (порта Анны-Марии). 17 мая перед самым отплытием налетел шквал. «Нева» успела выйти из бухты под парусами, тогда как «Надежду» в 4 часа утра прижало к западному берегу, и ей угрожала гибель. Шлюп удалось вывести только на

Совместное плавание до Гавайских островов

Необходимость захода на Гавайские острова объяснялась длительностью пути в северную часть Тихого океана и на Камчатку перед посольством в Японию. На Нуку-Хиве не удалось запасти свежего мяса, и Крузенштерн опасался цинги, хотя никаких внешних её проявлений у экипажа не было

8 июня в девять утра показался остров Гавайи (Крузенштерн называл его «Оваги», а Лисянский — «Овиги»), к берегу которого приблизились к двум пополудни. Туземцы в лодках предлагали для обмена безделушки, поэтому на ночь шлюпы отошли от побережья и легли в дрейф. 9 июня аборигены привезли на лодке 2½-пудовую свинью, но сторговаться не удалось — в обмен требовали сукно, которого не было на борту. В итоге свинью увезли обратно[146]. На «Надежде» открылась сильная течь: осадка судна по мере выработки запасов уменьшалась, а сгнившая конопатка на ватерлинии рассыпалась на воздухе. Матросам отныне приходилось откачивать воду два или три раза в сутки[147]. Капитан Крузенштерн пришёл в ужас от того, что все встреченные гавайцы явно носили следы заболеваний (венерических или дерматитов, порождённых неумеренностью в употреблении кавы). Француз Кабри, который хотел высадиться и вернуться назад на Нуку-Хиву, также брезговал «шелудивыми гавайцами» (как это описал Левенштерн) и решил следовать дальше на Камчатку[148]. Дойдя до Кеалакекуа (Карекекуа), Крузенштерн приказал Эспенбергу произвести медицинский осмотр. По его результатам было решено сразу идти в российские владения, поскольку запасы на борту это позволяли. В 8 часов вечера 10 июня «Надежда» вышла в море[149].

«Нева» осталась на Гавайях до 16 июня

«Надежда» на Камчатке, Сахалине и в Японии (июль 1804 — октябрь 1805)

Петропавловск-Камчатский. Снаряжение посольства в Японию

При переходе до Камчатки Крузенштерн старался, чтобы его маршрут отстоял от трассы третьего путешествия Кука не менее чем на 100—120 миль. 22 июня пересекли Северный тропик и попали в двухдневный штиль, во время которого поверхность океана в буквальном смысле была зеркальной, что капитан до того наблюдал лишь на Балтике. Воспользовавшись идеальными погодными условиями, Горнер и Лангсдорф занялись промерами температур на разных глубинах и ловлей морских животных, в частности медуз Onisius. Попутно — по инструкции графа Румянцева — производили поиски острова-призрака, который располагался к востоку от Японии, и который безуспешно искали от 1610 года[153]. 13 июля показался берег Камчатки, а 14-го шлюп достиг Поворотного мыса. Из-за безветрия в Петропавловск-Камчатский прибыли только в час пополудни 15 июля, совершив переход от острова Гавайи за 35 дней. Симптомы цинги проявились только у одного человека, на поправку которого потребовалось 8 дней[154].

Н. П. Резанов со свитой сразу же сошёл на берег, и отправил гонца к губернатору генерал-майору П. И. Кошелеву, находившемуся тогда в Нижнекамчатске за 700 вёрст. Обустройством занялся командир порта майор Крупский, который разместил посла в собственном доме. Команду «Надежды» ежедневно снабжали свежевыпеченным хлебом и свежевыловленной рыбой, чтобы побыстрее привести её в форму после пяти с половиной месяцев океанского перехода из Бразилии. Шлюп пришвартовали в 50 саженях от берега, свезли на берег грузы и приступили к ремонтным работам[155]. В письме губернатору, направленном в день прибытия, Резанов прямо писал: «у меня на корабле взбунтовались в пути морские офицеры». При этом никаких активных действий он предпринять не мог, пока спустя 26 дней — 10 августа — губернатор не прибыл в камчатскую столицу. Впрочем, во время выгрузки 30 июня посольского имущества Резанов не выдержал, и набросился на Крузенштерна; по описанию Левенштерна, посол грозился заковать всех офицеров, кроме Головачёва, в колодки и повесить[156].

Обвинения, выдвинутые Резановым, были столь тяжелы, что губернатор Кошелев был вынужден дать делу ход. При этом версия событий со стороны Резанова существует в разных вариантах, но при этом отсутствуют официальные документы. Кошелев, очевидно, решил что дело плохо, поскольку вызвал из Верхнекамчатска 30 нижних чинов. Единственным свидетельством событий со стороны камчатского губернатора стал рапорт на имя сибирского наместника И. О. Селифонтова, отправленный в день выхода «Надежды» в Японию — 26 августа (7 сентября) 1804 года. Из рапорта следует, что Кошелев отстранился от обсуждения. По дневнику Левенштерна, генерал-майор заявил Резанову, что он свидетель, а не судья. В письме товарищу министра юстиции Н. Н. Новосильцеву, от 12 (24) июня 1805 года, Крузенштерн представил свою версию событий. Капитан принял решение форсировать ситуацию и принудить Резанова занять однозначную позицию, за которую он также нёс бы ответственность. В день разбирательства у Кошелева, Крузенштерн вручил генералу свою шпагу и потребовал своей отправки в Петербург. Ратманов свидетельствовал, что «посол опомнился и стал искать согласия», уговаривая капитана совершить рейс в Японию, после которого покинет шлюп; отчасти это произошло потому, что лейтенант заявил Резанову, что в случае отставки Крузенштерна на судне не останется. Ратманов считал, что фразу о подчинении обоих шлюпов Резанову в инструкцию Румянцева вписал сам посол[157][158].

Далее следует главное расхождение: в своих записках Резанов писал, что Крузенштерн принёс ему официальные извинения за нарушение субординации на борту, в то время как Крузенштерн представлял прямо противоположную картину — публичные извинения были принесены Резановым Крузенштерну. Интерпретация свидетельств, по сути, зависит от стороны, которую принимали исследователи. Левенштерн и Ратманов утверждали, что извинился именно Резанов, а офицерское собрание ещё совещалось, принимать его извинения, или нет. В дневнике Левенштерна особо отмечено, что выбора у обеих сторон нет, поскольку посольство в Японию должно состояться, как офицерам, так и Крузенштерну следует «подавлять все личные обиды, все ссоры и следовать воле императора и целям нашей экспедиции». Наконец, 16 августа состоялось формальное перемирие. В письме, отправленном на имя императора в тот же день, радикально поменялась лексика и тон, Резанов подчёркивал заслуги Крузенштерна как судоводителя. Однако вплоть до возвращения на Камчатку отношения оставались крайне натянутыми, хотя до открытых ссор больше не доходило[159].

Перед выходом в Японию на берег списали Ф. И. Толстого, ботаника Бринкина и художника Курляндцева, которым предстоял путь на Родину по суше. В первую очередь это было связано с тем, что они стали на борту изгоями. Бринкин, по сообщению Левенштерна, покончил с собой после возвращения в Петербург. Курляндцев, заболев в пути, осел в Казани, где преподавал рисование в духовной семинарии[160]. Вопрос о том, действительно ли Толстой побывал в Америке, чему был обязан своим прозвищем, крайне запутан[161]. Высадили и «дикого француза» Кабри. На освободившиеся места Резанов взял «взаймы» почётный караул: капитана батальона Петропавловска Ивана Фёдорова, поручика Дмитрия Кошелева — брата губернатора, и 8 человек унтеров и рядовых. Их предстояло вернуть обратно после завершения посольства. Согласно письму Ф. Ромберга, для почётного караула пришлось срочно сшить на Камчатке мундиры с золотым шитьём, а гвардейские медвежьи шапки были взяты из Петербурга[162]. 30 августа выступили в путь[154].

Неудачное посольство в Японии

Всё время пребывания на Камчатке и первые 10 дней пути в Японию был беспрерывный мелкий дождь и туман, который перешёл 11 сентября в сильный шторм. Усилилась течь корпуса, а также пришлось забить четверых быков, взятых на Камчатке, потому что они могли не перенести качки

Для российских властей восточное направление во внешней политике не было приоритетным. В инструкции Резанову был дан приказ «сообразовываться с японскими обычаями и не ставить сего себе в унижение». Грамота императора Александра I была подписана для «императора японского», под которым подразумевался сёгун

Для переговоров с берега прислали переводчиков низшего ранга, которые потребовали соблюдения такого же церемониала, как голландцы. Споры о том, кому и сколько раз кланяться, зафиксированы и Крузенштерном, и Резановым, и купцом Шемелиным, а Левенштерн зарисовал японских чиновников, разъясняющих виды поклонов. Японцы не понимали причин возмущения русских, считая, что они должны подчиняться принятым правилам и уподобиться голландцам[170]. «Надежда» была истрёпана штормами и нуждалась в ремонте. Пришлось согласиться с разоружением шлюпа (сняли даже реи и стеньги) и сдачей всего запаса пороха в японский арсенал; забрали все пушки и несколько якорей. Только после большого торга офицерам оставили шпаги, а почётному караулу — ружья. Резанов проповедовал экипажу самоуничижение перед японскими властями, но сам, отвечая на вопросы японской стороны, держался заносчиво и вызвал много подозрений. В итоге на внутренний рейд Нагасаки шлюп был переведён только 9 ноября — через месяц после прибытия. Из-за крайней несдержанности посла, лишь 17 декабря команда была допущена на берег. Резанову предоставили дом и склады в Мегасаки (на улице Умэгасаки), а шлюп был поставлен на ремонт в Кибати. Дом посла был окружён бамбуковой оградой и более напоминал место заключения. Резанов, после года путешествия в экстремальных условиях, когда его властные полномочия постоянно оспаривались, не имел сил и желания соответствовать японским, да и европейским понятиям о дипломатическом представительстве: постоянно бранил свою свиту, ругался с переводчиками, причём каждый его шаг фиксировался и докладывался вышестоящим властям[171]. Были инциденты и другого рода: в посольство водили женщин, и в журнале Резанова отмечено, что когда он попенял на то, что они чернят зубы, на него обиделись и сказали, что «у русских такие же вкусы, как у голландцев»[172].

Ещё более стеснённым было положение моряков «Надежды». На сушу их пускали лишь на площадку в «сто на сорок шагов», ограниченную забором, и под охраной. На площадке имелось три дерева, земля была засыпана песком, в небольшой беседке можно было укрыться от дождя; более всего это напоминало прогулку заключённых. Тем не менее, Левенштерн утверждал, что японцы не смогли понять, что можно проводить

Несмотря на то, что Резанов овладел основами японского языка, он не понимал, что окружавшие его японцы — специалисты-рангакуся, то есть профессиональные голландоведы, опытные, разносторонние специалисты. Ратманов именовал их «разумными бестиями»[181]. Самым именитым из японских учёных, прикреплённых к посольству, был Оцуки Гэнтаку[яп.], который впоследствии написал книгу об офицерах и исследователях «Надежды», основываясь на беседах с ними, а также японцами, возвращёнными из России на родину. Он весьма высоко оценивал моральные качества и научную квалификацию Лангсдорфа. Пристально наблюдал за посольством и другой известный интеллектуал и художник — Ота Нампо[англ.]. Он, в частности, скопировал южноамериканские зарисовки, сделанные экспедицией[182].

Непродуманные действия посла сильно осложняли ход переговоров: например, Резанов попытался симулировать болезнь, шантажируя губернатора гневом русского государя, и даже потребовал японских докторов, хотя в его свите были Тилезиус и Лангсдорф — обладатели докторских степеней по медицине и огромного практического опыта. Визит японских медиков состоялся 10 февраля 1805 года, и привёл лишь к тому, что никаких серьёзных хворей обнаружено не было; на следующий день посол заявил, что хотел этим актом продемонстрировать японской стороне своё доверие. Далее возник следующий казус: Резанову очень нравились японские шкатулки в стиле Айдзу (чёрнолаковые с золотым напылением), и он потребовал, чтобы ему предоставили 500 экземпляров как залог до начала торговли. Когда торговля не состоялась, он их попросту присвоил. Наконец, 4 и 5 апреля 1805 года Резанов получил аудиенцию обоих

Второе посещение Камчатки

Несмотря на крайнее неудовольствие японских властей, возвращать посольство в Петропавловск Крузенштерн решил через Японское море — вдоль плохо известного европейцам западного побережья

Во время плавания к Камчатке на борту «Надежды» поневоле проходил медицинский эксперимент: один из солдат караула посла заразился в Мегасаки

Позже стало известно, что Крузенштерн и Резанов получили милостивый рескрипт Александра I от 28 апреля 1805 года, которым капитан был удостоен

Исследование Сахалина. Третье посещение Камчатки

Выход был назначен на 21 июня, однако губернатора ещё не было в городе (он налаживал отношения с чукчами на севере), вдобавок, на камбузе требовал ремонта один из котлов. 25 июня Резанов на судне «Мария» отбыл в Новый Свет. Губернатор Кошелев прибыл в Авачинскую губу только 1 июля[198]. Выход сильно задержался из-за того, что капитану стало известно, о том, что камергер Резанов писал множество писем в Петербург. Опасаясь доносов и стремясь нейтрализовать возможные последствия, следовало заручиться поддержкой губернатора[199].

Выйдя в море в четыре часа утра 5 июля

Из-за туманов и штормов исследование Сахалина затянулось, между тем как в ноябре надлежало встретиться с «Невой» в Кантоне. Попытка завершить описание Курильских островов и Камчатки сорвалась из-за туманов[204]. 30 августа в три пополудни все благополучно вернулись в Петропавловск:

Во все сие время редко случались дни, в которые бы не мочил нас дождь или не проницала бы платья нашего туманная влага; сверх того, не имели мы никакой свежей провизии, выключая рыбы залива Надежды, и никаких противоцинготных средств; но, невзирая на всё то, не было у нас на корабле ни одного больного[205].

Новости были неутешительными: заказанные из Охотска материалы и провиант не прибыли, и только 2 сентября подошёл казённый транспорт под командованием мичмана Штейнгеля. Там находилась почта (последние письма были датированы 1 марта), а также указания министра Румянцева, доставленные

Перед отправлением стало известно, что в 1805 году были внесены изменения в купеческий флаг, и с Камчатки в Китай «Надежда» вышла под девятиполосным фрагом — утроенным триколором. Эти новшества продержались недолго[212].

Пребывание шлюпа «Нева» в Русской Америке (август 1804 — ноябрь 1805)

Битва за Ново-Архангельск

Переход шлюпа «Нева» от Кауаи к Кадьяку продолжался 25 дней и проходил спокойно, хотя погода была дождливой и началось похолодание[213]. Лисянский утверждал, что на борту из-за изобилия свежей свинины началась желудочная инфекция, но её быстро излечили хиной. На место прибыли 10 июля[214]. Далее со шлюпа сошёл иеромонах Гедеон, который ещё в Бразилии получил от Н. П. Резанова приказ взять под начало кадьякскую школу и вообще организацию пастырской деятельности. Вернуться в Россию он должен был вместе с посланником, а не на шлюпе «Нева»[215].

«Нева» попала прямо в

Зимовка на Кадьяке

Поскольку наступала зима, 10 ноября 1804 года «Нева» вернулась на Кадьяк в гавань Св. Павла, где к 16-му числу шлюп был разоснащён, а команду перевели на берег. После наступления холодов Лисянский отметил температуру 5,5 °F (−14,7 °С)[221]. Зимовка продолжалась 11 месяцев, но для экипажа имелись вполне приемлемые квартиры и заготовлено достаточно припасов, матросы занимались также зимней охотой и рыбной ловлей. На Святки устроили театральное представление, а на Масленицу — ледяную горку[222]. Морозы продолжались до 9 марта 1805 года, самой низкой измеренной температурой была −17,5 °С (22 января в девять вечера). Подготовка к отправлению началась в двадцатых числах марта, а с 22 марта Лисянский с штурманом Калининым и одним матросом отбыл на трёх байдарах для географических съёмок[223]. К 12 апреля они составили карту Кадьякского архипелага, Чиниатского залива и гаваней Павловской и Трёх святителей[224].

Главные задачи этого этапа экспедиции решал приказчик Российско-Американской компании Николай Коробицын, который должен был взять на шлюп меха для реализации в Китае. «Нева» доставила из Петербурга товаров на 310 000 рублей и приняла мехов и моржовой кости на 440 тысяч. Помимо загрузки, пришлось изготовить для шлюпа новый бушприт, что задержало отплытие до 13 июня. Только 16-го в два пополудни экспедиция покинула Павловскую гавань.

Предстояла подготовка к переходу до Китая. Не оправившихся от прошлогодних ранений матросов (10 человек) Лисянский сопроводил с 7 по 15 августа на горячие серные воды, которыми ситкинские жители пользовались для лечения ран и прочего. Для недопущения цинги было заготовлено 60 вёдер дикого щавеля, брусничный сок и мочёная брусника. До самого Кантона на «Неве» пять дней в неделю варили щи из солонины с квашеным щавелем и горчицей, и два дня — гороховый суп на «сушёном бульоне» (суповом концентрате). В среду заваривали чай с брусникой, а в четверг выдавали брусничный сок[228].

Переход в Китай

1 сентября 1805 года, распрощавшись с правителем Барановым, около шести вечера «Нева» вышла в море. Для пополнения убыли в команде Лисянский взял с собой двух кадьякских аборигенов-байдарочников и четырёх русско-индейских

К 31 октября оказалось, что сухарей хватит только на 30 дней, поэтому рацион был сокращён на четверть фунта на человека[233]. Только 16 ноября увидели оконечность Тиниана, а затем и все Марианские острова. 22 ноября судно едва пережило сильный шквал, которым было положено на борт; был разбит в щепы ял, принайтовленный на корме[234]. При этом грот-стаксель-шкотом были сброшены за борт три матроса, но валом воды их принесло обратно, и они уцепились за ванты. Уровень воды в трюме превысил фут, поэтому пришлось срочно откачивать её помпой, что сверх меры изнуряло людей, которые уже сутки были лишены возможности питаться и передохнуть[235]. 23 ноября при уборке судна обнаружилось зловоние из главного трюма, поэтому 24-го он был вскрыт. В трюм сначала опустили витриолевые шашки и окропили его купоросом, и начали поднимать подмоченные тюки с мехами. Отсыревшее помещение прогревалось жаровнями. Опасаясь миазмов, Лисянский перевёл команду в офицерскую кают-компанию до приведения трюма в порядок. Разборка мехов и оценка ущерба заняла у приказчика Коробицына время с 24 по 28 ноября. Итогом было то, что в море выбросили испорченных мехов на 80 000 рублей, о чём был составлен акт[236].

От Кантона до Кронштадта (ноябрь 1805 — август 1806 года)

Пребывание в Китае

При выходе из Авачинской губы 9 октября из-за тумана и снега «Надежда» едва не села на мель. Дальнейший путь был очень тяжёл из-за непрестанной зыби, холодов и штормов, и всё-таки Крузенштерн рискнул искать острова, заявленные на старых голландских и испанских картах, такие как Рико-де-ла-Плата, Гваделупа, Малабригос, и другие. Все они были объявлены несуществующими. Погода стала более или менее ясной только после 20 дней плавания. Однако когда шлюп шёл Тайваньским проливом (проливом Баши) 17 ноября была тяжёлая штормовая ночь. Капитан велел беречь паруса, однако старые разрывало при каждом крепком порыве ветра, и пришлось поставить новые[237][238]. На рейде Макао бросили якорь в темноте, в семь часов вечера 20 ноября[239]. Здесь чуть не возникло недоразумения: «Надежда» шла под новым коммерческим флагом, полученным фельдъегерской почтой на Камчатке — девятиполосным, — и англичане приняли судно за испанское и были готовы захватить его[240].

Крузенштерн хотел работать с директором фактории британской

Сделка, в общем, не принесла ожидавшейся прибыли: по данным Коробицына, удалось сбыть мехов на сумму 191 621½

испанских пиастров, за что было получено чая на 80 000, шёлковых тканей на 20 000, фарфора — на 14 000 и жемчуга на 3000 пиастров. Наличными было получено 74 631½ пиастров, но из них оплатили комиссию англичанам, пошлины, обмерный налог, припасы для служителей, а также расходы двух капитанов, двух приказчиков и их прислуги на берегу

Пребывание русских шлюпов в Кантоне едва не спровоцировало политического кризиса. Когда началась погрузка китайских товаров, 22 января 1806 года наместник приказал остановить её, пока не получит из Пекина ответа на донесение об их прибытии. Вокруг шлюпов выставили охрану. Директор Драммонд вошёл в положение и Крузенштерна, и Лисянского, обратился через Ли Яньюя к гоппо, и охрана была снята. Наместнику написали краткое письмо с просьбой выпустить шлюпы из Китая[252]. Несмотря на проволочки, решительность британской и русской стороны возымела действие: гоппо лично посетил «Надежду» и встретился с Лисянским (Крузенштерн был в отлучке) — редчайший случай в отношениях китайских чиновников и иностранных купцов. Кажется, наместник и таможенное начальство стремилось побыстрее избавиться от русских, поэтому выездные документы были оформлены всего через два дня. 9 февраля оба шлюпа покинули Гуанчжоу[253]. Уже после отбытия «Надежды» и «Невы» пришёл приказ императора Цзяцин о задержании судов и аннулирования всех сделок; Янь Фэн и У Сюнгуан были сурово наказаны. В императорском указе говорилось, что морская торговля с Россией повредит пограничной в Кяхте; копию Драммонд постарался переслать российским властям. Драммонд отправил описание событий со своей точки зрения также Н. Н. Новосильцеву[254].

После отхода от Вампу Крузенштерн отдал следующий приказ: поскольку политическая ситуация между Францией и Россией была неопределённой и ожидалась война, шлюпам до получения известий было предпочтительнее держаться вместе. В случае разлуки во время непогоды точкой рандеву назначался

Возвращение «Невы»

Совместное плавание «Надежды» и «Невы» длилось до 15 апреля 1806 года

26 апреля в кают-компании возник крупный конфликт. Старший помощник лейтенант П. В. Повалишин резко протестовал против планов командира, что зафиксировано в журнале штурмана Калинина. Дословно Повалишин сказал: «Что вы нас, переморить хотите?», на что последовал ответ: «Есть ли услышит хоть одно слово дерзкое, то велит свести в каюту»

Лисянский пробыл в пути три года без двух дней (1095 суток). По счислению было пройдено 45 083 морских миль (83 493 км) за 532 ходовых суток. 58,5 % времени и 57,2 % по пройденному расстоянию Лисянский действовал самостоятельно

Возвращение «Надежды»

Поход

На берег первым сошёл лейтенант Левенштерн, привезя на борт известие о

На острове Св. Елены не удалось взять провианта: мучные изделия почти целиком ушли английской эскадре, а прочие продукты были чрезмерно дороги: за барана просили 3 гинеи, мешок картофеля в два с половиной пуда стоил гинею, курица или утка — половина гинеи, 20 яиц — пиастр, и т. д. В результате до самого Копенгагена пришлось довольствоваться своими запасами[276]. Узнав о войне с Францией, Крузенштерн сожалел о самовольстве Лисянского; вдобавок, часть пушек была оставлена на Камчатке, а английский гарнизон не мог предложить замены под русские боеприпасы. Поэтому капитан, имея 12 орудий на борту, принял решение идти кругом Шотландии в Северное море через Оркнейские острова[277].

В полночь 8 мая шлюп «Надежда» покинул

21—22 августа возвратившийся шлюп навестили адмирал

Результаты. Память

Географические открытия

Команды «Надежды» и «Невы» совершили ряд открытий в бассейне Тихого океана, закрыв последние «белые пятна» в его северной части

На пути из Японии к Камчатке И. Ф. Крузенштерн проследовал

Издание результатов экспедиции

Интерес к экспедиции Крузенштерна был велик в России и Европе, оставаясь неизменным несколько десятилетий. Привезённая мореплавателями этнографическая коллекция поступила в Музей Адмиралтейского департамента, и после его разделения в 1825 году перешла в Кунсткамеру. Коллекция включала предметы с острова Пасхи, Маркизского и Гавайского архипелагов; предметы легко атрибутируются по иллюстрациям. Труды экспедиции широко тиражировались: за казённый счёт в 1809—1812 годах одновременно на русском и немецком языках вышло трёхтомное «Путешествие вокруг света» Крузенштерна (1310 страниц) с атласом. В атлас было включено 32 пейзажа посещённых экспедицией островов, 44 этнических типа (полинезийцев, японцев, китайцев, айнов, камчадалов, алеутов, нивхов), карты островов и побережий. В 1813 году труд Крузенштерна был оперативно переведён на английский язык, а далее последовали французский, итальянский, голландский, шведский и датский переводы. Описание путешествия Лисянского вышло в 1812 году за его собственный счёт (18 500 рублей) с иллюстрациями и тщательно выполненными картами, и вызвало интерес на Западе: в 1814 году последовало английское издание в Лондоне, в его собственном переводе, сильно отличавшимся от русского текста[289]. Описание Г. Лангсдорфа в 1812—1814 годах публиковалось на немецком и английском языках, но на русский язык не переводилось. Сохранились и рукописные дневники и записки участников путешествия: записки приказчика Н. И. Коробицына были целиком опубликованы лишь в 1944 году, ещё спустя полвека были опубликованы заметки иеромонаха Гедеона, которые представляют важные сведения по этнографии Аляски. В 1816—1818 и 1822—1825 годах были напечатаны официальные отчёты посла Резанова и приказчика Ф. И. Шемелина, в которых весьма обстоятельно описан ход переговоров в Японии. В 1820 году С. Прайор выпустил в Лондоне описание всех совершённых к тому времени кругосветных путешествий, в котором Крузенштерн ставился в один ряд с Магелланом[290][291][292][293].

Вплоть до 1950 года описание путешествия Крузенштерна не переиздавалось на русском языке. Второе издание было сокращённым: из третьей — научной — части оставили только нотные записи камчадальской и маркизской музыки (выполненные Тилезиусом) и письмо министра коммерции графа Н. П. Румянцева. К 200-летию завершения первого русского кругосветного плавания в 2007 году было выпущено третье издание, текст которого повторял вариант 1950 года

Несмотря на изобилие печатных материалов, к концу XX века в архивах сохранялись неопубликованные дневники, журналы и зарисовки: журнал штурмана «Невы» Д. Калинина, записки В. Тилезиуса, рукопись приказчика Шемелина. В 2003 году на русском и на английском языках вышел прежде не публиковавшийся дневник лейтенанта Левенштерна; русский перевод был выполнен Т. К. Шафрановской. В 2005 году под редакцией О. М. Фёдоровой и А. В. Крузенштерна был опубликован альбом «Вокруг света с Крузенштерном», в основу которого был положен «Атлас» с рисунками Тилезиуса, дополненный ботаническими иллюстрациями Лангсдорфа, и не публиковавшимися рисунками из архивов Тилезиуса и Левенштерна. Помимо обстоятельного предисловия и приложений, текст включал полную хронику путешествия, представляющую собой систематизированную выборку из дневников участников плавания. В 2015 году тот же авторский коллектив опубликовал все сохранившиеся дневники М. Ратманова с обстоятельными комментариями. Также впервые были воспроизведены акварели астронома Горнера и натуралиста Лангсдорфа[297].

Память

Как отмечала Е. Говор, в советской и современной российской историографической традиции русские экспедиции понимались и интерпретировались в русле имперской истории. Достижения, в том числе Крузенштерна и Лисянского, изучались с позиции вклада в области географических исследований, естественной истории и этнографии. В советское время это дополнялось антиколониальной пропагандой, в русле которой иногда замалчивались действия командиров и команд, а также иностранных учёных. Тем не менее, начиная с 1980-х годов первая русская кругосветная экспедиция стала предметом новой исторической рефлексии. В первую очередь, это касалось её отражения в четырёхтомной монографии Глена Баррата, опубликованной в 1988—1992 годах. В России этими предметами занимались

Плавание Крузенштерна и Лисянского стало и предметом художественного осмысления в

В 1993 году

В декабре 2013 года на экраны телеканала «Россия-1» вышел 4-серийный документальный цикл «„Нева“ и „Надежда“. Первое русское плавание кругом света», автор проекта Михаил Кожухов[308].

Примечания

- Комментарии

- ↑ Точно не известен возраст Фёдора Ивановича Шемелина — приказчика РАК. По косвенным данным, он родился в 1755 году, и впервые упоминался в одном из писем Шелихова от 1786 года. Ко времени зачисления в экспедицию, он уже несколько раз побывал в Охотске и на китайской границе[38].

- ↑ В донесении, отправленном с Кадьяка архиепископу Амвросию, отец Гедеон, в частности, сообщал:

Капитан Ю. Ф. Лисянский и мичман В. Н. Берх — люди нрава беспокойного, много мне причиняли обид... Прохожу и теперь молчанием многократное воспрещение в воскресные дни и господские праздники отправлять службу Божию, на море единственную утеху Бога ведающих; стыжусь упоминать о разных язвительных насмешках насчет религии. Сын нежинского протоиерея Лисянского, кажется родившийся и воспитанный в самых недрах религии, часто изволил пить за столом вино тенерифское, произнося ко мне сии слова: «Батюшка! За здоровье Божьей Матери». В бытность нашу на острове Св. Екатерины, в Бразилии, всеми мерами под видом угодливости ко мне старался он поссорить и меня с его превосходительством Н. П. Резановым. На пути от бурного мыса Горн к острову Св. Пасхи, 25 марта 1804 года, опять восстала на меня, убогого старца, грозная буря от капитана: хотел в каюте забить, заколотить за то только, что я сидел на шканцах в то время, когда он прохаживался по палубе, но любовь других офицеров за меня вступилась и защитила. На островах Маркизских отдал команде приказ не спускать меня с корабля на берег за то, что я вечером по приезде моем с корабля «Надежды» не пришёл в капитанскую каюту и не сказал ему лично о моем приезде, хотя, впрочем, г-ну вахтенному офицеру то ведомо было[42].

- ↑ Судя по дневнику Левенштерна, судовой оркестр «Надежды» составляли: Ромберг — первая скрипка, Тилезиус — бас, Лангсдорф — альт, Фридерици — первая флейта, Горнер — вторая флейта[44].

- ↑ В числе списанных был родственник Резанова — поручик Окунев, известный в Петербурге как дуэлянт, причём его удаление с борта вылилось в большой скандал. Были также отправлены на берег мичман Дзюрковский, переводчик Козен, студенты Паульсен и Чачков, живописец Причётников и 9 нижних чинов[68].

- ↑ По утверждению японского биолога Юко Такигава, который в 2010—2013 годах провёл исследование коллекции Лангсдорфа, не все виды являлись съедобными и пригодными для использования в хозяйстве, а некоторые были ядовитыми. Иными словами, учёный получал от рыбаков именно те виды, которые представляли для него интерес[175].

- ↑ К тому времени в Японии был развит жанр иллюстрированных описаний растений и животных. Самым известным трактатом такого рода был «Сюриндзу» (яп. 衆鱗図), составленный в середине XVIII века, и включающий изображения более 300 видов рыб[177].

- ↑ Ота Нампо писал в своих записках о Нагасаки, что через два дня после ухода «Надежды» глава голландской фактории устроил большой обед для японских переводчиков и своего персонала, на котором не скрывал радости, что русские не получили разрешения на торговлю[183].

- Источники

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 85.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 84—85.

- ↑ Болховитинов, 1997, с. 223—224.

- ↑ Болховитинов, 1997, с. 225—226.

- ↑ Невский, 1951, с. 17—20.

- ↑ Болховитинов, 1997, с. 229—230.

- ↑ 1 2 3 Вокруг света с Крузенштерном, 2005, Предыстория экспедиции, с. 9.

- ↑ Болховитинов, 1997, с. 230—231.

- ↑ Мезенцев, 1987, с. 73—74.

- ↑ Герман К. История и статистическое описание российского флота : [арх. 20 июля 2020] // Статистический журнал. — 1806. — Т. I, № 2. — С. 72.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 86—87.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 14, 16—17.

- ↑ 1 2 3 Мезенцев, 1987, с. 74—75.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 12.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 19—24.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 28—29.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 87—88.

- ↑ 1 2 Болховитинов, 1999, с. 89.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 478.

- ↑ 1 2 Мезенцев, 1987, с. 75.

- ↑ 1 2 3 Мезенцев, 1987, с. 75—76.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 478—479.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 52.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 61—63.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 501—503.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 93.

- ↑ 1 2 Невский, 1951, с. 37.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 13.

- ↑ Невский, 1951, с. 55—56.

- ↑ Relative Value of a UK Pound Amount, 1270 to Present. MeasuringWorth. Дата обращения: 24 апреля 2019. Архивировано 5 мая 2019 года.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 30.

- ↑ Moessner, 2003, p. 3, 6.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 34.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 20—22.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 30—31.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 51.

- ↑ Moessner, 2003, p. 5—6.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 53.

- ↑ Govor, 2010, p. 18, 36.

- ↑ Невский, 1951, с. 59—60.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 69.

- ↑ Описание деятельности Гедеона на Кадьяке (из записок иеромонаха Гедеона). Центр Интернет КрасГУ (СФУ). Дата обращения: 2 мая 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.

- ↑ Govor, 2010, p. 12—13.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 83.

- ↑ Govor, 2010, p. 14—15.

- ↑ Govor, 2010, p. 23.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, Предыстория экспедиции, с. 16.

- ↑ Govor, 2010, p. 20—21.

- ↑ 1 2 Вокруг света с Крузенштерном, 2005, Предыстория экспедиции, с. 17.

- ↑ Moessner, 2003, p. xxiii.

- ↑ Govor, 2010, p. 26—27.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 48.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 51—52.

- ↑ Moessner, 2003, p. 5.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 131.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 14.

- ↑ Govor, 2010, p. 2.

- ↑ Govor, 2010, p. 38.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 76—77.

- ↑ Невский, 1951, с. 37—38.

- ↑ Невский, 1951, с. 41.

- ↑ Невский, 1951, с. 45.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 83.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, Библиотека корабля «Надежда», с. 268—269.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 62.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 47—48.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 53.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 76.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 58.

- ↑ Невский, 1951, с. 61.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 59—60.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 30—31.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 59—60.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 65.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 135.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 67—68.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 71.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 69.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 139.

- ↑ Невский, 1951, с. 65.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 39—40.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 71—73.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 74—75.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 142.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 81.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 40.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 483.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 81—82.

- ↑ Невский, 1951, с. 76.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 84—85.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 83.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 43.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 48.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 85—86.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 114.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 110—111.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 49—50, 341.

- ↑ Невский, 1951, с. 84—85.

- ↑ Великие русские экспедиции, 2014, с. 21—22.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 88—89.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 148—149.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 62.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 48, 54.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 60—61.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 52.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 124—125.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 485—487.

- ↑ Moessner, 2003, p. 65.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 148.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 102—103.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 104.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 61.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 65.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 111—112.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 71.

- ↑ Barratt, 1988, p. 19.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 156.

- ↑ Barratt, 1988, p. 23—24.

- ↑ Barratt, 1988, p. 28—30.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 157.

- ↑ Barratt, 1988, p. 31.

- ↑ Barratt, 1988, p. 35.

- ↑ Невский, 1951, с. 102—103.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 118—119.

- ↑ Barratt, 1981, p. 119.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 156.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Фёдорова И. К. Острова Мендозины, с. 504.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 121—122.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 123.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 88.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 164, 180.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Фёдорова И. К. Острова Мендозины, с. 518—519.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Фёдорова И. К. Острова Мендозины, с. 507.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Фёдорова И. К. Острова Мендозины, с. 514—515.

- ↑ Govor, 2010, p. 260.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 487—490.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 490—491.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 168.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 165.

- ↑ Govor, 2010, p. 253—257.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 493.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 189.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 123.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 187—188.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 206.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 123—124.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 188.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 95.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 124.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 207.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 126—127.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 128—136.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 196—198.

- ↑ 1 2 Крузенштерн, 2007, с. 200.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 201—202.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 493—494.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 229—230.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 495.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 496—498.

- ↑ Govor, 2010, p. 251—252.

- ↑ Govor, 2010, p. 259—260.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 528.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 210—211.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 217.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 221—223.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 238.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 264.

- ↑ Лещенко, 2009, с. 35.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 526—530.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 534.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 539—541.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 160.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 138.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 182.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 78.

- ↑ Комиссаров, 2013, с. 39.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 83.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 79.

- ↑ Комиссаров, 2013, с. 40.

- ↑ Комиссаров, 2013, с. 41.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 542.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 80—81.

- ↑ Takigawa, 2016, p. 81—82.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 542—543.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Япония на рубеже XVIII—XIX веков, с. 544.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 257, 263—264.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 348.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 271—272.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 279.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 61—65.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 66—67.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 356—357.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 68—69.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 332—334.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М., Крузенштерн А. В., Шафрановская Т. К. История конфликта между капитаном Крузенштерном и камергером Резановым, с. 498.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 384.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 370—371.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 336—337.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 146.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 341.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 69—70.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 71—73.

- ↑ Магидович, 1985, с. 91.

- ↑ Пасецкий, 1974, с. 74.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 395.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 397—399.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 403—405.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 366—367, 389.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 148.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 392—393.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 408—409.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 388—389.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 175.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 159—161.

- ↑ Описание путешествия от Крондштадта до о.Кадьяк (из записок иеромонаха Гедеона). Центр Интернет КрасГУ (СФУ). Дата обращения: 2 мая 2019. Архивировано 21 апреля 2019 года.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 164.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 72—74.

- ↑ Список офицеров, унтер-офицеров и матросов, вернувшихся на шлюпе «Нева» из кругосветного плавания. Восточная литература. Дата обращения: 29 апреля 2019. Архивировано 2 ноября 2019 года.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 369.

- ↑ Болховитинов, 1999, с. 74—75.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 187—188.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 184—187.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 189.

- ↑ Невский, 1951, с. 163.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 187.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 204.

- ↑ Невский, 1951, с. 174—175.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 246, 267.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 266—267.

- ↑ Невский, 1951, с. 184.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 271—272.

- ↑ Невский, 1951, с. 185—186.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 278—279.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 281—283.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 194—195.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 283—284.

- ↑ 1 2 Невский, 1951, с. 188.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 448.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 455.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 400.

- ↑ Орлов, 2010, с. 33.

- ↑ 王之春. 乙丑嘉慶十年(公元一八○五年) // 國朝柔遠記 (кит.). — 湖北書局, 1896. — С. 37. — 534 с.

- ↑ 605 兩廣總督阮元等奏報飭令夷商傳諭啞啉國夷船暫行停泊候旨摺 (кит.). 澳門虛擬圖書館. Дата обращения: 2 сентября 2024.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 411.

- ↑ Орлов, 2010, с. 34—35.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 201.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 433.

- ↑ Орлов, 2010, с. 35—36.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 407.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 293.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 149.

- ↑ Орлов, 2010, с. 36—37.

- ↑ Орлов, 2010, с. 38—39.

- ↑ Орлов, 2010, с. 39—40.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 515—516.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 325.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 209.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 328.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 15—16.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 329.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 329—330.

- ↑ 1 2 Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 16.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 330—332.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 333—334.

- ↑ Невский, 1951, с. 190—192.

- ↑ Русские открытия, 1944, с. 211—213.

- ↑ Невский, 1951, с. 192.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 517.

- ↑ Невский, 1951, с. 243.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 442.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 447.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 530.

- ↑ Невский, 1951, с. 244.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 532.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 446—448.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 532—534.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 536.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 537.

- ↑ Невский, 1951, с. 246.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 541.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 542—543.

- ↑ Невский, 1951, с. 247.

- ↑ Вокруг света с Крузенштерном, 2005, с. 260.

- ↑ Ратманов, 2015, с. 457.

- ↑ Свердлов, 2016, с. 167—168.

- ↑ Магидович, 1985, с. 16.

- ↑ Магидович, 1985, с. 17.

- ↑ Магидович, 1985, с. 18—19.

- ↑ Govor, 2010, p. 13.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 17—18.

- ↑ Крузенштерн, 2007, с. 12.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 15—16.

- ↑ All the voyages round the world: from the first by Magellan in 1520 to that of Krusenstern in 1807 : With seventy two engravings, chiefly from the original works, and a chart of he world / now first collected by Captain Samuel Prior. — London : Printed by W. Lewis ... for Sir Richard Phillips and Co, 1820. — 637 p.

- ↑ Иван Федорович Крузенштерн — человек и пароход. Клуб путешествий Михаила Кожухова (25 апреля 2017). Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано 26 апреля 2019 года.

- ↑ Лисянский, 2007, с. 336—337.

- ↑ Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на корабле «Нева». Камчатская книга — источник знаний о Камчатке. Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано 26 апреля 2019 года.

- ↑ Ратманов, 2015, Фёдорова О. М. Предисловие, с. 18—19.

- ↑ Govor, 2010, p. 6—7.

- ↑ Quanchi M. Reviewed Work: Twelve Days at Nuku Hiva: Russian Encounters and Mutiny in the South Pacific by Elena Govor : [арх. 22 мая 2019] // The Contemporary Pacific. — 2011. — Vol. 23, no. 1. — P. 258—260. — .

- ↑ Матханова, Комлева, 2018, с. 124.

- Лаборатория фантастики. Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано26 апреля 2019 года.

- ↑ Николай Чуковский «Водители фрегатов» (1941). trounin.ru Блог литературного обозревателя, критика, писателя (9 сентября 2015). Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано 26 апреля 2019 года.

- Лаборатория фантастики. Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано26 апреля 2019 года.

- ↑ Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги : биобиблиографический словарь : [арх. 12 апреля 2016] / под ред. Н. Н. Скатова. — М. : ОЛМА, 2005. — Т. 2: З—О. — С. 298. — 720 с. — ISBN 5-94848-262-6.

- ↑ Элеонора Бурдина. Человек и пароход: история Ивана Федоровича Крузенштерна. Журнал «Наука и Техника» (22 января 2019). Дата обращения: 2 мая 2019. Архивировано 2 мая 2019 года.

- ↑ Монеты 1993 год «Первое русское кругосветное путешествие». Авторские коллекции и нагрудные знаки. Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано 17 октября 2021 года.

- ↑ Первое русское кругосветное плавание — И. Ф. Крузенштерн. ПАРУСА НА МАРКАХ. Парусные корабли на знаках почтовой оплаты (1 апреля 2017). Дата обращения: 26 апреля 2019. Архивировано 26 апреля 2019 года.

- ↑ Лариса Каневская. «Самое интересное – попадать туда, где сохранились следы великих цивилизаций». «Новые известия» (22 марта 2013). Дата обращения: 21 ноября 2014. Архивировано 29 ноября 2014 года.

Литература

Первоисточники

- Вокруг света с Крузенштерном. Альбом / ст. А. В. Крузенштерн, О. М. Фёдорова. — СПб. : Крига, 2005. — 288 с. — ISBN 5-901805-16-X.

- Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». — М. : Дрофа, 2007. — 589 с. — (Библиотека путешествий). — ISBN 978-5-358-02018-2.

- Левенштерн Е. Е. Вокруг света с Иваном Крузенштерном / Сост.: А. В. Крузенштерн, О. М. Фёдорова, Т. К. Шафрановская. — СПб. : ЦКП ВМФ, 2003. — 600 с.

- Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на корабле «Нева». — М. : Дрофа, 2007. — 350 с. — (Библиотека путешествий). — ISBN 978-5-358-02666-7.

- Ратманов М. И. Первая русская кругосветная экспедиция (1803—1806) в дневниках Макара Ратманова / Ответственный редактор М. Н. Луньковский. — СПб : Крига, 2015. — 568 с. — ISBN 978-5-901805-81-7.

- Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках. Сб. материалов / Авт. предисл. и ред.: д-р техн. наук А. И. Андреев; Отв. ред. акад. АН СССР, 1944. — 224 с.

- The first Russian voyage around the world : the journal of Hermann Ludwig von Löwenstern, 1803—1806 / translated by Victoria Joan Moessner. — Fairbanks : University of Alaska Press, 2003. — 482 p. — ISBN 1-889963-45-3.

- Krusenstern, Adam John. Voyage round the world, in the years 1803, 1804, 1805, & 1806, by order of His Imperial Majesty Alexander the First, on board the ships Nadeshda and Neva, under the command of Captain A. J. von Krusenstern / Tr. from the original German, by Richard Belgrave Hoppner. — London : Printed by C. Roworth for J. Murray, 1813. — Vol. 2 vols. in one. — 314 + 404 p.

- Lisiansky, Urey. A voyage round the world, in the years 1803, 4, 5, & 6; performed, by order of His Imperial Majesty Alexander the First, emperor of Russia, in the ship Neva, by Urey Lisiansky / Published originally in Russian, St. Petersburg, 1812; English translation by the author. — London : Printed for John Boot, 1814. — xxi, 388 p.

Статьи и монографии

- Великие русские экспедиции. Русские географы в Латинской Америке: хроника путешествий XIX — первой половины XX в. / под ред. А. С. Наумова. — М. : АСТ, 2014. — 376 с. — (Великие русские экспедиции). — ISBN 978-5-17-080801-4.

- Ивашинцев Н. А.Русские кругосветные путешествия с 1803 по 1849 год. — СПб. : Тип. Морского министерства в главном Адмиралтействе, 1872. — 244 с.

- История Русской Америки (1732—1867): В 3 тт / Под ред. акад. Н. Н. Болховитинова. — М. : Международные отношения, 1997. — Т. 1. Основание Русской Америки, 1732—1799. — 478 с. — ISBN 5-7133-0883-9.

- История Русской Америки (1732—1867): В 3 тт / Под ред. акад. Н. Н. Болховитинова. — М. : Международные отношения, 1999. — Т. 2. Деятельность Российско-американской компании (1799—1825). — 472 с. — ISBN 5-7133-0976-2.

- Кадырбаев А. Ш. Открытие и освоение Сахалина: кому принадлежит пальма первенства? // Восточный архив. — 2014. — № 1 (29). — С. 4—14.

- Комиссаров Б. Н. Г. И. Лангсдорф в Японии в 1804—1805 гг. // Вестник СПбГУКИ. — 2013. — № 3 (16). — С. 38—42.

- Лещенко Н. Ф. Посольства Н. П. Резанова (1803—1805) и Е. В. Путятина (1852—1855) в Японию // Восточный архив. — 2009. — № 1 (19). — С. 34—45.

- Невский В. В. Первое путешествие россиян вокруг света. — М. : Географгиз, 1951. — 272 с.

- Магидович И. П., Магидович В. И. Глава 1. Первые русские кругосветные плавания // Очерки по истории географических открытий. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1985. — Т. 4: Географические открытия и исследования нового времени (XIX — начало XX в.). — С. 15—19.

- Матханова Н. П., Комлева Е. В. Купец Ф. И. Шемелин и его «Журнал» // .

- Мезенцев Е. В. Из предыстории организации первой кругосветной экспедиции русского флота в конце XVIII — начале XIX в // Советские архивы. — 1987. — № 1. — С. 73—76.

- Орлов А. А. История пребывания экспедиции И. Ф. Крузенштерна в Кантоне в 1805—1806 гг. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. — 2010. — С. 31—41.