Персидская живопись

Персидская живопись (или «классическая персидская живопись») — живопись Ирана и стран, входивших в сферу его культурного влияния[источник не указан 1150 дней].

Введение

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

К моменту завоевания

Персидская живопись представляет собой устойчивую многовековую художественную традицию, со своими правилами и живописными принципами. Большинство учёных считает, что главным вкладом персидских художников в мировое изобразительное искусство является живопись

Появление персидской книжной миниатюры обычно связывается с необходимостью создания простого визуального аналога текста, который усиливал бы впечатление от прочитанного (предполагается, что сасанидские стенные росписи в Пенджикенте тоже являлись иллюстрациями эпоса, который в этих комнатах декламировали). Однако довольно скоро книжная иллюстрация перестала быть прямым аналогом текста, зажила самостоятельной жизнью, и художники стали включать в миниатюры детали, которых в текстах не было. Со временем персидскими художниками была выработана изумительная живописная система, в которой преобладало утончённое декоративное чувство, а произведения являли собой образец понимания того, как на плоской поверхности можно цвет и формы объединить для создания единого ритмического целого.

Персидская миниатюра представляла собой иллюстрации к книгам, и в этом смысле ничем не отличалась от средневековой европейской живописи, которая, по сути, и за редким исключением вплоть до конца XV века

Персидская миниатюра показывает идеализированную жизнь и идеализированных героев. Несмотря на европейское влияние, проявлявшееся с XVII века, персидские художники-миниатюристы не сочли нужным использовать приёмы, трансформирующие двухмерную плоскость в трёхмерную иллюзию. Вероятно, подобный визуальный трюк казался им изначально нечестным. Персидская миниатюра — искусство красивое, комфортное, не покушающееся на внутренний мир зрителя. До XIX века персонажи на персидских миниатюрах никогда не смотрят зрителю прямо в глаза. С большой долей уверенности можно утверждать, что всё богатство персидской культуры с блеском проявилось в первую очередь именно в живописи.

Центрами производства живописной продукции были царские библиотеки (

Бумага

Согласно традиции, бумага была изобретена в Китае в 105 году н. э. Изготовленная из волокон

Персидская бумага изготовлялась из волокон

Краски

Персидские художники пользовались красками минерального, неорганического (искусственного), и органического происхождения. Минеральные — это

Некоторые едкие пигменты со временем разрушали бумагу, поэтому даже хранившиеся в хороших условиях миниатюры были ими испорчены.

Кисть

Согласно Садик Беку, автору трактата «Канон изображений», написанного в конце XVI века, самым подходящим для кисти был мех хвоста белки. Длинная шерсть персидской кошки также пользовалась успехом у художников. Рассортировав шерсть по длине, художник брал волоски только одинаковой длины, перевязывал их нитью, и протаскивал сквозь ствол птичьего пера, вытянув из узкого конца. Кисти были очень разнообразными: от толстых до тончайших.

Персидская живопись носила традиционный характер, поэтому в ней часто использовались трафареты. Для этого брался какой-либо признанный образец миниатюры, из которого изготавливался трафарет: контуры рисунка прокалывались иглой, после чего он накладывался на чистый лист, художник брал мешочек с измельчённым углём и тряс его над трафаретом. Таким образом, контуры переносились на новый лист. Потом мастер обводил их кистью и раскрашивал. Перед раскраской обязательно накладывалась подгрунтовка, сквозь которую контуры были едва видны.

В крупных (шахского уровня)

Тематика живописи в известной степени была обусловлена персидской изобразительной традицией предшествующих веков. Это касается в первую очередь столь любимых в Иране во все времена изображений охотничьих сцен, которые известны со времён Ахеменидов. Примеры доисламской иранской живописи, дошедшие до наших дней, очень редки. В основном это произведения созданные на восточных окраинах персидского мира — редчайшая живопись по дереву, и стенные росписи из Пенджикента. Самая ранняя персидская иллюстрированная книга — астрономический трактат Абд ар-Рахмана ас-Суфи, переписанный в 1009-10 годах (Бодлеянская библиотека, Оксфорд), однако его иллюстрации, изображающие созвездия, имеют пояснительное значение и являются скорее подцвеченными рисунками, чем миниатюрами.

Единственным созданным до монгольского завоевания иллюстрированным полноценными миниатюрами персидским манускриптом является «Варка и Гольшах», который датируется серединой XIII века. Эта рукопись любовного романа, написанного Айюки (XI век), украшенная семьдесят одной миниатюрой, хранится в музее Топкапы Сарай, в Стамбуле. Манускрипт является единственным примером исконно персидской художественной традиции, продолжавшейся и далее, несмотря на мощное китайское влияние, которому она подверглась во время правления монголов. С XIII века начинается то, что можно считать преемственностью художественных приёмов и принципов, а это позволяет говорить о персидской живописи как об устойчивом многовековом феномене, пустившем корни в нескольких азиатских регионах и имеющем несколько стилистических ответвлений.

Традиционно персидская живопись, как и всё исламское искусство, делится на периоды, соответствующие правлению той или иной династии.

XIV век. Ильханы

Монгольское завоевание в

Первые десятилетия правления монголов отличались дикостью и грабительством, население облагалось непомерными налогами, и к 1295 году, когда к власти в Иране пришёл Газан-хан, иранская экономика лежала в руинах. Приняв ислам ещё до вступления на трон, Газан-хан провёл правительственную реформу и приложил усилия для возрождения страны. Было отрегулировано налогообложение, улучшена почтовая система, налажена государственная чеканка монеты, стандартизирована система мер и весов, и восстановлена безопасность на дорогах. К своей кончине в 1304 году Газан-хан смог обуздать самые разрушительные тенденции. Его одарённый визирь Рашид ад-Дин, который был инициатором этих реформ, оставался на службе и после смерти хана. Этот министр был покровителем наук и искусств, содержал большую библиотеку и мастерскую по производству манускриптов. Газан-хану наследовал Олджейту (1304—1316). По всей вероятности он, как мог, поддерживал, но недостаточно укреплял государственную систему. Пришедший к власти после его смерти одиннадцатилетний Абу Саид в силу малолетства не мог остановить борьбу за власть между своими вельможами.

В результате этих беспорядков Рашид ад-Дин был казнён, а его библиотека разграблена. До 1327 года, когда Абу Саид взял на себя всю полноту власти, в Иране борьбу за гегемонию продолжали два клана монгольской знати —

Судя по всему, монголы привезли с собой в Иран китайских художников, поскольку китайское влияние в персидской живописи этого периода особенно заметно по типажу лиц и одежды, а также интересу к пространству, в отличие от плоскостной, декоративной концепции миниатюр манускрипта «Варка и Гольшах». Китайская живопись к XIII веку прошла почти тысячелетний путь развития, наработав за эти века множество разных художественных приёмов. Ранние произведения ильханской миниатюры очень эклектичны, в них видны заимствования из китайской и арабской живописи, свободно объединённые в рамках одного проекта. Одним из самых ранних ильханских манускриптов является «Манафи аль Хайаван» («Бестиарий») Ибн Бахтишу, созданный в 1297 или 1299 году в Мараге. Это перевод трактата с арабского языка на персидский, выполненный по повелению Газан-хана. В нём 94 иллюстрации, в которых соединены элементы арабской книжной миниатюры XIII века, мотивов персидской керамики, и новейших веяний китайской живописи. Например, деревья изображены в характерной южно-сунской манере — с помощью экспрессионистических мазков и размывов туши.

Кроме ханской китабхане, в XIV веке в Иране существовали мастерские, выпускавшие манускрипты для менее взыскательной публики. Такие мастерские были почти во всех крупных городах Ильханата. Сегодня известны, по меньшей мере, три разных списка «Шахнаме», которые приписывают то мастерским Шираза, то мастерским Тебриза, и датируют с 1300 по 1340 годы. Они небольшого формата, в них не применяется золото, а манера живописи грубовата. Однако художники там достаточно свободны, чтобы выносить иллюстрации на поля страницы. Это самые ранние известные сегодня иллюстрированные списки «Шахнаме».

Крупнейшими творениями ильханских художников являются два манускрипта — «

«

«Шахнаме» Демотта (манускрипт назван так по имени торговца, который его расшил и распродал листы по отдельности) — это великолепно проиллюстрированное произведение Фирдоуси, длительное время вызывающее споры в учёной среде в отношении своей датировки. Большинство считает, что манускрипт был создан в конце правления Абу Саида, то есть в 1330-х годах. Миниатюрам присуща эклектичность, но вместе с тем высокое художественное мастерство и эмоциональная насыщенность. Последнее особенно проявляется в трагических сценах, которых достаточно много в бессмертном творении Фирдоуси. Отдельные листы книги хранятся в нескольких музеях и частных собраниях.

От времён Ильханата дошли первые имена персидских художников. Дуст Мухаммад, учёный, каллиграф и художник XVI века, в своём трактате от 1544—1545 годов сообщает о мастере Ахмаде Мусе, который «снял завесу с лица изображения» и создал «изображение, которое теперь в употреблении». Его учениками автор трактата называет Даулат Яра и Шамс ад-Дина. Монгольский период был очень важным для становления персидской классической живописи. Смешение персидских, китайских, арабских и византийских элементов, несмотря на явно эклектичные результаты, проложило путь к более тонкому живописному синтезу, последовавшему в конце XIV века.

-

Оплакивание Искандера. Миниатюра. «Шахнаме Демотта», 1328—1336 гг. Галерея Фрир, Вашингтон

-

Рождение пророка Мухаммеда. Миниатюра. «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина. 1314. Эдинбург, Библиотека университета

-

Бахрам Гур, убивший волка. Миниатюра. «Шахнаме Демотта» 1328-1336 годы. Кембридж, Музей Фогга

Инджуиды

В иранской истории довольно часто бывало так, что простой провинциальный губернатор, назначенный султаном, прибирал к рукам всю региональную власть, и становился основателем местной, полуавтономной династии. Инджуиды были как раз такой династией, правившей в Фарсе (юго-запад Ирана) с 1303 по 1357 год. Центром этого региона был город Шираз, где существовала мастерская по производству манускриптов.

От правления инджуидов до наших дней дошли две иллюстрации из утраченной рукописи «

Музаффариды

Музаффариды были династией, основавшей своё недолговечное царство на развалинах Ильханата. В 1350-х годах они смели́ инджуидов, захватив Шираз, затем взяли и ограбили, но не смогли удержать Тебриз. В 1393 году Тимур положил конец их правлению.

Самые ранние музаффаридские миниатюры относятся к 1370-м годам, поэтому более ранние этапы развития (1340—1350-е) остаются неизвестными. В них видно сильное влияние живописи джалаиридов — ведущей школы, процветавшей в это время в Багдаде. В этот период происходят важные перемены в организации пространства миниатюры и изменение масштабных соотношений фигур с фоном. В обиход входят лирико-поэтическое прочтение сюжетов, склонность к изяществу и утончённости образов.

Основным центром по производству рукописей при музаффаридах был Шираз. Новый музаффаридский стиль можно видеть уже в рукописи «Шахнаме», созданной в 1371 году (Стамбул, Топкапы-сарай). Главной его особенностью является ярко выраженная декоративность, присущая всем двенадцати иллюстрациям манускрипта. Например, на миниатюре «Бахрам Гур убивает дракона», изображена не столько реалистическая ярость схватки, сколько декоративный узор — арабеска, которую представляет собой тело дракона. Он уже не борется и не извергает пламя, а его тело для усиления декоративного эффекта имеет синий цвет. Этот новый ширазский стиль продолжался по меньшей мере до конца XIV века, о чём можно судить по ещё одной копии «Шахнаме» Фирдоуси от 1393-4 гг.

Джалаириды

Художники в неспокойные времена, судя по всему, переходили от одного правителя к другому. Дуст Мухаммад в 1544 году сообщает, что художник Ахмад Муса служил в мастерской последнего ильхана Абу Саида, а его ученик Шамс ад-Дин обучался мастерству уже во время правления джалаирского султана Увайса I.

От периода 1336—1356 годов дошли лишь считанные произведения. Небольшое число разрозненных миниатюр, вырезанных из книг, которые можно датировать 1360-70 годами, попало в альбомы, хранящиеся в Стамбуле и Берлине. Несмотря на сильное влияние ильханской художественной идиомы в них видны серьёзные перемены. К середине 1370-х годов, когда умер Увайс I, канон персидской миниатюры на два будущих столетия практически сложился: художники нашли необходимый баланс между абстракцией и натурализмом, цветом и линией, человеком и природой, наилучшим образом отображающий иранский дух.

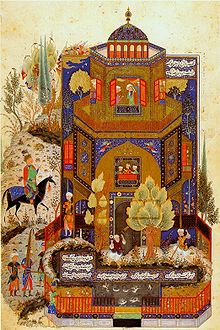

Следующая рукопись — это «Три поэмы» Хаджу Кермани, (1396 год), все девять миниатюр которой представляют собой огромный скачок в развитии персидской живописи. Лирическое осмысление текста достигает в них необычайной высоты. Это можно видеть на примере миниатюры «Принцесса Хумаюн подглядывает за Хумаем у ворот», в которой цветущий сад и украшенная изразцами башня символизируют красоту и цветение юности, ожидающей своего возлюбленного принцессы. Хотя символизм в персидской живописи практически никогда не становился столь специфическим, как в итальянской и фламандской живописи XIV века, несомненно, что в данном случае природа и архитектура были призваны расширить смысл происходящего. Кроме того, в этом манускрипте встречается первая в истории персидской живописи подписанная миниатюра, поэтому известно имя автора — Джунейд (которого Дуст Мухаммад называет учеником Шамс ад-Дина). Это означает, что престиж профессии художника к тому времени достиг такого уровня, что стало возможным или необходимым оставлять своё имя.

От времени правления Ахмада Джалаира дошли ещё две рукописи, научный трактат по космологии (1388 год), и более поздняя версия «

Вклад джалаиридских художников в персидскую живопись огромен. Под патронажем султана Ахмада художники работали в разных техниках и создали множество архетипических композиционных схем, которыми пользовались пять следующих поколений художников. Они достигли того уровня изящества и колористической гармонии, которые будут характерны для лучших произведений персидской миниатюры в будущих столетиях.

Живопись Тимуридов. XV век

Ранняя тимуридская живопись

Через 150 лет после нашествия монголов, с северо-востока в Иран ворвалась армия Тимура. К 1400 году он захватил весь Иран, Ирак, часть Малой Азии, Индию вплоть до Дели, и продвинулся в степи России. Тимур до старости не утратил страсть к войне — он умер во время похода в Китай. Он захватывал силой города вывозя оттуда ремесленников и художников. Последних Тимур увозил с собой в Самарканд, где они включались в грандиозные строительные проекты, призванные утвердить его мощь и власть. Исторические источники сообщают, что стены тимуридских дворцов и беседок были расписаны портретами Тимура, членов его семьи, любимых жён из гарема, а также изображениями победоносных баталий, однако ни одна роспись не сохранилась. Также от времён правления Тимура не дошло ни одной иллюстрированной рукописи — он их по всей вероятности не заказывал.

Своих сыновей и внуков он назначал губернаторами. Наследником объявил внука

Губернатором в Фарсе (юго-запад Ирана) служил племянник Шахруха Искандер Султан. Будучи по натуре бунтовщиком, он поднял против Шахруха мятеж, за что был в 1414 году ослеплён, а затем в 1415 году казнён. Однако до своего ареста Искандер Султан содержал в Ширазе китабхане, из стен которой вышло несколько замечательных манускриптов, датируемых 1410-ми годами. В эти годы Искандар Султан заказал две поэтические антологии (1410 и 1411 годы), книгу гороскопов (1410—1411), и трактат по астрономии (1410—1411). Своими рисунками на полях поэтические антологии напоминают «Диван» (сборник стихов) Ахмада Джалаира. Близки джалаиридской живописи и особенности миниатюр: удлинённые фигуры и лирическое изображение природы. Разноцветные горы, напоминающие кораллы, предвосхищают в них блестящую тимуридскую миниатюру 1430-40х годов.

После ареста Искандара Султана, часть художников и каллиграфов его мастерской Шахрух перевёл в Герат. Губернаторствовать в Ширазе он посадил своего сына Ибрагима. Другого сына, Байсонкура, направил в 1420 году отвоёвывать Тебриз у туркменского племенного объединения Кара-Коюнлу, откуда Байсонкур вернулся в Герат, привезя с собой тебризских художников, среди которых вероятно были те, что творили ещё для Ахмада Джалаира. Оба сына Шахруха были образованными людьми, и с их деятельностью связан расцвет тимуридской миниатюры в первой половине XV века. В Берлинском Музее исламского искусства хранится поэтическая «Антология» (1420 г.), с надписью-посвящением от Ибрагима Султана своему брату Байсонкуру, миниатюры которой, правда, неоднородны по качеству. Другая рукопись, «Хамсе» Низами от 1435—1436 гг., демонстрирует пик художественного стиля, связанного с именем Ибрагима Султана. Кроме выдающихся произведений ширазские мастера в это время выпускали и менее качественную продукцию, предназначенную не для двора, которую обычно именуют «коммерческой».

Самая роскошная

После смерти Байсонкура его мастерская не исчезла, хотя, возможно, некоторые художники уехали в Фарс, Азербайджан, или даже в Индию. 1436 годом датируется книга «Мираджнаме» (история мистических путешествий пророка Мухаммеда), выпущенная мастерской в Герате. В ней 61 миниатюра, а текст написан на арабском и уйгурском языках. В 1450 году в гератской мастерской был создан ещё один список «Шахнаме» для третьего сына Шахруха, Мухаммеда Джуки. Его миниатюры близки по манере к произведениям созданным в 1430-х годах для Байсонкура.

В первой половине XV века особняком стоит творчество художника, известного как Мухаммад Сиях Калам (Мухаммед — Чёрный Калам), который в своих рисунках изображал дервишей, шаманов, демонов и кочевников — тематика, выпадающая из традиционного русла персидской живописи. И по сюжетам и по манере этот художник был ближе среднеазиатской и китайской традиции, чем персидской. Большинство его рисунков хранится в Стамбуле, в Топкапы Сарай. Китайское влияние на тимуридское искусство первой половины века было всепроникающим, особенно в части заимствования орнаментов, которыми украшали буквально все предметы. Тимуридское царство связывала с Китаем интенсивная торговля, и товары с бесконечно изобретательными орнаментами в изобилии поступали на местные рынки. Привозилась и китайская живопись на шёлке, особенно в популярном жанре «цветы-птицы»; некоторые персидские художники копировали эти произведения.

-

Искандер посещает мудреца-отшельника. «Диван» Искандера Султана. 1410-1411 годы. Британская библиотека, Лондон

-

Лев, напавший на буйвола. «Калила и Димна» Герат, 1429 г. Топкапы Сарай, Стамбул

-

Китайские мудрецы преподносят книги хану Олджейту. «Маджма ат-Таварих», 1425-1430 годы. Лондон, Британский музей.

-

Пророк Мухаммед посещает ад. «Мираджнаме»,Герат, 1436 г, Национальная библиотека, Париж

-

Мухаммад Сиях Калам. Пляска демонов. XV в. Топкапы Сарай, Стамбул

Живопись Ирана и поздних тимуридов

После смерти Шахруха, случившейся в 1447 году, среди тимуридских принцев вновь разгорелась междоусобица. Сын Шахруха

В столь тревожные времена художники переходили от одного правителя к другому. Герат, который во время правления Байсонкура был художественной «

Тем временем в тимуридском Герате начался новый расцвет живописи, который связан с восшествием на трон в 1470 году Хусейна Байкара. Он удерживал власть в течение 36 лет. Время его правления нельзя назвать безмятежным — на западе постоянно беспокоили туркмены, тимуридские принцы-соперники устраивали мятежи, а на востоке набирала силу новая угроза — узбеки, однако Хусейн был достаточно мудр, чтобы справляться со всеми опасностями. При своём дворе в Герате он собрал блестящих поэтов, художников и мудрецов. В качестве визиря у него служил поэт Навои, образованнейший человек своей эпохи. При дворе также работали поэт Джами и целая плеяда прекрасных художников, среди которых в первую очередь следует упомянуть Бехзада. На царских приёмах был разработан сложный церемониал: там не только сидели в соответствии с чином, но и были обязаны соблюдать строгие правила этикета при обсуждении тонкостей поэзии, музыки или изобразительного искусства. Композиционная упорядоченность гератских миниатюр времён Хусейна Байкара в какой-то мере отражает дух этих придворных установлений.

Самый ранний манускрипт, имеющий отношение к султану Хусейну Байкара, это «Зафарнаме», произведение, написанное Шир Али в 1467—1468 годах, ещё до того, как Хусейн захватил гератский трон. Книга посвящена прославлению завоевательных походов Тимура, и должна была утвердить права Хусейна как наследника и продолжателя дела Тимура. Завершение работ над ней датируют примерно 1480 годом, а автором миниатюр считают Кемаледдина Бехзада (ок. 1450 — 1536/37), выдающегося художника, который попал в китабхане султана благодаря покровительству Навои. Ряд специалистов оспаривает мнение, что все миниатюры рукописи были созданы Бехзадом, однако, например, в миниатюре «Строительство мечети в Самарканде» авторство Бехзада несомненно, поскольку она отражает типичный для него интерес к повседневной деятельности людей, разнообразию поз и типажей, композиционному совершенству и внесению в сюжет толики юмора. Участие Бехзада в иллюстрировании семи книжных проектов считается сегодня установленным фактом, и большинство этих работ приходится на период 1480—90-х годов.

1488 годом датируется другая рукопись, вышедшая из стен мастерской Хусейна, «Бустан» Саади. В миниатюрах этого манускрипта стиль Бехзада выражен в наилучшем виде: великолепная, тщательно модулированная цветовая гамма, человеческим фигурам свойственна живость в движении, кроме того, многим из них, вне сомнения, придано портретное сходство с прототипами. Четыре миниатюры имеют подписи Бехзада, а лучшей из них является та, что изображает сцену «Искушения Юсуфа». Юсуф — это библейский Иосиф, а пытавшаяся его соблазнить Зулейха — жена библейского Потифара. Библейская история в данном случае была переиначена поэтом Джами, написавшим мистическую поэму «Юсуф и Зулейха», в которой описывается, как Зулейха построила дворец с семью роскошными залами, на стенах которых были изображены эротические картины с участием Юсуфа и Зулейхи, однако Юсуф убежал от соблазнительницы Зулейхи через все семь дверей дворца. У Джами Юсуф и Зулейха впоследствии женятся, правда, конец у поэмы все равно печальный. Манускрипт хранится в Национальной библиотеке Каира.

К самым блестящим рукописям, вышедшим из стен китабхане султана Хусейна, следует отнести «Хамсе» Низами, заказ на изготовление которой был сделан тимуридским принцем

-

Шейхи. Фархад переносит Ширин на своих плечах. «Хамсе» Низами. Тебриз. Туркменский стиль. 1480-е годы. Топкапы Сарай, Стамбул

-

Бехзад. Искушение Юсуфа. «Бустан» Саади. Герат, 1488 г. Каир, Национальная библиотека

-

Фарибурз, представший перед Кей-Хосровом. «Большеголовый Шахнаме», Туркмены, Гилян.1494 г. Британский музей, Лондон

-

Абд аль-Раззак. Мирадж: Пророк Мухаммед пролетает над Каабой. «Хамсе» Низами. Герат, 1494—95 годы. Британская библиотека, Лондон

Шейбаниды и Бухарская школа

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

Кочевые узбеки во главе с

Во время правления просвещённого

Настоящий расцвет произошёл после того, как очередную партию гератских художников в 1507 году в

Этот новый бухарский стиль был продолжен другими художниками, в частности учеником Махмуда Музаххиба Абдуллой, работавшим в Бухаре по меньшей мере до 1575 года. К этому периоду относится участие Махмуда Музаххиба в создании манускрипта «Тухфат аль Ахрар» («Дар благородным») Джами с посвящением правившему в Бухаре султану Абдулазиз-хану и датой — 1547/8 год. Кроме того, он создал портрет Алишера Навои, где тот стоит, опершись о посох (источники утверждают, что это копия с работы Бехзада). Султан Абдулазиз продолжил культурную традицию патронажа над художественной мастерской, однако после его смерти в 1550 году производство иллюстрированных рукописей постепенно сокращалось.

Традиция иллюстрирования рукописей в Средней Азии продолжалась в

В XVIII веке качество бухарской миниатюры опустилось до уровня обычной коммерческой продукции, обильно производившейся по соседству, в мастерских Кашмира в XVIII и XIX веках.

Живопись Сефевидов

Новое возвышение персидского государства, и новый подъём персидской культуры связаны с воцарением династии Сефевидов (1501—1736). Основатель династии шах Исмаил I возводил свою родословную к шейху Сефи ад-Дину, основателю суфийского ордена в Ардебиле, ставшего к середине XV века богатым и влиятельным. Военные походы Исмаила были победоносными: c 1501 по 1508 год он разгромил туркменов Ак-Коюнлу, захватив все их владения, а также отвоевал западную Персию, и часть восточной Анатолии. Затем он одолел ненавистного Шейбани-хана. Но далее он совершил ошибку, поддержав восстание кызылбашей (1512 год) против турецкого султана Баязида. Сын и наследник Баязида, Селим I, расправился с восстанием, и наказал сефевидов — с большой и хорошо вооружённой армией он вторгся в Азербайджан, и в 1514 году в битве на Чалдыранской равнине под Тебризом разгромил армию Исмаила, продемонстрировав полное техническое превосходство: турки, в отличие от персов, были оснащены огнестрельным оружием. Османы разграбили Тебриз, и увезли часть художников, а до того непобедимый Исмаил более никогда не участвовал в сражениях, хотя и продолжал поддерживать кызылбашей.

С именем Исмаила I связывают процветание в персидской живописи так называемого «туркменского стиля», который отличали пышность фантастической природы и перенасыщенность миниатюр разными деталями. Лучший представитель этой манеры, художник Султан Мухаммед, совершенствовал своё искусство именно при шахе Исмаиле. Господствовавший стиль можно видеть в трёх лучших манускриптах периода правления шаха Исмаила I — это «Хамсе» Низами, который был начат ещё во времена Байсонкура, но затем, побывав в собственности нескольких туркменских принцев, попал в руки одного из эмиров Исмаила, Наджм ад-Дина Масуда Заргара Рашти, который заказал к нему несколько миниатюр (1504-5гг); «Дастан-и Джамал у Джалал» (История Джамала и Джалал) Мухаммада Асафи, переписка текста которого была завершена в 1502—1503 годах в Герате, а 35 миниатюр добавлены с 1503 по 1505 год (но ни одной в гератском, бехзадовском стиле); и «Шахнаме» Фирдоуси, переписанное для шаха Исмаила, от которого известны только 4 миниатюры, причём три из них утеряны, а четвёртая, «Спящий Рустам», хранится ныне Британском музее, и приписывается Султану Мухаммеду.

Настоящий расцвет живописи наступил во время правления наследника Исмаила, шаха

К середине 1540-х годов шах Тахмасп по каким-то причинам потерял интерес к живописи и каллиграфии. В это время могольский император-неудачник Хумаюн нашёл убежище при его дворе в Тебризе, и был очарован художниками местной китабхане. При отбытии в 1544 году в Кабул он пригласил в свою свиту Мир Мусаввира, Мир Сеида Али, и Абд ас Самада которые позднее уехали к нему, и положили начало замечательной могольской живописной школе. Десятью годами раньше шах Тахмасп вряд ли расстался бы с ними так легко.

Правление Тахмаспа было далеко не спокойным. С 1524 по 1537 год его армии пришлось отразить несколько узбекских нашествий. В 1535 году османы отняли у сефевидов

Особая живописная школа процветала в это время в Ширазе. Её художники творили в разных стилях, усваивая любые нововведения; в 1560—1570-х годах там ощущалось столичное влияние Казвина.

В 1576 году Тахмасп I скончался. Это стало причиной периода нестабильности в государстве. Его наследник, шах Исмаил II (1576—1577), был вторым сыном Тахмаспа, просидевшим до того почти 20 лет в тюрьме за неповиновение отцу. Пока он по очереди убивал и ослеплял своих пятерых братьев, кызылбаши поддерживали его, но после того как Исмаил перешёл к казням высших офицеров, подсунули ему отравленный опиум. Исмаилу наследовал полуслепой старший сын Тахмаспа Мухаммад Худабенде (ок. 1577 — 1588), который проводил жизнь в гареме, был безразличен к делам в государстве, так что почти всем в царстве заправляла его жена, пока не была задушена в результате заговора эмиров. В стране царили межплеменные распри и междоусобицы; оживились внешние враги. Всё кончилось тем, что Мухаммад отрёкся от трона в пользу своего сына, принца Аббаса.

Несмотря на свой мрачный нрав, Исмаил II продолжил патронаж китабхане. К краткому периоду его правления относится список «Шахнаме» (1576—1577), незаконченный, и ныне разобранный на отдельные листы. Качество его миниатюр ниже, чем в «Шахнаме» Тахмаспа I. Композиции упрощены, тона ближе к пастельным. В проекте приняли участие некоторые бывшие художники Тахмаспа и Ибрагима Мирзы, в частности Али Асгар, отец будущей знаменитости Ризы-йи-Аббаси. Смерть Исмаила II в 1577 году нанесла удар по производству шахских манускриптов: наследовавший ему Мухаммад Худабенде был полуслеп, и в силу этого совершенно равнодушен к книжной миниатюре. За десятилетие правления этого шаха художники казвинской китабхане разъехались кто куда — часть в Индию и османскую Турцию, другие, как Хабибулла, Мухаммади, Али Асгар, Шейх Мухаммад и Садик Бек в Герат и Мешхед. При отсутствии крупных заказов художники в коммерческих целях всё больше рисовали на отдельных листах. Благодаря этому возникали новые художественные сюжеты, вроде сельских пастухов со стадом, придворных на пикнике, или музыкальных представлений на открытом воздухе, которые изображал Мухаммади. Рисунками активно занимались Шейх Мухаммад и Садик Бек, которому приписывается изобретение некоторых новшеств в искусстве рисования. Этот процесс способствовал созданию в Персии свободного художественного рынка, который в дальнейшем разрастался во всё большей мере.

Воцарение Аббаса I (1587—1629) спасло страну от полного развала. Молодой, энергичный шах с удивительной последовательностью и методичностью устранял на своём пути всё, что мешало его полновластию и процветанию государства. Его сорокалетнее правление считается «золотым веком» в иранской истории. Первоначально не всегда успешный во внешних делах, он много усилий приложил для наведения внутреннего порядка и развития экономики, и только после накопления сил в начале XVII века отвоевал все земли, утраченные его отцом в войнах с османами. Своей столицей он сделал Исфахан, украсив его новыми роскошными зданиями.

В 1590-х годах портреты на отдельных листах, выполненные краской или в виде одноцветного рисунка, были по-прежнему в моде. Набор типажей стал более разнообразным, кроме придворных появились изображения шейхов и дервишей, людей за работой, и даже наложниц. С ростом благосостояния появился новый класс щёголей — модно одетых, праздно выглядящих молодых людей, чьи портреты были чем-то вроде современных «юношей с обложки», и собирались коллекционерами в альбомы-муракка. В это время продолжали работать Мухаммади и Садик Бек, однако более всех своим новаторством выделялся сын Али Асгара, молодой Риза-йи-Аббаси, который изобретал как новые сюжеты, так и новые способы их отображения. Его новинки тут же становились образцом для других художников, которые копировали их на свой манер. Риза принимал участие в иллюстрировании манускриптов, но больше всего прославился своими рисунками на отдельных листах. Его творчество охватывает большой период — с конца 1580-х годов до 1635 года, и за это время он сменил несколько манер изображения.

-

Султан Мухаммед. Спящий Рустам. «Шахнаме» 1515—1522. Британский музей, Лондон

-

Султан Мухаммед. Тиран Заххак, закованный в цепи Фариданом. «Шахнаме Тахмаспа» 1525—1535 годы. Коллекция Садруддина Ага Хана, Женева

-

Султан Мухаммед. Султан Санджар и старуха. «Хамсе» Низами. 1539-1543 годы. Британская библиотека, Лондон.

-

Мирза Али. Царь, ставший учеником мудреца-отшельника. «Хафт Ауранг» (Семь престолов) Джами. 1556—65 годы. Галерея Фрир, Вашингтон

-

Рустам, убивающий белого дива. «Шахнаме» Исмаила II. Казвин. 1576—1577 годы. Британский музей, Лондон.

-

Нападение на женщину. «Силсилат аль-Заххаб» (Золотая цепь) Джами. Казвин, 1587 год.Государственный Эрмитаж(СПб.)

-

Мухаммад Джафар. Музыкант с рубабом. Около 1590 года. Британский музей, Лондон

В начале XVII века в Иран приезжало всё больше европейцев, которые привозили с собой европейскую изобразительную продукцию — гравюры, иллюстрированные печатные книги, которые они продавали, или дарили своим персидским знакомым. Проникновение европейской художественной традиции в персидское искусство происходило несколькими путями. Шах Аббас I искал в Европе не только союзников против Османской империи, но и партнёров по торговле. Военный союз с Европой так и не состоялся, но английская и голландская Ост-индская компания основали в Иране текстильные предприятия, а европейцев — купцов, послов, священников, мастеровых можно было встретить уже не только в столице. Шах Аббас переселил в Персию огромное количество грузин, черкесов и армян. Армянам, таланты которых Аббас использовал для развития торговли шёлком, он предоставил в Исфахане целый квартал —

Персидские вариации на тему гравюры Маркантонио Раймонди.

-

«Спящая Ариадна», II в. н.э., Ватиканские музеи

-

Маркантонио Раймонди. Клеопатра. Рим. 1520-1525гг. Британский музей, Лондон.

-

Риза-йи-Аббаси. Спящая женщина. Казвин. 1595 г. Собрание Саклера, Гарвард.

-

Мир Афзал Туни. Дама, наблюдающая за собакой, лакающей вино. ок.1640г. Британский музей, Лондон.

Несмотря на то, что Риза-йи-Аббаси использовал для своих нужд некоторые сюжеты европейской гравюры, своей манерой он оставался верен персидской традиции — не использовал правила перспективы, не передавал светотень. В 1640-е годы ситуация начала меняться, и его последователи всё больше экспериментировали с европейскими приёмами и сюжетами, однако до XIX века персидские художники сохраняли верность национальной традиции, и брали из европейского искусства только то, что разнообразило, но не уничтожало эту традицию.

В январе 1629 года от дизентерии скончался Шах Аббас I. Ему наследовал его внук Сефи I (1629—1642), поскольку из четырёх сыновей Аббаса ни один не выжил: старшего Сафи-мирзу Аббас казнил, двое других были ослеплены, а четвёртый умер. Шах Сафи I провёл на троне 13 лет, и скончался в 1642 году от пьянства; на протяжении царствования его кровожадный нрав и дурные действия удавалось смягчать разумными действиями его главного министра. Ему наследовал Аббас II (1642—1666), правление которого было довольно мирным и плодотворным. С восшествием на трон шаха Солеймана I (1666—1694) упадок сефевидской династии стал более отчётливым. Его нежелание заниматься государственными делами привело к развалу в экономике. Шах месяцами пропадал в гареме, где сложилось нечто вроде теневого правительства из евнухов и наложниц, пренебрежительно относившихся к обществу. Военная и административная системы страны были парализованы.

Между 1630 и 1722 годами персидские художники находились под влиянием двух основных факторов: произведений Ризы-йи-Аббаси и европейского искусства. Существовал, правда, ещё один источник влияния — могольская живопись, которая сказалась на творчестве Шейха Аббаси, его сыновей Али-Наки и Мухаммада-Таки, а также художников их круга, которые в своих работах использовали индийские мотивы и персонажи.

Влияние творчества Ризы-йи-Аббаси на художников XVII века было определяющим. Например, Мир Афзал Туни (Афзал ал-Хусейни) в свой ранний период создавал работы на отдельных листах столь проникнутые духом учителя, что одно время их путали с поздними произведениями Ризы. В 1642—1651 годах этот художник участвовал в иллюстрировании версии «Шахнаме», заказанной одним чиновником для подношения шаху Аббасу II. Примерно в это же время группа других художников работала над «Шахнаме» для мавзолея имама Резы в Мешхеде; рукопись была завершена в 1648 году. Одним из этих мастеров был Мухаммад Юсуф, прославившийся портретами, выполненными на отдельных листах, другим, художник Мухаммад Касим, который, работая в манере Ризы, не копировал его произведения рабски, но создавал вполне самостоятельные вариации. В этот же период работал сын Ризы-йи-Аббаси, Мухаммад Шафи Аббаси, который посвятил себя изображению цветов и птиц, создавая персидскую разновидность старого китайского жанра, с примесью европейского влияния. Превосходные женские портреты, а также портреты элегантных молодых людей и шейхов-отшельников создавал работавший во второй половине XVII века художник Мухаммад Али. Однако центральной фигурой в персидской живописи второй половины века был Муин Мусаввир, самый известный из учеников Ризы, проживший долгую и плодотворную жизнь. Муин проявил себя в самых разных жанрах, от иллюстрирования рукописей (с 1630 по 1667 год он участвовал, по меньшей мере, в шести проектах «Шахнаме») до произведений на отдельных листах, среди которых выделяются лёгкие рисунки-наброски с необычайно свободным владением линией. Следует упомянуть имя ещё одного мастера, художника Джани, оставившего рисунки, в которых видно нарастающее европейское влияние — фигуры персонажей его рисунков снабжены светотеневой моделировкой, кроме того, от них всегда падают тени, что совершенно нетипично для персидской живописи. Художник именовал себя «фаранги саз», то есть художником европейского стиля; к услугам таких мастеров прибегали многочисленные европейские посетители Персии для увековеченья своих впечатлений, поскольку фотографии в то время не было.

Крупным памятником сефевидской живописи середины XVII века является построенный шахом Аббасом II в 1647 году в

После смерти Солеймана I в 1694 году, трон перешёл к его сыну Султану Хусейну, который, похоже, был ещё более слабовольным, чем его отец. Он позволил классу духовенства, улама, приобрести огромное влияние, что привело к религиозной нетерпимости, дискриминации и карательным мерам против христиан, иудеев, мусульман-суннитов, и суфиев. В 1720 году восстания и бунты разрушили большую часть границ государства, что привело в 1722 году к вторжению афганцев во главе с Махмудом Гильзаи, которые разбили персов под Исфаханом, и после семимесячной осады взяли столицу. Султан Хусейн лично передал свою корону в руки Махмуду Гильзаи, что, впрочем, не уберегло его от казни. Династия сефевидов перестала существовать. Своеобразной эпитафией этим событиям может послужить рисунок Мухаммада Али, сына художника Мухаммада Замана, «Раздача новогодних подарков шахом Султаном Хусейном» (1721 год, Британский музей), в котором автору, несмотря на банальность изображённой парадной сцены, каким-то образом удалось передать сумрачную атмосферу заката династии сефевидов.

Живопись эпохи Сефевидов за два века прошла путь от великолепного синтеза стилей всех основных художественных центров Персии — Герата, Тебриза, Шираза, через творческий бунт Ризы-йи-Аббаси, вышедшего за рамки персидской традиции, до всё большего влияния европейской манеры, которое в последующие века только усиливалось.

Афшары, Зенды, и Каджары. XVIII—XIX века

После отречения Султана Хусейна страна на четверть века впала в хаос. Афганцы Махмуда Гильзаи не смогли ни захватить всю территорию Ирана, ни уничтожить весь сефевидский дом. В оставшихся свободными районах шахом провозгласил себя сефевидский принц, принявший имя Тахмаспа II. Однако он был лишь ширмой, за которой действовал хитрый и расчётливый глава одного из кызылбашских племён Надир Хан Афшар. В 1729 году он расправился с афганцами, и совершил несколько завоевательных походов, из коих самым известным было разграбление Дели в 1739 году, в результате которого Надир Шах увёз знаменитый «Павлиний трон» могольских императоров. Несмотря на то, что Надир Шах имел репутацию освободителя от афганского и турецкого завоевания, делами в стране он занимался из рук вон плохо. В 1747 году он был убит, и страна впала в ещё больший хаос.

По сведениям европейских и русских путешественников, Надир Шах, следуя традиции, приказал украсить стены построенных для него дворцов в

Пять лет спустя после смерти Надир Шаха, другой племенной лидер из западной Персии,

Благодатное время правления Карим Хана традиционно сравнивают с периодом правления шаха Аббаса I. Было построено множество дворцов в новой столице, Ширазе, стены которых покрывали не только изображения парадных приёмов и битв, но и такие сюжеты, как «Жертвоприношение Ибрахима (Авраама)» или «Муса (Моисей), пасущий овец». Преобладающей техникой была живопись маслом по холсту. Популярными сюжетами были изображения принцев, музицирующих или танцующих красавиц. Картины часто имели верх в форме арки, вероятно для того, чтобы создавать иллюзию открытого окна. Живописная продукция была разного качества, лучшие работы украшали богатые дома, худшие были предназначены для трактиров и кофеен. При Карим Хане в живопись вернулись все старые сюжеты — красавицы, красавцы, любовные сцены и т. д. Некоторые художники по-прежнему работали в жанре «цветы и птицы» в той версии, которую ввёл Мухаммад Шафи Аббаси. Развивалась лаковая живопись. Однако в этот период сильно возросло производство низкокачественного художественного товара. В больших количествах производились низкосортные копии-подражания старинных миниатюр; эта базарная продукция предназначалась для неразборчивых европейцев и небогатых персов.

В

С приходом этого нового правящего дома стиль персидской живописи существенно изменился. По имени правящей династии он получил название «каджарского», хотя полного совпадения между годами правления Каджаров (они оставались у власти до 1925 года) и временем существования каджарского стиля нет: он сформировался в конце XVIII века, и существовал до середины XIX в. Каджарский стиль, сложившийся в Тегеране при дворе Фатх Али Шаха, был чисто придворным по духу, эклектичным по своей сути, с сильной архаизирующей тенденцией. Правлению Фатх Али Шаха был присущ внешний блеск, помпезность, роскошь и пышность двора. При нём были сделаны попытки возродить некоторые черты придворной жизни и культуры Древнего Ирана. Фатх Али Шах по примеру древних царей из династий Ахеменидов и Сасанидов стал именовать себя шахиншахом (царём царей), отпустил длинную бороду, стал носить длинную торжественную одежду. Его примеру последовали все придворные. Эта придворная культура отразилась в парадных портретах и батальном жанре, которым стали свойственны помпезность и театральная напыщенность, торжественная монументальность и искусственность. Квинтэссенцией стиля были портреты самого Фатх Али Шаха, полные какой-то опереточной жути.

Европейская живопись в это время по-прежнему оказывала сильное влияние, и её сочетание с архаизирующей культурой тегеранского двора дала такой необычный, но весьма любопытный результат. Некоторая парадность и помпезность стали присущи даже такому, по сути, лирическому жанру, как изображения красавиц. Для раннекаджарских картин характерны плоскостная трактовка пространства и форм, локальность цвета, большая роль орнамента — на них с особой тщательностью выписаны узоры тканей и украшения.

В первой половине XIX века по-прежнему создавалась книжная миниатюра. Известно несколько хорошо иллюстрированных вариантов «Шахнаме», и других произведений. Стиль их миниатюр далёк от персидской классической традиции.

Фатх Али Шаху наследовал его внук Мухаммад Шах, правивший с 1834 по 1848 год, в период усиления соперничества России и Англии за влияние в регионе. Это соперничество нарастало и во время правления следующего шаха — Насер ад-Дина (1848—1896), который, совершив несколько выездов в Европу, взялся за реформирование своего государства, но, пойдя навстречу советам англичан, наделал таких ошибок, что вызвал в стране большое недовольство засильем иностранцев, и был в конце концов убит. Престол перешёл к его сыну Музаффар ад-Дину (1896—1907).

Насир ад-Дин был горячим сторонником всего европейского, включая изобразительное искусство. Он увлекался фотографией, и основал в Тегеране технический колледж, где приглашённые им из Европы специалисты среди прочего преподавали и искусство фотографии. Насир ад-Дин сам сделал множество фотографий своих родственников, и даже автопортретов. Его живописные портреты напоминают его фотографии, в некоторых из них даже совпадают одежда и окружающие предметы.

Вторая половина XIX века демонстрирует полную победу европейского искусства. В Иране были открыты школы живописи, в которых преподавали европейские мастера, или персидские художники, обучавшиеся в Европе. Центральной фигурой этого периода следует считать художника

-

Мухаммад Махди. Цветы. середина XVIII века. Эрмитаж, Санкт-Петербург

-

Военный парад Фатх Али Шаха и Аббаса Мирзы. 1815-1816 годы.Государственный Эрмитаж(СПб.)

-

Михр Али. Портрет Фатх Али Шаха. 1809-1819 годы.Государственный Эрмитаж(СПб.)

-

Каджарский принц и его слуга. 1820 год. Британский музей, Лондон

-

Абуль Хасан Гаффари. Принц Ардашир Мирза, губернатор Тегерана. 1854 год. Лувр, Париж (Франция)

-

Танцовщица с кастаньетами. 1800—1825 годы.Государственный Эрмитаж(СПб.)

-

Бахрам Гур охотится на птиц. «Шахнаме» 1837 года. Российская национальная библиотека (СПб.)

Классическая персидская живопись и окружающий мир

Персидская живопись является устойчивой многовековой традицией со своими художественными законами и философией. В разное время она по-разному влияла на искусство окружающих стран и народов. Выше уже было сказано о её роли в становлении среднеазиатской живописи и могольской живописной школы. Однако её воздействие на окружающий мир не ограничивается только странами и народами Средней Азии и Индостана. Персидская живопись оказала значительное воздействие на развитие книжной миниатюры в Османской империи.

Несмотря на вполне достоверные исторические свидетельства о том, что самаркандский художник Баба-наккаш во время правления султана Баязида II (1481—1512) прибыл в Турцию и основал там первую мастерскую, самая ранняя османская книжная продукция была ориентирована на образцы, создаваемые в художественных центрах государства мамлюков. Однако со временем, приблизительно с 1460-х годов, персидское влияние в османской живописи стало постепенно нарастать. Это влияние усилилось после Чалдыранской битвы (1514), в результате которой османы захватили Тебриз, и вывезли многих мастеров в свою империю. Персидские иллюстрированные манускрипты как тимуридской эпохи, так и сефевидского периода неизменно высоко ценились в Турции, а в султанских коллекциях Стамбула сохранились прекрасные муракка с образцами персидской живописи и каллиграфии.

Персидская живопись маслом XIX века имела влияние на развитие живописи Грузии, Армении и Азербайджана этого периода.

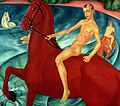

Распространение элементов персидского искусства не ограничилось близлежащими странами. Декоративный, отвлеченно-прекрасный дух персидской живописи проник в Россию, где, смешавшись с традиционными принципами иконописи, стал прадедом живописи Федоскино, Палеха, Мстёры. Лаковая живопись возникла в Китае в первом тысячелетии до н. э., в XV веке, в период правления Тимуридов, проникла в Среднюю Азию, в конце XVII — начале XVIII попала в Европу, а оттуда в конце XVIII века в Россию. Один из лучших палехских мастеров И. И. Голиков (1886—1937), создавая сцены битв, в которых участвуют разноцветные кони, красные, синие, жёлтые, вряд ли подозревал, что семью столетиями раньше такие же цветные кони населяли миниатюры персидского манускрипта «Варка и Гольшах» (сер. XIII века) Вряд ли подозревал об этом и К. С. Петров-Водкин, выставивший в 1912 году картину «Купание красного коня», которая вызвала множество недоумений у критиков: почему красный? Задумчивый юноша, сидящий на этом коне верхом, не физическим обликом, но именно своей задумчивостью весьма напоминает портреты таких же погружённых в раздумья юношей с персидских миниатюр. Вневременность происходящего только усиливает впечатление от этого сходства.

-

Миниатюра из рукописи «Варка и Гольшах», сер. XIII в. Топкапы Сарай, Стамбул.

-

И.И. Голиков. Битва, деталь. 1929г.

-

К.С. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

До второй половины XIX века персидская живопись не вызывала никакого интереса у европейских коллекционеров. Известно, что Рембрандт обладал, по меньшей мере, двумя персидскими или могольскими миниатюрами, с которых он сделал копии, прежде чем был вынужден их продать в 1656 году. Однако, вряд ли этот факт можно считать признаком серьёзного персидского влияния на европейскую живопись. Настоящее знакомство с персидской миниатюрой в Европе совпало по времени с бунтом против застылых академических правил, произошедшим в европейском искусстве во второй половине XIX века. Раскованная цветовая гамма, ощущение уюта и комфорта, исходящее от персидской миниатюры, поразили французских художников-фовистов. Самый известный мастер этой группы, один из крупнейших художников XX века Анри Матисс, отдавал заслуженную дань классической персидской живописи. Некоторые его произведения скорее похожи на увеличенные фрагменты персидских миниатюр, чем на классическую европейскую картину.

-

Школа Бехзада. Ширин смотрит на портрет Хосрова. Деталь миниатюры. Хамсе. Низами. 1495г. Британский музей, Лондон.

-

Анри Матисс. Семейный портрет. 1911 г.Государственный Эрмитаж(СПб.).

Позднейшее влияние

Персидская живопись и, в частности, тебризские миниатюры упоминаются в романе Орхана Памука «Имя мне — Красный».

Список персидских художников

- XIV век

- XV век

- Амир Халил

- Мухаммад Сиях Калам

- Шейхи

- Дервиш Мухаммад

- Абд аль-Раззак

- Кемаледдин Бехзад

- XVI век

- Мир Мусаввир

- Дуст Мухаммад

- Касим Али

- Шейхзаде

- Султан Мухаммед, Низамеддин

- Махмуд Музаххиб

- Абдулла Бухари

- Мирза Али

- Мир Сеид Али

- Абд аль-Азиз (художник)

- Ага Мирек

- Али Асгар

- Музаффар Али

- Хабибулла Мешхеди

- Мухаммади

- Шейх Мухаммад

- Абд ас Самад

- Садик Бек

- Фаррух Бек

- XVII век

- Мухаммед Мурад Самарканди

- Мухаммад Али (работал в Индии)

- Риза-йи-Аббаси

- Мухаммад Касим

- Мухаммад Али (работал в Исфахане)

- Мухаммад Шафи Аббаси

- Муин Мусаввир

- Мухаммад Юсуф

- Мир Афзал Туни

- Мухаммад Заман

- Али-Наки

- Али-Кули Джаббадар

- XVIII—XIX века

- Михр Али

- Абуль Хасан Гаффари

- Камаль Оль Мольк

См. также

Литература

- Деннике Б. Живопись Ирана. М., 1938

- Кази Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках. М. — Л., 1947

- Альбом индийских и персидских миниатюр XVI—XVIII веков/ вступ. Статья А. А. Иванов, Т. В. Грек, О. Ф. Акимушкин. М. 1962.

- Доктор Бэхнам. Выставка иранской миниатюры (из музеев Ирана). Каталог. М. 1963.

- Мастера искусства об искусстве, т. I, М., 1965

- Акимушкин О. Ф., Иванов А. А. Персидские миниатюры XIV—XVII веков. М. 1968

- Карпова Н. К. Станковая живопись Ирана XVIII—XIX вв. М., 1973

- Г. Пугаченкова, О. Галеркина. Миниатюры Средней Азии. М.1979

- Восточная миниатюра. Под редакцией Г. А. Пугаченковой. Ташкент. 1980.

- Полякова Е. А., Рахимова З. И. Миниатюра и литература востока. Ташкент. 1987.

- Бертельс Е. Э. История литературы и культуры Ирана. Избранные труды. М. 1988.

- А. Т. Адамова. Персидская живопись и рисунок XV—XIX веков в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. СПб 1996.

- Бертельс А. Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX—XV вв., Восточная литература РАН, 1997

- Веймарн Б. В. Классическое искусство стран ислама. М. 2002.

- Акимушкин О. Ф. Средневековый Иран. Культура, история, филология. Сб. СПб, Наука, 2004

- Хабиб Аллах Айат Аллахи. История иранского искусства, СПб, 2007

Иноязычная

- Islam. Art and Architecture. Konemann. 2000.

- Sheila S. Blair, Jonathan M. Bloom. The Art and Architecture of Islam 1250—1800. Yale University Press. 1994

- Gray B. Persian Painting. Geneva, 1961

- Canby Sh. R. Persian Painting. London. 1993

- Rogers J. M., Cagman F. and Tanindi Z. The Topkapi Sarai Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, London. 1986

- Titley, N. Persian Miniature Painting. London, 1983.

- Welch, S. C. Persian Paintings: Five Royal Safavid Manuscripts of the Sixteenth Century. N-Y. 1976.

- Diba Layla S., Robinson B. W. Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch 1799—1924. London. 1998

- R. Hillenbrand. Persian Painting: From The Mongols To The Qajars. Palgrave. 2001.