Скелет птиц

Скелет птиц является частью опорно-двигательной системы и имеет ряд особенностей, связанных с приспособлением к основной форме передвижения — полёту. Лёгкость конструкции достигается пневматизацией костей, в полости которых заходят выросты воздушных мешков, а прочность и крепость — высоким содержанием солей и большим количеством срощенных костей.

Особенности скелета птиц

Способность к полёту — главнейшая особенность птиц

Скелет птиц предельно упрощён и образован лёгкими, но прочными костями.

Общая масса скелета птиц составляет 8—18 % от массы тела[10]. Доля массы скелета в массе тела не меньше, чем у других наземных позвоночных[11][12][13]. Некоторые кости птиц, в частности тибиотарзус, плечевая, локтевая и малоберцовая кости, тяжелее, чем соответствующие кости млекопитающих[14].

В ходе

У самок птиц перед откладкой яиц в костномозговых полостях трубчатых костей между твердой наружной частью кости и костным мозгом образовывается особый тип костной ткани — т. н. медуллярная кость. Она представляет собой губчатую массу, состоящую из трабекул, связанных с внутренней поверхностью компактного костного вещества или лежащих в костной полости. При достаточном содержании в рационе ионов кальция она заполняет всю полость кости. В процессе яйцекладки медуллярная кость расходуется на образование скорлупы. При недостатке ионов кальция истончается компакта, и кости становятся ломкими. Рост медуллярной ткани и её рассасывание для выделения кальция регулируются несколькими гормонами в зависимости от физиологических потребностей. Наиболее богаты медуллярной костной тканью бедренные кости, ребра, кости таза — 23—27 % от массы кости[16].

Пневматичность скелета

Облегчённость скелета птиц достигается за счёт нескольких анатомических особенностей: пневматизации, пористости

Пневматизация зачастую усиливается у более крупных представителей семейств по сравнению с более мелкими[14]. Наиболее пневматичны самые крупные кости и кости крупных, хорошо летающих птиц. У тукана (Ramphastos) сильно пневматизирован череп, а у фрегатов (Fregata) воздух проникает даже в конечные фаланги пальцев[8]. В исследованиях орнитологов Хорхе Кубо (Jorge Cubo) и Адриа Касиноса (Adrià Casinos) плечевая кость была пневматизирована в 70 % случаев, а бедренная — в 39 %. В частности, у всех исследуемых представителей соколообразных (Falconiformes) плечевая кость была пневматизирована, воздухоносные полости всегда отсутствовали в бедренных костях ястребиных (Accipitridae) и имелись у совиных (Strigidae). Длинные кости конечностей (локтевая и лучевая кости, тибиотарзус и цевка) у 35 взрослых птиц 24 видов были заполнены костным мозгом. Отсутствие воздухоносных полостей характерно для водоплавающих ныряющих птиц, таких как ржанкообразные (Charadriiformes) и пингвиновые (Spheniscidae). У вымерших нелетающих эпиорнисов (Aepyornis) пневматизированы кости бедра, а у нелетающих больших моа (Dinornis) пневматизации нет[14]. Пневматизация была ещё у ящеротазовых динозавров[19] и обнаружена у археоптерикса[20].

Пневматизация некоторых костей — одна из наиболее выраженных особенностей строения скелета птиц[21]. Хотя воздушные полости существуют и у других позвоночных, в современном мире только у птиц они связаны с лёгкими[13]. Пневматизация костей птиц была известна с XIII века, долгое время учёные полагали, что её основной целью является облегчение скелета, необходимое для полёта[22]. Исследования Кубо и Касиноса 2000 года утверждают, что прямая связь пневматичности скелета с механической способностью к полёту отсутствует[14][22]. У ряда хорошо летающих представителей класса длинные кости конечностей не имеют воздушных полостей и заполнены костным мозгом[14][22].

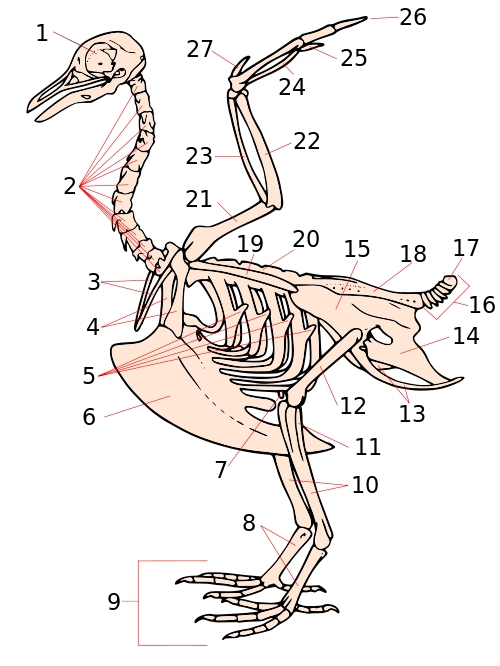

Части скелета

- 1 — череп,

- 2 — шейные позвонки,

- 3 — вилочка,

- 4 — коракоид,

- 5 — крючковидные отростки рёбер,

- 6 — киль,

- 7 — коленная чашечка,

- 8 — цевка,

- 9 — пальцы,

- 10 — большая берцовая кость (тибиотарзус),

- 11 — малая берцовая кость

- 12 — бедренная кость

- 13 — седалищная кость,

- 14 — лобковая кость,

- 15 — подвздошная кость,

- 16 — хвостовые позвонки,

- 17 — пигостиль,

- 18 — сложный крестец,

- 19 — лопатка,

- 20 — поясничные позвонки,

- 21 — плечевая кость,

- 22 — локтевая кость,

- 23 — лучевая кость,

- 24 — пряжка,

- 25 — малый палец,

- 26 — большой палец,

- 27 — крылышко

Скелет птиц условно разделяют на осевой скелет (

Череп

Череп птиц принадлежит к

Из-за намного более крупного

.Череп птиц, как и череп пресмыкающихся, обладает кинетичностью, или кинетизмом — подвижностью верхней челюсти относительно черепной коробки[24][29][2][30]. В отличие от млекопитающих, птицы двигают и верхней, и нижней челюстью[28]. Нижняя челюсть птиц, или подклювье, поделена на две части гибким участком, что позволяет расширить вход в глотку, необходимый для проглатывания крупной добычи или для цедильного аппарата[24]. Гибкий участок имеет различную форму у разных видов[30].

Кинетичность черепа птиц достигается разными механизмами

Позвоночник

Позвоночный столб у птиц делится на шейный, грудной, поясничный и хвостовой отделы[32], которые имеют свои особенности[11]. Так для всех отделов позвоночника, кроме шейного, обладающего большой гибкостью, характерно сращение многих позвонков между собой, что обусловливает компактность и малоподвижность скелета туловища птиц[2] и имеет большое значение при полёте. Поясничные, крестцовые и хвостовые позвонки срастаются в сложный крестец (лат. synsacrum), грудные (у некоторых видов[33]) — в спинную кость (notarium, или os dorsale), а хвостовые (у большинства видов) — в пигостиль (pygostylus). Позвонки птиц относятся к гастроцентральному типу[34]. Общее количество позвонков варьирует от 39 до 63[28].

Наиболее длинным и подвижным является шейный отдел. Он содержит от 9 до 25

Грудной отдел позвоночника большинства птиц негибок. В нём насчитывается от 3 до 10 позвонков, обычно от 5 до 8

Крестцовый отдел позвоночника усилен, у птиц формируется сложный крестец, который состоит из последнего грудного позвонка, поясничных, крестцовых и нескольких хвостовых позвонков[44][40]. В общей сложности количество позвонков сложного крестца варьирует от 10 до 23[40][28]. Некоторые исследователи полагают, что сложный крестец состоит только из крестцовых позвонков и не включает позвонки других отделов[45]. Позвонки соединены с подвздошными костями таза, гарантирующими его абсолютную жёсткость. На сложный крестец опираются половинки таза, которые лишены других связей[44][46][40].

Хвостовой отдел позвоночника состоит из примерно шести подвижных позвонков переднего отдела и примерно шести позвонков заднего отдела, слитых в

Скелет конечностей

Скелет конечностей включает плечевой и тазовый пояса, а также присоединённые к ним свободные грудные и тазовые конечности[40]. Свободные конечности состоят из типичных отделов — плечо, предплечье и кисть — и устроены по общей схеме[49][50].

Плечевой пояс птиц состоит из пары

Скелет

Тазовый пояс состоит из пар подвздошных, седалищных и лобковых костей[57]. Тоненькие лобковые кости отклонены назад, как и у динозавров отряда птицетазовые (Ornithischia), хотя такое сходство является результатом конвергентной эволюции. Лобковые кости прикреплены к наружному краю седалищных костей[46]. У большинства птиц таз открытый — его половинки крепятся только к крестцовому отделу и лишены других связей — то есть лобковые и седалищные кости своими концами не соединяются внизу с соответствующими костями противоположной стороны[44][46]. Такое строение позволило птицам откладывать крупные яйца[2][58][4]. Закрытый таз (наличие лобкового сочленения) наблюдается только у страусов, яйца которых невелики в сравнении с телом, при этом тазовые концы лобковых костей срослись вторично, по видимому в связи с высокой адаптацией к бегу[58]. Коленный сгиб у птиц обращён вперёд, коленный сустав прилегает к рёбрам и располагается на уровне тазовой части грудной клетки. Таким образом, туловище свисает между задними конечностями[5][59]. У водных и особенно ныряющих птиц, в частности гагар и поганок, произошло относительное удлинение и сужение таза в сравнении с большинством других птиц за счёт сближения головок бедренных костей, что привело к уменьшению площади поперечного сечения тела[60].

Бедро короткое и малоподвижное,

На ноге обычно четыре пальца[5][2], число фаланг у которых варьирует от 2 до 5[2]. В связи с адаптацией к бегу по ровной поверхности задний палец может быть редуцирован[2][64]. Иногда число пальцев сокращается до двух (африканский страус)[64]. Последняя фаланга каждого пальца прикрыта хорошо развитым когтем[57]. В преобладающем большинстве случаев расположение пальцев птиц — три вперёд и один назад, его называют анизодактильной лапой; кроме того, в зависимости от направления пальцев у птиц выделяют зигодактильную, гетеродактильную, помпродактильную лапы[2][65], и даже синдактильную, когда пальцы частично или полностью срастаются. Почти лишённые мышц цевка и пальцы опутаны сухожилиями мышц бедра и голени[2][64], из-за чего, например, сгибание ноги автоматически сводит пальцы, повышая цепкость захвата ветки[2][28]. У кедровки (Nucifraga caryocatactes) короткие мышцы отсутствуют на трёх пальцах[64].

Эволюция

Изменение задних конечностей

Существенное сходство в строении задних конечностей птиц и динозавров связано с их способностью ходить на двух ногах, или бипедализмом[67]. В XX веке господствовало мнение, что переход к двуногости произошёл из-за преобразования грудных конечностей в крылья. Современные учёные считают, что он, напротив, являлся необходимым условием возникновения полёта[68].

Переход к использованию только задних конечностей для передвижения сопровождался усилением жёсткости поясничного и крестцового отделов[6]. Лобковые кости птиц и некоторых двуногих динозавров обращены назад. Учёные связывают это со сдвигом центра тяжести тела назад. В качестве причины этого сдвига называют переход к двуногости или развитие мощных грудных конечностей, как у археоптерикса[6]. Крупный и тяжёлый хвост двуногих динозавров, возможно, служил дополнительной опорой. Частичная редукция хвоста и последующее образование пигостиля произошли из-за отклонения назад первого пальца тазовой конечности, у динозавров с длинным жёстким хвостом развитие стопы происходило по-другому[47]. Этот процесс, по-видимому, проходил параллельно у птиц и динозавров[59]. В целом анизодактильная стопа, имеющая также лучшую хватательную способность и позволяющая уверенно передвигаться и по земле, и по веткам, является предковой для птиц[47]. На этом фоне выделяются птерозавры, которые в процессе неудачных эволюционных изменений не могли полноценно передвигаться на двух ногах, но взамен развили принципиально отличный от птиц летательный аппарат[6].

У птиц и динозавров параллельно развивалась также парасагиттальная ориентация задних конечностей, при которой ноги расположены вдоль тела, а не расставлены вбок. Эти преобразования связаны с наличием межтарзального сустава с горизонтальной осью вращения. Скелет таза птиц имеет типичную ориентацию элементов, несмотря на его функциональное разнообразие (способность плавать, нырять, обитать на деревьях и земле, держать добычу). В то же время тазовые конечности динозавров имеют только одну специализацию — бипедализм[6].

Существует несколько гипотез появления полёта. Наиболее популярны «древесная» гипотеза (или «сверху вниз») и «бегательная» (или «с земли вверх»). В первой гипотезе птицы произошли от текодонтов, а во второй — от бегающих динозавров-теропод. Обе теории основываются на строении тазовой конечности. Птицеподобная конечность с удлинённой цевкой, межтарзальным суставом и редуцированной малоберцовой костью могла развиться у птиц и динозавров параллельно или быть унаследованной птицами от динозавров[69].

Изменения грудных конечностей

Изменения задних конечностей никак не повлияли на расположение грудных, которые у птиц оставались латерально расставленными, а у динозавров перешли к парасагиттальной ориентации. При этом грудные конечности, освобождённые от опорной функции, имели широкие возможности для эволюционных изменений[68]. Сторонники бегательной гипотезы полагают, что полёт сформировался через быстрый бег, подпрыгивание, а затем планирование. грудные конечности могли использоваться для цепляния после прыжка или в качестве «ловчих сетей для насекомых», животные могли махать ими, помогая себе во время прыжка. По древесной гипотезе предки птиц залезали на деревья с помощью грудных конечностей, а оттуда планировали, после чего перешли к полёту[69].

Согласно одной из гипотез, наземные предки птиц во время бега на высокой скорости совершали порхающие движения оперёнными передними конечностями, которые имели высокую подвижность. Летательная перепонка формировалась от наиболее быстро двигающихся элементов конечности. Именно порхающий полёт лёг в основу машущего полёта птиц. По другой гипотезе, эволюционный переход проходил от планирования к машущему полёту, при этом межпальцевая перепонка сформировалась как надставка к планирующему крылу

Оперённое крыло может обеспечить активный полёт даже при умеренной массе летательных мышц. Поэтому у птиц без узких специализаций — курообразных — масса мышц грудных и задних конечностей сравнима, что способствовало их параллельному развитию, хотя у специализированных форм масса тех или других мышц может резко преобладать[47]. Кроме того, современные птицы демонстрируют баланс между шириной плечевого и тазового поясов[4]. Для устойчивого полёта необходимо, чтобы центр тяжести был близок к плечевым суставам, а для наземного передвижения — к коленным суставам. Птицы перераспределяют вес за счёт удлинения грудных конечностей[70].

Подготовка скелета

Скелет птиц помогает исследователям изучать их

Обычно скелет извлекают из птиц с повреждённой кожей, оперением или внутренними тканями. Для особо редких птиц может потребоваться сохранение и скелета, и кожи. Если обычно ноги и клюв сохраняют вместе с кожей, то в этом случае они остаются со всем скелетом

Классическими объектами при изучении скелета птиц считаются сизый голубь (Columba livia) и серая ворона (Corvus corone). Для изучения скелета головы готовят череп птенцов на стадии вылупления для выводковых птиц и на 7—10 день — для птенцовых[73].

Примечания

- ↑ Коблик, 2001, с. 12.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Коблик, 2001, с. 15—17.

- 24 октября 2021 года.

- ↑ 1 2 3 4 Богданович, 2014, с. 49—54.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 294—295.

- ↑ 1 2 3 4 5 Богданович, 2014, с. 13—21.

- ↑ Gill, 2007, p. 133.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Шульпин, 1940, с. 37—39.

- ↑ 1 2 3 Proctor, Lynch, 1993, p. 14.

- ↑ 1 2 Карташев Н. Н., Соколов В. Е., Шилов И. А. Практикум по зоологии позвоночных — 3-e изд., испр. и доп.. — М.: Аспект Пресс, 2004. — С. 202—219. — 38З с.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 301.

- ↑ 1 2 Proctor, Lynch, 1993, p. 16.

- ↑ 1 2 3 4 5 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 171.

- ↑ .

- ↑ Proctor, Lynch, 1993, p. 13—16.

- ↑ Dacke, C.G., Arkle, S., Cook, D.J., Wormstone, I.M., Jones, S. Medullary bone and avian calcium regulation (англ.) // The Journal of Experimental Biology. — The Company of Biologists[англ.], 1993. Архивировано 14 августа 2020 года.

- ↑ McLelland J. A Colour Atlas of Avian Anatomy. — London: Wolfe Publishing Ltd, 1990. — P. 127.

- ↑ Гуртовой, Дзержинский, 1992, с. 56.

- doi:10.1144/SP343.13.

- .

- ↑ Gill, 2007, p. 139.

- ↑ 1 2 3 Богданович, 2014, с. 65—69.

- ↑ Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 172.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 303—306.

- ↑ 1 2 3 Константинов, Шаталова, 2005, с. 78.

- ↑ 1 2 3 Шульпин, 1940, с. 39—41.

- ↑ Дзержинский, 2005, с. 90—92.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bird (англ.). Encyclopaedia Britannica. Дата обращения: 6 апреля 2020. Архивировано 28 ноября 2020 года.

- ↑ 1 2 3 Дзержинский, 2005, с. 99—104.

- ↑ 1 2 3 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 173.

- ↑ Дзержинский, 2005, с. 103—107.

- ↑ Константинов, Шаталова, 2005, с. 61.

- ↑ 3 ноября 2018 года.

- ↑ 1 2 3 Гуртовой, Дзержинский, 1992, с. 65—66.

- ↑ 1 2 Константинов, Шаталова, 2005, с. 66.

- ↑ 1 2 3 Гуртовой, Дзержинский, 1992, с. 63.

- ↑ Константинов, Шаталова, 2005, с. 64.

- ↑ Дзержинский, 2005, с. 49.

- ↑ 1 2 3 4 Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 301—303.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 177.

- .

- ↑ 1 2 Константинов, Шаталова, 2005, с. 65.

- ↑ Дзержинский, 2005, с. 53.

- ↑ 1 2 3 4 Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 303.

- ↑ Константинов, Шаталова, 2005, с. 67.

- ↑ 1 2 3 4 Константинов, Шаталова, 2005, с. 100.

- ↑ 1 2 3 4 5 Богданович, 2014, с. 25—30.

- .

- ↑ 1 2 3 4 Константинов, Шаталова, 2005, с. 99.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2013, с. 295.

- ↑ 1 2 Дзержинский, 2005, с. 127—130.

- ↑ 1 2 Дзержинский, 2005, с. 122—125.

- ↑ 1 2 3 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 178.

- 22 июня 2020 года.

- ↑ 1 2 Курочкин Е. Н., Лопатин А. В., Зеленков Н. В. (отв. ред.). Ископаемые позвоночные России и сопредельных стран. Ископаемые рептилии и птицы. Часть 3 / А. В. Лопатин. — М.: ГЕОС, 2015. — Т. 3. — С. 77—78. — 300 с. — ISBN 978-5-89118-699-6.

- ↑ Baumel, 1993, p. 45—46, 128.

- ↑ 1 2 3 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 179.

- ↑ 1 2 Дзержинский, 2005, с. 131—133.

- ↑ 1 2 Богданович, 2014, с. 36—40.

- ↑ Богданович, 2014, с. 41—48.

- ↑ Ильичёв, Карташёв, Шилов, 1982, с. 26.

- ↑ Дзержинский, 2005, с. 125—127.

- ↑ Ильичёв, Карташёв, Шилов, 1982, с. 27.

- ↑ 1 2 3 4 Богданович, 2014, с. 31—32.

- ↑ Proctor, Lynch, 1993, p. 72.

- ↑ 1 2 Ильичёв, Карташёв, Шилов, 1982, с. 35.

- ↑ Богданович, 2014, с. 11.

- ↑ 1 2 3 Богданович, 2014, с. 22—24.

- ↑ 1 2 Богданович, 2014, с. 8—10.

- ↑ Богданович, 2014, с. 33—35.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Lovette, Fitzpatrick, 2016, p. 170.

- ↑ 1 2 Гуртовой, Дзержинский, 1992, с. 6.

- ↑ 1 2 Гуртовой, Дзержинский, 1992, с. 64.

Литература

- Богданович И. А. Происхождение и эволюционно-морфологическая характеристика аппарата наземной локомоции птиц // Вестник зоологии. — 2014. — Вып. 31.

- Гуртовой Н. Н., Дзержинский Ф. Я. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. Млекопитающие.. — М.: Высшая школа, 1992. — 416 с. — ISBN 5-06-002207-2.

- Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. Зоология позвоночных. — М.: Академия, 2013. — 464 с. — ISBN 978-5-7965-7971-4.

- Дзержинский Ф. Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. — 2-е. — М.: Аспект-Пресс, 2005. — 320 с. — ISBN 5-7567-0360-8.

- Ильичёв В. Д., Карташёв Н. Н., Шилов И. А. Общая орнитология. — М.: Высшая школа, 1982. — 464 с.

- Коблик Е. А. Разнообразие птиц (по материалам экспозиции Зоологического музея МГУ). — М.: Издательство МГУ, 2001. — Т. 1. — С. 15—17. — 384 с. — ISBN 5-211-04072-4.

- Константинов В. М., Шаталова С. П. Сравнительная анатомия позвоночных животных. — М.: Академия, 2005. — 304 с. — ISBN 5-7695-1770-0.

- Шульпин Л. М. Орнитология. — Ленинград: Издание Ленинградского Государственного Университета, 1940. — 557 с.

- Baumel J. J. Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium. — Cambridge: Nuttall Ornithological Club, 1993. — P. 45—132.

- Gill F. Ornithology. Third edition. — New York: WH Freeman and Co., 2007. — 760 с. — ISBN 0-7167-2415-4.

- Lovette I. J., Fitzpatrick J. W. Handbook of Bird Biology. — John Wiley & Sons, 2016. — 736 p. — ISBN 0-300-05746-6.

- Proctor N. S., Lynch P. J. Manual of Ornithology: Avian Structure & Function. — 3rd edition. — Yale University Press, 1993. — 340 p. — ISBN 9781118291054.

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |