Участник:CyberNik01/Черновик/для статей

В своих мемуарах Екатерина так характеризовала состояние России в начале своего царствования[1] :

Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие её отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному.

_______

Екатерининская эпоха — период царствования Екатерины II в истории Российской империи, продолжавшийся с 1762 по 1796 года. Для него характерен просвещённый абсолютизм.

Екатерина принадлежала к числу немногочисленных монархов, которые интенсивно общались со своими подданными и прямо, путём составления манифестов, инструкций, законов, полемических статей, и косвенно, путём написания сатирических сочинений, исторических драм и педагогических опусов. В своих мемуарах Екатерина признавалась: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не испытывать желания немедленно окунуть его в чернила».

Политика Екатерины II характеризовалась в основном сохранением и развитием тенденций, заложенных её предшественниками.

Россия в 1762 году

В своих мемуарах Екатерина так характеризовала состояние России в начале своего царствования[2] :

Финансы были истощены. Армия не получала жалованья за 3 месяца. Торговля находилась в упадке, ибо многие её отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги; морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось с торгу, и законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному.

Как утверждают историки, эта характеристика не вполне соответствовала действительности. Финансы российского государства, даже после Семилетней войны, отнюдь не были истощены или расстроены: так, в целом за 1762 год дефицит бюджета составил лишь чуть более 1 млн руб., или 8 % от суммы доходов[3]. Причём Екатерина сама способствовала возникновению этого дефицита, так как только за первые полгода царствования, до конца 1762 года, раздала в виде подарков фаворитам и участникам переворота 28 июня наличными деньгами, не считая имущества, земель и крестьян, 800 тыс. руб. (что, естественно, не было предусмотрено бюджетом)[4]. Крайнее расстройство и истощение финансов произошло как раз во время правления Екатерины II, тогда же впервые возник и внешний долг России, а сумма невыплаченных жалований и обязательств правительства в конце её царствования намного превышала ту, что оставили после себя её предшественники[5]. Земли фактически были отняты у церкви не до Екатерины, а как раз в её царствование, в 1764 году, что породило недовольство духовенства. Да и, по мнению историков, какой-либо системы в государственном управлении, правосудии и управлении госфинансами, которая была бы, безусловно, лучше прежней, при ней не было создано[6][7][8].

Политическая программа

Императрица так сформулировала задачи, стоящие перед российским монархом[9]:

- Нужно просвещать нацию, которой до́лжно управлять.

- Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы.

- Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.

- Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным.

- Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям.

Внутренняя политика

Приверженность Екатерины идеям

Императорский совет и преобразование Сената

Вскоре после переворота государственный деятель Н. И. Панин предложил создать Императорский совет: шесть или восемь высших сановников правят совместно с монархом (как кондиции 1730 г.). Екатерина отвергла этот проект.

По другому проекту Панина был преобразован

Сенат был разделён на шесть департаментов: первый (возглавляемый самим генерал-прокурором) ведал государственными и политическими делами в Санкт-Петербурге, второй — судебными в Санкт-Петербурге, третий — транспортом, медициной, науками, образованием, искусством, четвёртый — военно-сухопутными и военно-морскими делами, пятый — государственными и политическими в Москве и шестой — московский судебный департамент.

Уложенная комиссия

Предпринята попытка созыва

Первое заседание прошло в Грановитой палате в Москве, затем заседания были перенесены в Санкт-Петербург. Заседания и дебаты продолжались полтора года, после чего Комиссия была распущена под предлогом необходимости депутатам отправляться на войну с Османской империей, хотя позднее было доказано историками, что такой необходимости не было. По мнению ряда современников и историков, работа Уложенной комиссии была пропагандистской акцией Екатерины II, направленной на прославление императрицы и создание её благоприятного имиджа в России и за рубежом[15]. Как отмечает А.Труайя, несколько первых заседаний Уложенной комиссии было посвящено лишь тому, как назвать императрицу в благодарность за её инициативу по созыву комиссии[16]. Комиссия постановила присвоить ей пышный титул «Великой Екатерины, Премудрой и Матери Отечества». Екатерина в записке А. И. Бибикову ответила: «Я им велела сделать русской империи законы, а они делают апологии моим качествам». В конечном счёте она оставила за собой титул Матери Отечества, отклонив два других, на том основании, что значение её дел («Великая») определит потомство, а «Премудрая» — потому, что премудр один Бог. У Екатерины не было прав на престол, и присвоение титула «Мать Отечества» Уложенной комиссией стало легитимизацией её правления[17]. Кроме того, она для утверждения Уложенной комиссией задним числом закона о престолонаследии, согласно которому при несовершеннолетии наследника престол унаследует не он, а его мать, и правит до своей смерти, составила проект этого закона[18].

Губернская реформа

При Екатерине территория империи была поделена на губернии, многие из которых в практически неизменном виде сохранились до Октябрьской революции. Территория Эстляндии и Лифляндии в результате проведения областной реформы в 1782—1783 годах была разделена на две губернии — Рижскую и Ревельскую — с учреждениями, уже существовавшими в прочих губерниях России. Также был ликвидирован особый прибалтийский порядок, предусматривавший более обширные, чем у русских помещиков, права местных дворян на труд и личность крестьянина. Сибирь была разделена на три губернии: Тобольскую, Колыванскую и Иркутскую.

«Учреждение для управления губерний Всероссийской империи» было принято 7 (18) ноября 1775 года. Вместо трёхзвенного административного деления — губерния, провинция, уезд, стала действовать двухзвенная структура — наместничество, уезд (в основе которого лежал принцип численности здорового населения). Из прежних 23 губерний были образованы 53 наместничества, в каждой из которых проживало 350—400 тысяч душ мужского пола. Наместничества делились на 10—12 уездов, в каждом по 20—30 тысяч душ мужского пола.

Так как городов — центров уездов было явно недостаточно, Екатерина II переименовала в города многие крупные сельские поселения, сделав их административными центрами. Таким образом появилось 216 новых городов. Население городов стали называть мещанами и купцами. Главным органом власти уезда стал

Генерал-губернатор управлял несколькими наместничествами, во главе с наместниками (губернаторами), герольд-фискалами и рефатгеями. Генерал-губернатор имел обширные административные, финансовые и судебные полномочия, ему подчинялись все воинские части и команды, расположенные в губерниях. Генерал-губернатор подчинялся непосредственно императору. Генерал-губернаторов назначал Сенат. Генерал-губернаторам были подчинены губернские прокуроры и тиуны.

Финансами в наместничествах занималась

Капитан-исправник стоял во главе уезда, предводитель дворянства, избираемый им на три года. Он являлся исполнительным органом губернского правления. В уездах, как и в губерниях, есть сословные учреждения: для дворян (уездный суд), для горожан (городской магистрат) и для государственных крестьян (нижняя расправа). Существовали уездный казначей и уездный землемер. В судах заседали представители сословий.

Совестный суд был призван прекратить распри и мирить спорящих и ссорящихся. Этот суд был бессословным. Высшим судебным органом в государстве становится Сенат.

В отдельную административную единицу был выведен город. Во главе его вместо воевод был поставлен

Историки отмечают ряд недостатков проведённой при Екатерине II губернской реформы. Так,

Отмечая, что значение губернской реформы было «громадно и плодотворно в различных отношениях», Н. Д. Чечулин указывает, что в то же время она была очень дорога, поскольку требовала дополнительных расходов на новые учреждения. Даже по предварительным расчётам Сената, её осуществление должно было привести к увеличению общих расходов госбюджета на 12—15 %; однако к этим соображениям отнеслись «со странным легкомыслием»; вскоре после завершения реформы начались хронические дефициты бюджета, которые так и не удалось ликвидировать до конца царствования[19]. В целом расходы по внутреннему управлению за годы правления Екатерины II выросли в 5,6 раз (с 6,5 млн руб. в 1762 г. до 36,5 млн руб. в 1796 г.) — намного больше, чем, например, расходы на армию (в 2,6 раза)[20] и больше, чем в любое другое царствование в течение XVIII—XIX вв.

Говоря о причинах проведения губернской реформы при Екатерине, Н. И. Павленко пишет, что она явилась ответом на

Ликвидация Запорожской Сечи

Проведение реформы в

Таким образом, отпала необходимость в сохранении особых прав и системы управления

Сечь была расформирована, большинство казаков было распущено, а сама крепость уничтожена. В 1787 году

Реформы на Дону создали войсковое гражданское правительство по образцу губернских администраций центральной России. В 1771 году к России окончательно было присоединено Калмыцкое ханство.

Экономическая политика

Правление Екатерины II характеризовалось

Введено государственное регулирование цен на соль, которая являлась одним из жизненно важных товаров. Сенат законодательно установил цену на соль в размере 30 копеек за пуд (вместо 50 копеек) и 10 копеек за пуд в регионах массовой засолки рыбы. Не вводя государственную монополию на торговлю солью, Екатерина рассчитывала на усиление конкуренции и улучшение, в конечном итоге, качества товара. Однако вскоре цена на соль была вновь повышена[14]. В начале царствования были отменены некоторые монополии: казённая монополия на торговлю с Китаем, частная монополия купца Шемякина на импорт шёлка и другие[22].

Возросла роль России в мировой экономике — в Англию стало в больших количествах экспортироваться российское парусное полотно, в другие европейские страны увеличился экспорт чугуна и железа (потребление чугуна на внутрироссийском рынке также значительно возросло)[23]. Но особенно сильно вырос экспорт сырья: леса (в 5 раз), пеньки, щетины и т. д., а также хлеба[24]. Объём экспорта страны увеличился с 13,9 млн р. в 1760 г. до 39,6 млн руб. в 1790 г.[25]

Российские торговые суда начали плавать и в Средиземном море[23]. Однако их число было незначительным в сравнении с иностранными — всего лишь 7 % от общего числа судов, обслуживавших русскую внешнюю торговлю в конце XVIII — начале XIX вв.; число же иностранных торговых судов, ежегодно входивших в российские порты, за период её царствования выросло с 1340 до 2430[26].

Как указывал экономический историк Н. А. Рожков, в структуре экспорта в эпоху Екатерины совсем не было готовых изделий, только сырьё и полуфабрикаты, а 80—90 % импорта составляли зарубежные промышленные изделия[27], объём ввоза которых в несколько раз превосходил отечественное производство. Так, объём отечественного мануфактурного производства в 1773 г. составлял 2,9 млн руб., столько же, сколько и в 1765 г., а объём импорта в эти годы составлял около 10 млн руб.[28]. Промышленность развивалась слабо, в ней практически не было технических усовершенствований, и господствовал крепостной труд[29]. Так, суконные мануфактуры из года в год не могли удовлетворить даже потребности армии, несмотря на запрет отпускать сукно «на сторону», кроме того, сукно было низкого качества, и приходилось его закупать за границей[30]. Сама Екатерина не понимала значения происходившей на Западе Промышленной революции и утверждала, что машины (или, как она их называла, «махины») наносят вред государству, поскольку сокращают численность работающих[25]. Быстро развивались только две экспортные отрасли промышленности — производство чугуна и полотна, но обе — на базе «патриархальных» методов, без использования новых технологий, активно внедрявшихся в то время на Западе — что предопределило тяжёлый кризис в обеих отраслях, начавшийся вскоре после смерти Екатерины II[31][32].

В сфере внешней торговли политика Екатерины заключалась в постепенном переходе от

Сельское хозяйство, как и промышленность, развивалось в основном за счёт экстенсивных методов (увеличение количества пахотных земель); пропаганда интенсивных методов сельского хозяйства созданным при Екатерине Вольным экономическим обществом не давала большого результата[35]. С первых лет царствования Екатерины периодически стал возникать голод в деревне, что некоторые современники объясняли хроническими неурожаями, но историк М. Н. Покровский связывал с началом массового экспорта зерна, который ранее, при Елизавете Петровне, был запрещён, а к концу царствования Екатерины составлял 1,3 млн руб. в год. Участились случаи массового разорения крестьян. Особенный размах голодоморы приобрели в 1780-е гг., когда ими были охвачены большие регионы страны. Сильно выросли цены на хлеб: так, в центре России (Москва, Смоленск, Калуга) они увеличились с 86 коп. в 1760 г. до 2,19 руб. в 1773 г. и до 7 руб. в 1788 г., то есть более чем в 8 раз[36].

Внедрённые в оборот в 1769 г. бумажные деньги — ассигнации — в первое десятилетие своего существования составляли лишь несколько процентов от металлической (серебряной и медной) денежной массы и играли положительную роль, позволяя государству сократить свои расходы на перемещение денег в пределах империи. В своём манифесте от 28 июня 1786 года Екатерина торжественно обещала, что «число банковых ассигнаций никогда и ни в каком случае не долженствует простираться в нашем государстве свыше ста миллионов рублей». Однако из-за нехватки денег в казне, ставшей постоянным явлением, с начала 1780-х гг. увеличивался выпуск ассигнаций, объём которых к 1796 г. достиг 156 млн руб., а их стоимость обесценилась в полтора раза. Кроме того, государство заняло за рубежом 33 млн руб. и имело различных невыплаченных внутренних обязательств (счёта, жалование и т. д.) на сумму 15,5 млн руб. Общая сумма долгов правительства составила 205 млн руб., казна была пустой, а расходы бюджета значительно превышали доходы, что и констатировал Павел I по восшествии на трон[37]. Выпуск ассигнаций в объёме, превышающем торжественно установленный предел на 50 миллионов рублей, дал основание историку Н. Д. Чечулину в своём экономическом исследовании сделать вывод о «тяжёлом экономическом кризисе» в стране (во второй половине правления Екатерины II) и о «полном крушении финансовой системы екатерининского царствования»[38]. Общий вывод Н. Д. Чечулина состоял в том, что «финансовая и вообще экономическая сторона является наиболее слабою и наиболее мрачною стороною екатерининского царствования»[39]. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году[40].

Коррупция. Фаворитизм

…В аллеях Сарского села…

Старушка милая жила

Приятно и немного блудно,

Вольтеру первый друг была,

Наказ писала, флоты жгла,

И умерла, садясь на судно.

С тех пор мгла.

Россия, бедная держава,

Твоя удавленная слава

С Екатериной умерла.

К началу царствования Екатерины в России глубоко укоренилась система мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны чиновников, о чём она сама громко заявила вскоре после вступления на трон. 18 (29) июля 1762 года, всего лишь через три недели после начала царствования, она выпустила Манифест о лихоимстве, в котором констатировала множество злоупотреблений в области государственного управления и правосудия и объявила им борьбу. Однако, как писал историк В. А. Бильбасов, «Екатерина скоро убедилась сама, что „мздоимство в государственных делах“ не искореняется указами и манифестами, что для этого нужна коренная реформа всего государственного строя — задача… оказавшаяся не по плечу ни тому времени, ни даже более позднейшему»[42].

Известно множество примеров коррупции и злоупотреблений чиновников в период её царствования. Ярким примером является генерал-прокурор Сената Глебов. Он, например, не останавливался перед тем, чтобы в провинциях отбирать выданные местными властями винные откупа и перепродавать их «своим» покупателям, предложившим за них большие деньги. Посланный им в Иркутск, ещё в царствование Елизаветы Петровны, следователь Крылов с отрядом казаков захватывал местных купцов и вымогал у них деньги, силой склонял к сожительству их жён и дочерей, арестовал вице-губернатора Иркутска Вульфа и по существу установил там свою собственную власть[43].

Существует ряд упоминаний о злоупотреблениях со стороны фаворита Екатерины Григория Потёмкина. Например, как писал в своих донесениях посол Англии Гуннинг, Потёмкин «собственной властью и вопреки Сенату распорядился винными откупами невыгодным для казны образом»[44]. В 1785—1786 годах очередной фаворит Екатерины Александр Ермолов, ранее — адъютант Потёмкина, обвинил последнего в присвоении средств, отпущенных на освоение Белоруссии. Сам Потёмкин, оправдываясь, заявил, что всего лишь «одолжил» эти деньги из казны[45]. Ещё один факт приводит немецкий историк Т. Гризингер, который указывает, что щедрые подарки, полученные Потёмкиным от иезуитов, сыграли важную роль в том, что их ордену позволили открыть свою штаб-квартиру в России (после запрещения иезуитов повсюду в Европе)[46].

Как указывает Н. И. Павленко, Екатерина II проявляла чрезмерную мягкость по отношению не только к своим фаворитам, но и к прочим чиновникам, запятнавшим себя лихоимством или иными проступками. Так, генерал-прокурор Сената Глебов (которого сама императрица называла «плутом и мошенником»), был в 1764 году лишь отстранён от должности, хотя к тому времени накопился большой список жалоб и заведённых против него дел. Во время событий чумного бунта в Москве в сентябре 1771 года главнокомандующий Москвы П. С. Салтыков проявил малодушие, испугавшись эпидемии и начавшихся беспорядков, написал императрице прошение об отставке и сразу же уехал в подмосковную вотчину, оставив Москву во власти безумной толпы, устроившей погромы и убийства по всему городу. Екатерина лишь удовлетворила его просьбу об отставке и никак не наказала[47].

Поэтому, несмотря на резкий рост расходов на содержание чиновничьего аппарата в течение её царствования, злоупотреблений не становилось меньше. Незадолго до её смерти, в феврале 1796 года Ф. И. Ростопчин писал: «Никогда преступления не бывали так часты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарём военной комиссии и прогнанный императрицей за хищения и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязани, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас крадёт в год до 500 000 рублей»[48].

Ряд примеров злоупотреблений и хищений связан с фаворитами Екатерины, что, по-видимому, не является случайным. Как пишет Н. И. Павленко, они являлись «в большинстве своём хапугами, радевшими о личных интересах, а не о благе государства»[49].

Сам фаворитизм той эпохи, который, по словам К. Валишевского, «при Екатерине стал почти государственным учреждением»[50], может служить примером если не коррупции, то чрезмерного расходования государственных средств. Так, было подсчитано современниками, что подарки лишь одиннадцати главным фаворитам Екатерины и расходы на их содержание составили 92 млн 820 тыс. рублей[51][52], что превышало размер годовых расходов государственного бюджета той эпохи и было сопоставимо с суммой внешнего и внутреннего долга Российской империи, образовавшегося к концу её царствования. «Она как бы покупала любовь фаворитов», — пишет Н. И. Павленко, — «играла в любовь», отмечая, что эта игра обходилась государству очень дорого[53].

Кроме необычайно щедрых подарков, фавориты получали также ордена и чины, как правило, не имея никаких заслуг, что оказывало деморализующее влияние на чиновников и военных и не способствовало повышению эффективности их службы. Например, ещё совсем юным и не блиставший никакими заслугами Александр Ланской успел за 3—4 года «дружбы» с императрицей получить ордена Александра Невского и Святой Анны, чин генерал-поручика и звание генерал-адъютанта, польские ордена Белого Орла и Святого Станислава и шведский орден Полярной звезды; а также нажить состояние в размере 7 млн руб.[54]. Как писал современник Екатерины французский дипломат Массон, у её фаворита Платона Зубова было столько наград, что он был похож «на продавца лент и скобяного товара»[55].

Помимо самих фаворитов, щедрость императрицы поистине не знала границ и в отношении различных лиц, приближённых ко двору, их родственников, иностранных аристократов и т. д. Так, за время своего царствования она раздарила в общей сложности более 800 тыс. крестьян. На содержание племянницы Григория Потёмкина выдавала ежегодно около 100 тыс. рублей, а на свадьбу подарила ей и её жениху 1 миллион руб.[56]. Приютила у себя «толпу французских придворных, имевших более или менее официальное назначение при дворе Екатерины» (барон Бретейль, принц Нассау, маркиз Бомбелль, Калонн, граф Эстергази, граф Сен-При и др.), которые также получили неслыханные по щедрости подарки (например, Эстергази — 2 млн фунтов)[57].

Большие суммы были выплачены представителям польской аристократии, включая короля

Образование, наука, здравоохранение

В 1768 году была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе. Активно стали открываться училища. При Екатерине уделено особое внимание развитию женского образования — в 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц, Воспитательное общество благородных девиц. Академия наук стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были основаны обсерватория, физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив. 11 октября 1783 года основана Российская академия.

Вместе с тем историки невысоко оценивают успехи в области образования и науки. Писатель

В губерниях были приказы общественного призрения. В

Было введено обязательное

Развивались новые для России направления медицины: были открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические больницы и приюты. Издан ряд фундаментальных трудов по вопросам медицины.[источник не указан 1830 дней]

Национальная политика

После присоединения к Российской империи земель, прежде бывших в составе Речи Посполитой, в России оказалось около миллиона евреев — народа с иной религией, культурой, укладом и бытом. Для недопущения их переселения в центральные области России и прикрепления к своим общинам для удобства взимания государственных налогов, Екатерина II в 1791 году установила черту оседлости, за пределами которой евреи не имели права проживать. Черта оседлости была установлена там же, где евреи и проживали до этого — на присоединённых в результате трёх разделов Польши землях, а также в степных областях у Чёрного моря и малонаселённых территориях к востоку от Днепра. Переход евреев в православие снимал все ограничения на проживание. Отмечается, что черта оседлости способствовала сохранению еврейской национальной самобытности, формированию особой еврейской идентичности в рамках Российской империи[67].

В 1762—1764 году Екатериной были изданы два манифеста. Первый — «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах» призывал иностранных подданных переселяться в Россию, второй определял перечень льгот и привилегий переселенцам. Уже вскоре возникли первые немецкие поселения в Поволжье, отведённом для переселенцев. Наплыв немецких колонистов был столь велик, что уже в 1766 году пришлось временно приостановить приём новых переселенцев до обустройства уже въехавших. Создание колоний на Волге шло по нарастающей: в 1765 г. — 12 колоний, в 1766 г. — 21, в 1767 г. — 67. По данным переписи колонистов в 1769 г. в 105 колониях на Волге проживало 6,5 тысяч семей, что составляло 23,2 тыс. человек[68]. В будущем немецкая община будет играть заметную роль в жизни России.

За время царствования Екатерины в состав империи вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Новороссия, земли между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва. Общее число новых подданных, приобретённых таким образом Россией, достигло 7 миллионов[69]. В результате, как писал В. О. Ключевский, в Российской империи «усилилась рознь интересов» между разными народами[70]. Это выразилось, в частности, в том, что чуть ли не для каждой национальности правительство было вынуждено вводить особый экономический, налоговый и административный режим, Так, немецкие колонисты были совсем освобождены от уплаты налогов государству и от иных повинностей; для евреев была введена черта оседлости; с украинского и белорусского населения на территории бывшей Речи Посполитой подушный налог сначала совсем не взимался, а затем взимался в половинном размере. Самым дискриминируемым в этих условиях оказалось коренное население, что привело к такому казусу: некоторые русские дворяне в конце XVIII — начале XIX вв. в качестве награды за службу просили их «записать в немцы», чтобы они могли пользоваться соответствующими привилегиями.

Сословная политика

Дворянство и горожане. 21 апреля 1785 года были изданы две грамоты: «Грамота на права, вольности и преимущества благородного дворянства» и «Жалованная грамота городам». Императрица назвала их венцом своей деятельности[71], а историки считают венцом «продворянской политики» царей XVIII века. Как пишет Н. И. Павленко, «В истории России никогда дворянство не было облагодетельствовано в такой мере разнообразными привилегиями, как при Екатерине II»[72]

Обе грамоты окончательно закрепляли за верхними сословиями те права, обязанности и привилегии, которые уже были предоставлены предшественниками Екатерины в течение XVIII в., и предоставляли ряд новых. Так, дворянство как сословие было сформировано указами Петра I[73] и тогда же получило ряд привилегий, в том числе освобождение от подушной подати и право неограниченно распоряжаться поместьями; а указом Петра III оно было окончательно освобождено от обязательной службы государству.

Жалованная грамота дворянству:

- Подтверждались уже существующие права.

- дворянство освобождалось от расквартирования войсковых частей и команд

- от телесных наказаний

- дворянство получило право собственности на недра земли

- право иметь свои сословные учреждения

- изменилось наименование 1-го сословия: не «дворянство», а «благородное дворянство».

- запрещалось производить конфискацию имений дворян за уголовные преступления; имения надлежало передавать законным наследникам.

- дворяне имеют исключительное право собственности на землю, но в «Грамоте» не говорится ни слова о монопольном праве иметь крепостных.

- украинские старшины уравнивались в правах с русскими дворянами.

- дворянин, не имевший офицерского чина, лишался избирательного права.

- занимать выборные должности могли только дворяне, чей доход от имений превышает 100 руб.

Грамота на права и выгоды городам Российской империи:

- подтверждено право верхушки купечества не платить подушной подати.

- замена рекрутской повинности денежным взносом.

Разделение городского населения на шесть разрядов:

- «настоящие городские обыватели» — домовладельцы («Настоящие городские обыватели суть те, кои в этом городе дом или иное строение или место или землю имеют»)

- гильдий(низший размер капитала для купцов 3-й гильдии — 1000 руб.)

- ремесленники, записанные в цехи.

- иностранные и иногородние купцы.

- именитые граждане — купцы, располагавшие капиталом свыше 50 тысяч руб., богатые банкиры (не менее 100 тыс. руб.), а также городская интеллигенция: архитекторы, живописцы, композиторы, учёные.

- посадские, которые «промыслом, рукоделием и работою кормятся» (не имеющие недвижимой собственности в городе).

Представителей 3-го и 6-го разрядов называли «

Купцы 1 и 2-й гильдии и именитые граждане были освобождены от телесных наказаний. Представителям 3-го поколения именитых граждан разрешалось возбуждать ходатайство о присвоении дворянства.

Предоставление дворянству максимальных прав и привилегий и его полное освобождение от обязанностей в отношении государства привело к появлению феномена, широко освещённого в литературе той эпохи (комедия «Недоросль» Фонвизина, журнал «Трутень» Новикова и др.) и в исторических трудах. Как писал В. О. Ключевский, дворянин екатерининской эпохи «представлял собой очень странное явление: усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, — всё было чужое, всё привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьёзного дела… на Западе, за границей, в нём видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, как на случайно родившегося в России француза»[62].

Несмотря на привилегии, в эпоху Екатерины II среди дворян сильно выросло имущественное неравенство: на фоне отдельных крупных состояний экономическое положение части дворянства ухудшилось. Как указывает историк Дж. Блюм, ряд крупных вельмож владел десятками и сотнями тысяч крепостных, чего не было в предыдущие царствования (когда богатым считался владелец более 500 душ); в то же время почти 2/3 всех помещиков в 1777 г. имели менее 30 крепостных душ мужского пола, а 1/3 помещиков — менее 10 душ; многие дворяне, желавшие поступить на государственную службу, не имели средств на приобретение соответствующей одежды и обуви[74]. В. О. Ключевский пишет, что многие дворянские дети в её царствование, даже став студентами морской академии и «получая малое жалованье (стипендии), по 1 руб. в месяц, „от босоты“ не могли даже посещать академию и принуждены были, по рапорту, не о науках помышлять, а о собственном пропитании, на стороне приобретать средства для своего содержания»[62].

Крестьянство. По реформе Екатерины крестьяне нечернозёмных областей платили оброк, а чернозёмные отрабатывали барщину. По общему мнению историков, положение этой самой многочисленной группы населения в эпоху Екатерины было наихудшим за всю историю России. Ряд историков сравнивает положение крепостных крестьян той эпохи с рабами[75]. Как пишет В. О. Ключевский, помещики «превратили свои деревни в рабовладельческие плантации, которые трудно отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров»[76]; а Дж. Блюм делает вывод, что «к концу XVIII в. русский крепостной ничем не отличался от раба на плантации»[77]. Дворяне, включая и саму Екатерину II, часто называли крепостных крестьян «рабами», что хорошо известно по письменным источникам[78].

Широких размеров достигла торговля крестьянами: их продавали на рынках, в объявлениях на страницах газет; их проигрывали в карты, обменивали, дарили, насильно женили. Крестьяне не могли принимать присягу, брать откупа и подряды, не могли отъехать от своей деревни более чем на 30 вёрст без паспорта — разрешения от помещика и местных властей. По закону крепостной находился полностью во власти помещика, последний не имел права лишь его убить, но мог замучить до смерти — и за это не было предусмотрено официального наказания[79]. Имеется ряд примеров содержания помещиками крепостных «гаремов» и застенков для крестьян с палачами и орудиями пыток. В течение 34 лет царствования лишь в нескольких наиболее вопиющих случаях (включая Дарью Салтыкову) помещики понесли наказание за злоупотребления в отношении крестьян[80].

За время царствования Екатерины II был принят ряд законов, ухудшавших положение крестьян:

- Указ 1763 года возлагал содержание войсковых команд, присланных на подавление крестьянских выступлений, на самих крестьян.

- По указу 1765 года за открытое неповиновение помещик мог отправить крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причём срок каторжных работ устанавливался им самим; помещикам представлялось и право в любое время вернуть сосланного с каторги.

- Указ от 22 августа (2 сентября) 1767 года «О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков, и о неподавании челобитен в собственные Ея Величества руки»[81] запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; ослушникам грозила ссылка в Нерчинск (но обращаться в суд они могли),

- В 1783 г. крепостное право было введено в Малороссии (Левобережная Украина и российское Черноземье),

- В 1796 г. крепостное право было введено в Новороссии (Дон, Северный Кавказ),

- После разделов Речи Посполитой был ужесточён крепостнический режим на территориях, отошедших к Российской империи (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва, Польша).

Как пишет Н. И. Павленко, при Екатерине «крепостное право развивалось вглубь и вширь», что являло собой «пример вопиющего противоречия между идеями Просвещения и правительственными мерами по укреплению крепостнического режима»[82]

В течение своего царствования Екатерина раздарила помещикам и дворянам более 800 тысяч крестьян, поставив тем самым своеобразный рекорд

Вместе с тем, было облегчено положение монастырских крестьян, которые были переведены в ведение Коллегии экономии вместе с землями. Все их повинности заменялись денежным оброком, что представляло крестьянам больше самостоятельности и развивало их хозяйственную инициативу. В результате прекратились волнения монастырских крестьян.

Высшее духовенство (епископат) лишилось автономного существования вследствие секуляризации церковных земель (1764), дававших архиерейским домам и монастырям возможность существования без помощи государства и независимо от него. После реформы монашествующее духовенство стало зависимо от финансировавшего его государства.

Религиозная политика

В целом в России при Екатерине II декларировалась политика религиозной терпимости. Так, в 1773 году издаётся закон о терпимости всех вероисповеданий, запрещающий православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий[86]; светская власть оставляет за собой право решать вопрос об учреждении храмов любой веры[87].

Вступив на престол, Екатерина отменила указ Петра III о

В

Тем самым духовенство попадало в зависимость от светской власти, так как не могло осуществлять самостоятельную экономическую деятельность.

Екатерина добилась от правительства Речи Посполитой уравнения в правах религиозных меньшинств — православных и протестантов.

В первые годы царствования Екатерины II прекратились преследования старообрядцев. Продолжая политику свергнутого ею супруга Петра III, императрица поддержала его инициативу возвращения из-за границы старообрядцев, экономически активного населения[88]. Им было специально отведено место на Иргизе (современные Саратовская и Самарская области)[87]. Им было разрешено иметь священников[89][90].

Однако уже в 1765 г. гонения возобновились. Сенат постановил, что староверам не разрешается строить храмы, и Екатерина подтвердила это своим указом; были снесены уже построенные храмы[91]. Разгрому в эти годы были подвергнуты не только храмы, но и целый город староверов и раскольников (Ветка) в Малороссии, который после этого перестал существовать[92]. А в 1772 г. гонениям подверглась секта скопцов в Орловской губернии. К.Валишевский полагает, что причина сохранения гонений на староверов и раскольников, в отличие от других религий, состояла в том, что они рассматривались не только как религиозное, но и как социально-политическое движение[91]. Так, согласно распространённому среди раскольников учению, Екатерина II, наряду с Петром I, считалась «царём-антихристом»[93][94].

Свободное переселение немцев в Россию привело к существенному увеличению числа

За иудейской религией сохранялось право на публичное отправление веры. Религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию и могли избираться в органы местного самоуправления, становиться судьями и прочими госслужащими.

По личному указанию Екатерины II и за казённый счёт в 1787 году в типографии Академии наук в Санкт-Петербурге впервые в России был напечатан полный арабский текст исламской священной книги Корана для бесплатной раздачи «киргизам». Издание существенно отличалось от европейских прежде всего тем, что носило мусульманский характер: текст к печати был подготовлен муллой Усманом Ибрахимом. При жизни Екатерины Коран был издан в 1787, 1790, 1793 и 1796 годах[95]. В 1788 году был выпущен манифест, в котором императрица повелевала «учредить в Уфе духовное собрание Магометанского закона, которое имеет в ведомстве своём всех духовных чинов того закона, … исключая Таврической области»[96]. Таким образом, Екатерина начала встраивать мусульманское сообщество в систему государственного устройства империи. Мусульмане получали право строить и восстанавливать мечети.

От волго-уральских татар Екатерина II получила уважительное прозвище Аби-патша (в буквальном переводе — «Бабушка-царица»).

Екатерина разрешила Ордену иезуитов, который был к тому времени официально запрещён во всех странах Европы (решениями европейских государств и буллой папы римского), перенести свою штаб-квартиру в Россию[98]. В дальнейшем она покровительствовала ордену: предоставила ему возможность открыть свою новую резиденцию в Могилёве, запретила и конфисковала все выпущенные экземпляры «клеветнической» (по её мнению) истории ордена иезуитов, посещала их учреждения и оказывала другие любезности[91].

Внутриполитические проблемы

Тот факт, что императрицей была провозглашена женщина, не имевшая на это никаких формальных прав, породил множество претендентов на трон, омрачавших значительную часть царствования Екатерины II. Так, лишь с 1764 по 1773 гг. в стране появилось семь Лжепетров III (утверждавших, что они — не что иное, как «воскресший» Пётр III) — А. Асланбеков, И. Евдокимов, Г. Кремнёв, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. Богомолов, Н. Крестов; восьмым стал Емельян Пугачёв[99]. А в 1774—1775 гг. к этому списку добавилось ещё «дело княжны Таракановой», выдававшей себя за дочь Елизаветы Петровны.

В течение 1762—1764 гг. было раскрыто 3 заговора, имевших целью свержение Екатерины, причём два из них были связаны с именем Ивана Антоновича

В 1771 году в Москве произошла крупная эпидемия чумы, осложнённая народными волнениями в Москве, получившими название Чумной бунт. Восставшие разгромили Чудов монастырь в Кремле. На другой день толпа взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося в нём архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома знати. На подавление восстания были направлены войска под командованием Г. Г. Орлова. После трёхдневных боёв бунт был подавлен.

Крестьянская война 1773—1775 годов

Государственный исторический музей, Москва

В 1773—1775 году произошло крестьянское

Основные этапы:

- сентябрь 1773 — март 1774

- март 1774 — июль 1774

- июль 1774—1775

17 (

5 октября — 22 марта (2 апреля) 1773—1774 — стояние под стенами Оренбурга.

Март — июль 1774 г. — восставшие захватывают заводы Урала и Башкирии. Под Троицкой крепостью восставшие терпят поражение. 12 июля захватывают Казань. 17 июля вновь терпят поражение и отступают на правый берег Волги.

12 (23) сентября 1774 года Пугачёв был схвачен.

Историки полагают, что крестьянская война 1773—1775 гг. была одним из проявлений острого социального кризиса, разразившегося в середине царствования Екатерины, который был отмечен множеством восстаний в разных частях страны (Кижское восстание в Заонежье в 1769—1770, чумной бунт 1771 года в Москве, восстание яицких казаков 1769—1772 и др.)[101]. Ряд историков указывает на изменение характера социальных протестов, приобретение ими классового, антидворянского, характера. Так, Дж. Блюм отмечает, что участники восстания Пугачёва убили около 1600 дворян, причём почти половину из них составляли женщины и дети, приводит другие случаи убийств дворян в ходе крестьянских восстаний той эпохи[102]. Как писал В. О. Ключевский, крестьянские восстания в екатерининское царствование «окрасились социальным цветом, то были восстания не управляемых против администрации, а низших классов — против высшего, правящего, против дворянства»[62].

Масонство

1762—1778 годы характеризуется организационным оформлением российского масонства и господством английской системы (елагинское масонство).

В 1760-е и особенно в 1770-е годы масонство приобретает в кругах образованного дворянства всё большую популярность. Количество масонских лож увеличивается многократно. Всего известно о приблизительно 80 масонских ложах, учреждённых в период царствования Екатерины II, тогда как ранее они насчитывали единицы[103]. Исследователи масонства связывают это, с одной стороны, с модой на всё новое и иностранное (один из основателей русского масонства И. П. Елагин называл его «игрушкой для праздных умов»), а с другой стороны, с новыми веяниями просветительской эпохи и пробуждением общественных интересов среди дворянства[104]. Политика Екатерины по отношению к масонству была достаточно противоречивой. С одной стороны, ей не за что было упрекать масонов, кроме как за странные ритуалы, которые она высмеивала в своих комедиях. Но никаких запретов на деятельность масонов в её царствование не было, за исключением единичных случаев (см. далее). С другой стороны, как пишет историк В. И. Курбатов, «Екатерина с большим подозрением относилась к масонству», в котором «усмотрела угрозу своему правлению»[105]. Эти подозрения касались двух моментов. Во-первых, она опасалась чрезмерного усиления иностранного влияния, распространяемого через масонские ложи. Так, когда в 1784 году елагинские ложи по неизвестным причинам, но по собственному желанию, приостановили свою работу, возобновив свои заседания лишь спустя 2 года, то Екатерина удостоила передать ордену «за добросовестность её членов избегать всяких контактов с заграничными масонами, при настоящих политических отношениях, питает к ним большое уважение».

Во-вторых, подозрения императрицы касались издательской и публицистической деятельности московских масонских лож мартинистов и розенкрейцеров, возглавляемых Н. И. Новиковым, И. Г. Шварцем и др., в чьих книгах и статьях она усматривала намёки, адресованные её собственному правлению. В 1786 году все эти ложи были закрыты, что было единственным случаем такого рода при Екатерине, а некоторые члены этих лож, прежде всего сам Новиков, а также М. И. Невзоров и В. Я. Колокольников, подверглись репрессиям[106]. Помимо этого, в 1786 году были запрещены 6 книг, изданных московскими розенкрейцерами. Эти факты свидетельствуют о стремлении Екатерины II контролировать масонство и допускать лишь такую его деятельность, которая не противоречила её интересам.

Развитие литературы. Дело Новикова и дело Радищева

Отечественная литература в эпоху Екатерины, как и в целом в XVIII веке, по мнению ряда историков, находилась в зачаточном состоянии, занимаясь, по словам К.Валишевского, в основном «переработкой иностранных элементов»[107]. Такое же мнение высказывает А.Труайя, который пишет, что у Сумарокова, Хераскова, Богдановича и других русских писателей той эпохи много прямых заимствований у французских писателей[108]. Как констатировал в XIX в. французский историк А. Леруа-Болье[англ.], тенденция России XVIII века к подражанию всему иностранному на целое столетие затормозила рождение самобытной национальной литературы[109].

«Официальная» литература эпохи Екатерины представлена несколькими известными именами: Фонвизин, Сумароков, Державин, — и весьма небольшим числом и объёмом написанных ими произведений, и не идёт ни в какое сравнение с русской литературой первой половины XIX в. Правда, была ещё «неофициальная» литература: Радищев, Новиков, Кречетов, — которая была подвергнута запрету, а авторы — жестоким репрессиям. Подобной же участи подвергся и ряд других, менее известных, авторов, например, Княжнин, чья историческая драма («Вадим Новгородский») была также запрещена, а весь тираж был сожжён. По мнению историков, политика императрицы, состоявшая, с одной стороны, в своеобразном личном «руководстве» литературным творчеством, а с другой стороны, жёсткая цензура и репрессии в отношении неугодных писателей, не способствовала развитию отечественной литературы[107][110].

Это касалось как отдельных произведений, так и литературных журналов. В течение её царствования появилось несколько журналов, но ни один из них, за исключением журнала «Всякая всячина», издаваемого самой Екатериной, не смог долго просуществовать. Причина состояла в том, как писал Г. В. Плеханов, и с чем согласен историк Н. И. Павленко, что издатели журналов «считали себя вправе критиковать, между тем как Фелица [Екатерина II] считала их обязанными восторгаться»[111].

Так, журнал Новикова «Трутень» был закрыт властями в 1770 г., как полагают историки, вследствие того, что в нём поднимались острые социальные темы — произвол помещиков в отношении крестьян, повальная коррупция среди чиновников и т. д. После этого Новикову удалось начать выпуск нового журнала «Живописец», в котором он уже старался избегать острых социальных тем. Однако и этот журнал через несколько лет был закрыт. Той же участи подвергся «Санкт-Петербургский Вестник», просуществовавший лишь немногим более двух лет, и другие журналы[112].

Такая же политика проводилась в отношении издаваемых книг — и не только в стране, но и за рубежом, касавшихся России и императорской политики. Так, резкой критике со стороны Екатерины подверглась выпущенная в 1768 году французским астрономом Шаппом д’Отрошем (Chappe d’Auteroche) книга о его поездке в Россию, в которой он писал о царившем среди чиновников взяточничестве и о торговле людьми, а также изданная в 1782 г. во Франции «История России» Левэка (L’Evesque), в которой, по её мнению, было слишком мало похвалы в адрес императрицы[113].

Таким образом, по мнению ряда историков, остракизму подвергались не только «вредные» произведения, но и «недостаточно полезные», посвящённые не прославлению России и её императрицы, а каким-то иным, «посторонним», и потому «ненужным», вещам. В частности, полагают[114], что не только содержание отдельных книг и статей, но и сама издательская деятельность Новикова, ведшаяся с большим размахом (из 2685 книг, изданных за 1781—1790 гг. в России, 748 книг, то есть 28 %, было издано Новиковым[115]), вызывала раздражение императрицы.

Так, в 1785 г. Екатерина II поручила архиепископу Платону выяснить, нет ли чего «вредного» в книгах, выпускаемых Новиковым. Тот изучил изданные им книги, которые большей частью выпускались в целях народного просвещения, и в конце концов так и не нашёл в них «ничего предосудительного с точки зрения веры и интересов государства». Тем не менее уже через год были закрыты новиковские масонские ложи, запрещён ряд его книг, а ещё через несколько лет он и сам был репрессирован. Как пишет Н. И. Павленко, «Состава преступления убедительно сформулировать не удалось, и Новиков без суда, личным указом Екатерины II от 1 мая 1792 был заточён в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Указ объявлял его государственным преступником, шарлатаном, наживавшимся за счёт обмана доверчивых людей»[116].

Очень похожа судьба Радищева. Как указывают историки, в его книге «Путешествие из Петербурга в Москву» отсутствуют призывы к свержению существующего строя и к ликвидации крепостнических порядков. Тем не менее автор был приговорён к смертной казни четвертованием (после помилования заменена 10-летней ссылкой в Тобольск) — за то, что его книга «наполнена вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к власти уважение…»[117].

Как полагают историки, и в «деле Новикова», и в «деле Радищева» определённую роль сыграло уязвлённое самолюбие Екатерины, привыкшей к лести и не выносившей людей, осмеливавшихся высказывать свои критические суждения, идущие вразрез с её собственными[116][118].

Екатерина II как деятель Эпохи Просвещения

Долгое царствование Екатерины II (1762—1796) наполнено значительными и весьма противоречивыми событиями и процессами.

- созыв и деятельность Уложенной комиссии (1767—1768);

- реформа административно-территориального деления Российской империи;

- принятие Жалованной грамоты городам, оформившей права и привилегии «третьего сословия» — горожан. Городское сословие делилось на шесть разрядов, получило ограниченные права самоуправления, избирало городского голову и членов городской Думы;

- принятие в 1775 году манифеста о свободе предпринимательства, согласно которому для открытия предприятия не требовалось разрешения правительственных органов;

- реформы 1782—1786 гг. в области школьного образования.

Конечно, эти преобразования имели ограниченный характер. Самодержавный принцип управления, крепостное право, сословный строй оставались незыблемыми. Крестьянская война Пугачёва (1773—1775), взятие Бастилии (1789) и казнь короля Людовика XVI (1793) не способствовали углублению реформ. Они шли с перерывами, в 90-е гг. и вовсе прекратились. Преследования А. Н. Радищева (1790), арест Н. И. Новикова (1792) не были случайными эпизодами. Они свидетельствуют о глубинных противоречиях просвещённого абсолютизма, невозможности однозначных оценок «золотого века Екатерины II».

Возможно, именно эти противоречия породили мнение, бытующее среди части историков, о чрезвычайном цинизме и лицемерии Екатерины II[119][120][121]; хотя она и сама способствовала возникновению данного мнения своими словами и действиями. Прежде всего, основная масса населения России вследствие её действий стала ещё более бесправной, лишённой нормальных человеческих прав, хотя в её силах было добиться обратного — и для этого не обязательно было отменять крепостное право[122]. Другие её действия, такие как ликвидация суверенной Польши, тоже вряд ли соответствовали идеям Просвещения, которых на словах она придерживалась. Кроме того, историки приводят примеры её конкретных слов и действий, подкрепляющие данное мнение:

- Как указывают В. О. Ключевский и Дж. Блюм, в 1771 г. Екатерине показалось «неприличным», что крестьян продают на публичных торгах «с молотка», и она выпустила закон, запрещавший публичные торги. Но поскольку этот закон игнорировали, то Екатерина не стала добиваться его исполнения, а в 1792 г. опять разрешила торговлю крепостными на аукционах, запретив при этом употреблять молоток аукциониста, что, по-видимому, показалось ей особенно «неприличным»[76][123].

- В другом приводимом ими примере речь идёт об указе Екатерины, запрещавшем крестьянам подавать жалобы на помещиков (за это теперь им грозило избиение кнутом и пожизненная каторга). Екатерина издала этот указ 22 августа 1767 г., «в то самое время как депутаты Комиссий слушали статьи „Наказа“ о свободе и равенстве»[76][124];

- Дж. Блюм приводит также следующий пример: помещики нередко выгоняли на улицу старых или больных крестьян (давая им при этом вольную), которые вследствие этого были обречены на смерть. Екатерина своим указом обязала помещиков перед этим брать у крестьян расписку, что они на это согласны[125]

- Как указывает А.Труайя, Екатерина постоянно в своей переписке называла крепостных крестьян «рабами». Но стоило французскому просветителю Дидро во время встречи с ней употребить это слово, как она была страшно возмущена. «В России нет рабов, — заявила она. — Крепостные крестьяне в России духом своим независимы, хотя телом и испытывают принуждение»[126].

- Н. И. Павленко приводит ряд писем Екатерины Вольтеру. В одном из них (1769) она писала: «…наши налоги так необременительны, что в России нет мужика, который бы не имел курицы, когда он её захочет, а с некоторого времени они предпочитают индеек курам». В другом письме (1770), написанном в разгар голодомора и бунтов, охвативших разные части страны: «В России всё идёт обыкновенным порядком: есть провинции, в которых почти не знают того, что у нас два года продолжается война. Нигде нет недостатка ни в чём: поют благодарственные молебны, танцуют и веселятся»[127].

Особую тему представляют взаимоотношения Екатерины и французских просветителей (Дидро, Вольтер). Общеизвестно, что она была с ними в постоянной переписке, а они высказывали о ней высокое мнение. Однако многие историки пишут, что эти отношения носили характер очевидного «спонсорства», с одной стороны, и лести, с другой[121]. Как пишет Н. И. Павленко, узнав, что Дидро нуждается в деньгах, Екатерина купила его библиотеку за 15 тыс. ливров, но не забрала её, а оставила ему, «назначив» его пожизненным смотрителем его же библиотеки с выплатой «жалованья» из русской казны в размере 1000 ливров в год. Вольтера осыпала разнообразными милостями и деньгами, и приобрела после смерти его библиотеку, выплатив щедрые суммы наследникам. Со своей стороны, и они не оставались в долгу. Дидро расточал похвалу и лесть в её адрес, а свои критические заметки «клал под сукно» (так, лишь после смерти были обнаружены его резкие критические «Замечания о Наказе» Екатерины[128]). Как указывает К.Валишевский, Вольтер называл её «северной Семирамидой» и утверждал, что солнце, освещающее мир идей, перешло с Запада на Север; написал по «приготовленным» для него по приказанию Екатерины материалам историю Петра I, вызвавшую насмешки других европейских учёных[129]. А.Труайя отмечает, что Вольтер и Дидро соревновались в преувеличенных похвалах Екатерине, приводя соответствующие примеры (так, Дидро в свою очередь писал, что «ставит её на один уровень» с Цезарем, Ликургом и Солоном, выше Фридриха Великого, и лишь после встречи с ней в России его душа, ранее «душа раба», стала «душой свободной» и т. д.), и даже ревновали друг друга к её милостям и вниманию[130]. Поэтому ещё А. С. Пушкин писал об «отвратительном фиглярстве» императрицы «в сношениях с философами её столетия», а по словам Фридриха Энгельса, «Двор Екатерины II превратился в столицу тогдашних просвещённых людей, особенно французов; …ей настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали „северную Семирамиду“ и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире, отечеством либеральных принципов, поборником религиозной терпимости»[121]

И тем не менее именно в эту эпоху появилось

Екатерина и учебные заведения

В мае 1764 года было основано первое в России учебное заведение для девочек — Смольный институт благородных девиц. Следом открылся Новодевичий институт для воспитания мещанских девиц. Вскоре Екатерина II обратила внимание на

Вместе с тем, как пишет историк

Развитие культуры и искусства

Екатерина считала себя «философом на троне» и благосклонно относилась к

Вместе с тем, многие историки указывают на односторонний характер такого покровительства со стороны Екатерины. Деньгами и наградами щедро одаривались в основном иностранные деятели науки и культуры, которые разносили за рубежом славу о Екатерине II. Особенно разителен контраст в отношении отечественных художников, скульпторов и литераторов. «Екатерина не оказывает им поддержки, — пишет А. Труайя, — и проявляет к ним чувство, среднее между снисходительностью и презрением. Живя в России, Фальконе возмущался грубостью царицы по отношению к отличному художнику Лосенко. „Бедняга, униженный, без куска хлеба, хотел уехать из Санкт-Петербурга и приходил ко мне изливать своё горе“, — пишет он. Путешествовавший по России Фортиа де Пилес удивляется, что Её величество допускает, чтобы талантливый скульптор Шубин ютился в тесной каморке, не имея ни моделей, ни учеников, ни официальных заказов. За всё своё царствование Екатерина сделала заказ или дала субсидии очень немногим русским художникам, зато не скупилась на закупки произведений иностранных авторов»[60].

Как отмечает Н. И. Павленко, «поэт Г. Р. Державин за всю жизнь службы при дворе получил лишь 300 душ крестьян, две золотые табакерки и 500 руб.»[52] (хотя являлся не только литератором, но и чиновником, выполнявшим различные поручения), в то время как иностранные писатели, ничего особенного не делая, получали от неё целые состояния. В то же время, хорошо известно, какую «награду» получил от неё ряд русских писателей Радищев, Новиков, Кречетов, Княжнин, которые были репрессированы, а их произведения — запрещены и сожжены.

Как пишет К. Валишевский, Екатерина окружила себя «посредственностями из иностранных художников» (Бромптон, Кениг и др.), бросив на произвол судьбы талантливых русских художников и скульпторов. Гравёру Гавриилу Скородумову, изучавшему своё искусство во Франции и выписанному Екатериной оттуда в 1782 году, не нашлось работы при дворе её величества, и он был вынужден работать в качестве плотника или подмастерья. Скульптор Шубин и художник Лосенко не получали заказов от императрицы и её придворных и пребывали в нищете; Лосенко с отчаяния отдался пьянству. Зато когда он умер, и выяснилось, что он был великим художником, пишет историк, Екатерина «охотно присоединила его апофеоз к своему величию». «В общем, национальное искусство, — заключает Валишевский, — обязано Екатерине только несколькими моделями Эрмитажа, послужившими для изучения и подражания русским художникам. Но, кроме этих моделей, она не дала ему ничего: даже куска хлеба»[136].

Известен и эпизод с

Внешняя политика

|

| |||||||||

Главы российской внешней политики во время екатерининского царствования: Никита Иванович Панин (слева) и Александр Андреевич Безбородко

| ||||||||||

Внешняя политика Российского государства при Екатерине была направлена на укрепление роли России в мире и расширение её территории. Девиз её дипломатии заключался в следующем: «нужно быть в дружбе со всеми державами, чтобы всегда сохранять возможность стать на сторону более слабого… сохранять себе свободные руки… ни за кем хвостом не тащиться»[138]. Однако этим девизом нередко пренебрегали, предпочитая присоединять слабых к сильным вопреки их мнению и желанию.

Расширение пределов Российской империи

Новый территориальный рост России начинается с воцарением Екатерины II. После первой турецкой войны Россия приобретает в 1774 году важные пункты в устьях Днепра, Дона и в Керченском проливе (Кинбурн, Азов, Керчь, Еникале). Затем в 1783 году присоединяется Балта, Крым и Кубанская область. Вторая турецкая война оканчивается приобретением прибрежной полосы между Бугом и Днестром (1791 г.). Благодаря всем этим приобретениям Россия становится твёрдой ногой на Чёрном море. В то же время польские разделы отдают России западную Русь. По первому из них в 1773 году Россия получает часть Белоруссии (губернии Витебская и Могилёвская); по второму разделу Польши (1793 г.) Россия получила области: Минскую, Волынскую и Подольскую; по третьему (1795—1797 гг.) — литовские губернии (Виленскую, Ковенскую и Гродненскую), Чёрную Русь, верхнее течение Припяти и западную часть Волыни. Одновременно с третьим разделом присоединено было к России и герцогство Курляндское.

Разделы Речи Посполитой

В состав федеративного польско-литовского государства Речь Посполитая входили Польское королевство и Великое княжество Литовское.

Поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой послужил вопрос о положении диссидентов (то есть некатолического меньшинства — православных и протестантов), чтобы те были уравнены с правами католиков. Екатерина оказывала сильное давление на шляхту с целью избрания на польский престол своего ставленника Станислава Августа Понятовского, который и был избран. Часть польской шляхты выступила против этих решений и организовала восстание, поднятое в Барской конфедерации. Оно было подавлено русскими войсками в союзе с польским королём. В 1772 году Пруссия и Австрия, опасаясь усиления российского влияния в Польше и её успехами в войне с Османской империей (Турция), предложили Екатерине провести раздел Речи Посполитой в обмен на прекращение войны, угрожая в противном случае войной против России. Россия, Австрия и Пруссия ввели свои войска.

В 1772 году состоялся Первый раздел Речи Посполитой. Австрия получила всю Галицию с округами, Пруссия — Западную Пруссию (Поморье), Россия — восточную часть Белоруссии до Минска (губернии Витебская и Могилёвская) и часть латвийских земель, входивших ранее в Ливонию. Польский сейм был вынужден согласиться с разделом и отказаться от претензий на утраченные территории: Польшей было потеряно 380 000 км² с населением в 4 миллиона человек.

Польские дворяне и промышленники содействовали принятию Конституции 1791 года; консервативная часть населения Тарговицкой конфедерации обратилась к России за помощью.

В 1793 году состоялся Второй раздел Речи Посполитой, утверждённый на Гродненском сейме. Пруссия получила Гданьск, Торунь, Познань (часть земель по р. Варта и Висла), Россия — Центральную Белоруссию с Минском и Новороссии (часть территории современной Украины).

В марте

В 1795 году состоялся Третий раздел Речи Посполитой. Австрия получила Южную Польшу с Люблином и Краковом, Пруссия — Центральную Польшу с Варшавой, Россия — Литву, Курляндию, Волынь и Западную Белоруссию.

13 (24) октября 1795 года — конференция трёх держав о падении польского государства, оно потеряло государственность и суверенитет.

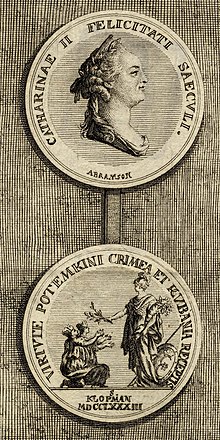

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма к России

Важным направлением внешней политики Екатерины II являлись также территории Крыма, Причерноморья и Северного Кавказа, находившиеся под турецким владычеством.

Когда вспыхнуло восстание

После окончания русско-турецкой войны 1768—1774 политика России в отношении

После победы императрица вместе с австрийским императором

Войны с Турцией ознаменовались крупными военными победами

, утверждением России на Чёрном море. В результате их к России отошло Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, усилились её политические позиции на Кавказе и Балканах, укреплён авторитет России на мировой арене.По мнению многих историков, эти завоевания являются главным достижением царствования Екатерины II. Вместе с тем, ряд историков (К.Валишевский, В. О. Ключевский и др.) и современников (Фридрих II, французские министры и др.) объясняли «удивительные» победы России над Турцией не столько силой русской армии и флота, которые были ещё довольно слабыми и плохо организованными, сколько следствием чрезвычайного разложения в этот период турецкой армии и государства[58][139].

Отношения с Грузией и Персией

При царе Картли и Кахети

Отношения со Швецией

Почти весь срок правления Екатерины прошёл под знаком напряжённого русско-шведского соперничества на Балтике, одной из причин которого было большое влияние идей реванша за поражение в Северной войне в умах значительной части шведской аристократии; временами Швеция оценивалась в Петербурге как наиболее опасный противник России во всей Европе. Активной работой русской дипломатии в Стокгольме периодически остроту отношений удавалось понижать.[140]

Однако в 1788 году, пользуясь тем, что Россия вступила в войну с Турцией, Швеция, поддержанная Пруссией, Англией и Голландией, развязала с ней

Отношения с другими странами

В 1764 году нормализовались отношения между Россией и Пруссией и между странами был заключён союзный договор. Этот договор послужил основой образованию Северной системы — союзу России, Пруссии, Англии, Швеции, Дании и Речи Посполитой против Франции и Австрии. Русско-прусско-английское сотрудничество продолжилось и далее. В октябре 1782 года подписан Договор о дружбе и торговле с Данией.

Екатерина Великая поддерживала отношения и со среднеазиатскими ханствами. В 1774 и 1779 годах она принимала бухарского посла Ирназар Максудова.

В третьей четверти XVIII в. шла борьба североамериканских колоний за независимость от Англии — буржуазная революция привела к созданию США. В 1780 году, русское правительство приняло «Декларацию о вооружённом нейтралитете», поддержанную большинством европейских стран (суда нейтральных стран имели право вооружённой защиты при нападении на них флота воюющей страны).

В европейских делах роль России возросла во время австро-прусской войны 1778—1779 годов, когда она выступила посредницей между воюющими сторонами на Тешенском конгрессе, где Екатерина по существу продиктовала свои условия примирения, восстанавливавшие равновесие в Европе[141]. После этого Россия часто выступала арбитром в спорах между германскими государствами, которые обращались за посредничеством непосредственно к Екатерине.

Одним из грандиозных планов Екатерины на внешнеполитической арене стал так называемый

После Французской революции Екатерина выступила одним из инициаторов

Незадолго до смерти, в 1796 г., Екатерина начала Персидский поход: планировалось, что главнокомандующий Валериан Зубов (выдвинувшийся в полководцы благодаря протекции своего брата Платона Зубова — фаворита императрицы) с 20 тыс. солдат захватит всю или значительную часть территории Персии. Дальнейшие грандиозные завоевательные планы, которые как полагают, были разработаны самим Платоном Зубовым, включали поход на Константинополь: с запада через Малую Азию (Зубов) и одновременно с севера со стороны Балкан (Суворов), — для осуществления лелеянного Екатериной Греческого проекта. Этим планам не суждено было сбыться ввиду её смерти, хотя Зубов успел одержать несколько побед и захватить часть персидской территории, включая Дербент и Баку[144].

Итоги и оценки внешней политики

В царствование Екатерины Российская империя обрела статус великой державы. В результате двух успешных для России русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 гг. к России был присоединён Крымский полуостров и вся территория Северного Причерноморья. В 1772—1795 гг. Россия приняла участие в трёх разделах Речи Посполитой, в результате которых присоединила к себе территории нынешних Белоруссии и Западной Украины, Литвы и Курляндии. В период правления Екатерины началась российская колонизация Алеутских островов и Аляски.

Вместе с тем, многие историки рассматривают отдельные элементы внешней политики Екатерины II (ликвидация Речи Посполитой как самостоятельного государства, стремление к захвату Константинополя) как имевшие скорее отрицательные, чем положительные, результаты. Так, Н. И. Павленко называет ликвидацию Польши как суверенного государства «разбойничьей акцией со стороны соседей»[145]. Как пишет К.Эриксон, «Нынешние историки посягательства Екатерины на независимость Польши воспринимают как варварство, идущее вразрез с идеалами гуманизма и просвещения, которые она проповедовала»[146]. Как отмечают К.Валишевский и В. О. Ключевский, в ходе разделов Речи Посполитой 8 миллионов славян оказались под «игом» Пруссии и Австрии; причём, эти разделы очень усилили последних, намного более, чем Россию. В результате Россия своими руками создала на своей западной границе в лице укрепившихся германских государств грозных потенциальных противников, с которыми в дальнейшем ей придётся воевать[58][139].

Преемники Екатерины критически оценивали принципы её внешней политики. Её сын Павел I относился к ним отрицательно и поспешил полностью пересмотреть сразу после восшествия на трон. В царствование её внука Николая I бароном Брунновым был подготовлен рапорт, в котором говорилось: «Мы не можем не признать, что способы, избранные императрицей Екатериной для исполнения её планов, далеко не согласуются с характером прямоты и чести, которые являются теперь неизменным правилом нашей политики…». «И нашей истинной силой», — приписал император Николай I своей собственной рукой[144].

Итоги царствования

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Примечания

- ↑ Киданова Е. А., Гордон Э. В. «Золотой век» Екатерины II // Юный учёный. — 2017. — № 4. — С. 18-19. URL: http://yun.moluch.ru/archive/13/1019/ Архивная копия от 29 июня 2019 на Wayback Machine

- ↑ Киданова Е. А., Гордон Э. В. «Золотой век» Екатерины II // Юный учёный. — 2017. — № 4. — С. 18-19. URL: http://yun.moluch.ru/archive/13/1019/ Архивная копия от 29 июня 2019 на Wayback Machine

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 43, 61.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 1, ч. 2, гл. 3, III.

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 372—374.

- ↑ 1 2 Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 179.

- ↑ 1 2 Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 2, ч. 2, гл. 2, III.

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 71.

- ↑ Императрица Екатерина Вторая Архивная копия от 29 августа 2017 на Wayback Machine.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 301, 329

- ↑ Томсинов В.А. Императрица Екатерина II (1729-1796) // Российские правоведы XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. — Зерцало. — М., 2007. — Т. 1. — С. 63. — 672 с. — ("Русское юридическое наследие"). — 1000 экз. — ISBN 978-5-8078-0144-9.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн.2, ч. 1, гл. 2, I

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 114

- ↑ 1 2 Ключевский В. Курс русской истории. Лекция LXXVII

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 129, 131

- ↑ Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 242

- ↑ Ю. А. Петров. Уложенная комиссия. Дата обращения: 23 июля 2019. Архивировано 23 июля 2019 года.

- ↑ Сафонов М. М. Завещание Екатерины II. Дата обращения: 26 июля 2019. Архивировано 7 апреля 2017 года.

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 85-86, 331—332

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 313

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 175—178

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 94

- ↑ 1 2 Бердышев С. Н. Екатерина Великая. — М.: Мир книги, 2007. — 240 с.

- ↑ Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики) Ленинград — Москва, 1928, т. 7, с. 41

- ↑ 1 2 Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 304—305

- ↑ Russie a la fin du 19e siecle, sous dir. de M.Kowalevsky. Paris, 1900, pp. 687, 691

- ↑ Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики) Ленинград — Москва, 1928, т. 7, с. 41

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 222

- ↑ Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 399—400

- ↑ Туган-Барановский М. Русская фабрика. М.-Л., 1934, с. 60-62

- ↑ Туган-Барановский М. Русская фабрика. М.-Л., 1934, с. 59

- ↑ Wallerstein I. The Modern World-System III. The Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840s. San Diego, 1989, p.142

- ↑ Туган-Барановский М. Русская фабрика. М.-Л., 1934, с. 37

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 208, 211, 215

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 295

- ↑ Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён. При участии Н.Никольского и В.Сторожева. Москва, 1911, т. 4, с. 91-92, 106—113

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 323, 373, 364, 87

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 374.

- ↑ Чечулин Н. Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. С-Петербург, 1906, с. 380.

- ↑ Муравьёва Л. А. Кредитная политика Екатерины II // Финансы и кредит : журнал. — 2010. — № 13. — С. 78.

- ↑ Екатерина II в стихотворении Пушкина «Мне жаль великия жены». pushkinskijdom.ru. Дата обращения: 2012-8-24. Архивировано 15 октября 2012 года.

- ↑ Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Берлин, 1900, т. 2, с. 208, 212.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 82—86.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 365.

- ↑ Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 355.

- ↑ Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени. Минск, 2004, с. 487.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 332.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 3, ч. 1, гл. 3, IV.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 355.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 3, ч. 2, гл. 3, I.

- ↑ Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 409.

- ↑ 1 2 Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 389.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 389, 371.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 376.

- ↑ Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 430.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 3, ч. 1, гл. 1, III.

- ↑ Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 2, ч. 2, гл. 3, III.

- ↑ 1 2 3 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXVI.

- ↑ 1 2 Грабеньский В. История польского народа. Минск, 2006, с. 496.

- ↑ 1 2 Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 456.

- ↑ См. Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн. 3, ч. 1, гл. 3, II.

- ↑ 1 2 3 4 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXXI.

- ↑ Скороходов Л.Я. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ МЕДИЦИНЫ. supotnitskiy.ru. Дата обращения: 10 марта 2020. Архивировано 8 апреля 2020 года.

- ↑ Константин Кудряшов. Имперские мелочи: Екатерина II ввела моду на наградные часы и самовар // Аргументы и факты. — 2012. — № 26 за 27 июня. — С. 12.

- ↑ Национальный календарь профилактических прививок в России. Дата обращения: 25 декабря 2012. Архивировано из оригинала 30 января 2013 года.

- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 13 июля 2007. Архивировано из оригинала 28 сентября 2007 года.

- ↑ Каменский А. Б. «Царство разума» и «еврейский вопрос»: Как Екатерина Вторая вводила черту оседлости в Российской империи Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine // История. — 2004. — № 3.

- ↑ Шпак А. А. Административно-территориальные преобразования в Немповолжье 1764-1944 гг.. — Средняя Ахтуба : Geschichte der Wolgadeutschen, 2012. — С. 12. — 386 с.

- ↑ Ключевский В. Курс русской истории. Лекция LXXVI.

- ↑ Ключевский В. Курс русской истории. Лекция LXXXI

- ↑ Пайпс Р. Истоки гражданских прав в России — год 1785. — М. — Московская школа политических исследований — 2010.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 300—301

- ↑ Б. Н. Миронов. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб, 2003, т. 1, с. 82

- ↑ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, pp.367, 376

- ↑ Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён. При участии Н.Никольского и В.Сторожева. Москва, 1911, т. 4, с. 120

- ↑ 1 2 3 Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXX

- ↑ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 422

- ↑ Пушкарёв С. Обзор русской истории. М., 1991

- ↑ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 441

- ↑ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 439

- ↑ О бытiи помѣщичьимъ людямъ и крестьянамъ въ повиновенiи и послушанiи у своихъ помѣщиковъ, и о неподаванiи челобитенъ въ собственныя Ея Величества руки. Дата обращения: 4 октября 2019. Архивировано 13 июня 2020 года.

- ↑ Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 225, 298

- ↑ Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York, 1964, p. 357

- ↑ Де Мадриага И. Россия в эпоху Екатерины Великой

- ↑ Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960, с. 371; Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён. При участии Н.Никольского и В.Сторожева. Москва, 1911, т. 4, с. 129—131

- ↑ Муравьёва М. Веротерпимая императрица //Независимая газета от 03.11.2004. Дата обращения: 29 ноября 2013. Архивировано 9 октября 2017 года.

- ↑ 1 2 Смахтина М. В. Правительственные ограничения предпринимательства старообрядцев в XVIII первой половине XIX в. // Материалы научно-практической конференции «Прохоровские чтения». Дата обращения: 14 июля 2007. Архивировано из оригинала 18 марта 2009 года.

- ↑ А. Мыльников: «Сенату предписывалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. … Круг указов, которыми император обещал защитить старообрядцев „от чинимых им обид и притеснений“, был скреплён торжественным манифестом 28 февраля. Бежавшим за рубеж „великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам“ разрешалось возвращаться до 1 (12) января 1763 года „без всякой боязни или страха“» [1] Архивная копия от 13 сентября 2017 на Wayback Machine

- ↑ Беглопоповщина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ О реформе патриарха Никона Екатерина в 1763 году писала — «Никон-личность возбуждающая во мне отвращение. Счастливее бы была, если бы не слыхала о его имени… Подчинить себе пытался Никон и государя: он хотел сделаться папой… Никон внёс смуту и разделения в отечественную мирную до него и целостно единю церковь. Триперстие навязано нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных казней… Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа»[2] Архивная копия от 28 сентября 2017 на Wayback Machine

- ↑ 1 2 3 Казимир Валишевский. Екатерина Великая (Роман императрицы), кн.2, ч. 1, гл. 3, II

- ↑ Покровский М. Н. Русская история с древнейших времён. При участии Н.Никольского и В.Сторожева. Москва, 1911, т. 4, с. 186

- ↑ Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики) Ленинград — Москва, 1928, т. 5, с. с.264-268