Фаланга (строй)

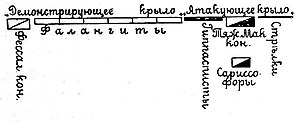

Рисунок из статьи «История военного искусства»

(«Военная энциклопедия Сытина»; 1913 год)

Рисунок из статьи «История военного искусства»

(«Военная энциклопедия Сытина»; 1913 год)

Фаланга (др.-греч. φάλαγξ) — боевой порядок (строй) пехоты в Греции, Древней Македонии, а также ряде других древних государств, в том числе, Карфагене.

.Описание

Строй представляет собой плотное построение

Любая варварская народность и толпа легковооружённых людей бессильна перед правильно выстроенной и хорошо вооружённой фалангой.

Пехотинец, сражавшийся в строю фаланги, назывался фалангит[источник не указан 188 дней

В ходе движения происходил постепенный сдвиг строя вправо из-за естественной тенденции фаланги постепенно смещаться в сторону, не прикрытую щитами[4].

История

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В значении тесно сомкнутой боевой линии слово фаланга встречается уже в Илиаде (VI, 6; XI, 90; XIX, 158).

Впервые фалангу использовали аргосцы под командованием царя Фидона, разбившие спартанцев в 669 г. до н. э. при Гисиях[5].

Фаланги составлялись по народам, племенам, родам или семействам, распределение же воинов вглубь определялось их храбростью и силой. В историческую эпоху фаланга как форма построения войска в сражении встречается во всех греческих

Так, в битве при

Впервые фалангу усовершенствовал фиванский стратег Эпаминонд. При сражении в фаланге боец стремится поразить противника напротив и справа от себя (так как оружие держится в правой руке). Уклон вправо возникает ещё и потому, что каждый пехотинец стремится прикрыться дополнительно щитом соседа, поэтому часто левый фланг фаланги оказывался разгромлен, причём у обоих противников. Дальше оба победивших фланга сходились снова, зачастую уже с перевёрнутым фронтом. Эпаминод использовал это естественное устремление бойцов, тем, что свой левый фланг он строил на большую глубину, чем правый, и выдвигал его немного вперёд. Таким образом, его пехотинцы наступали на противника как бы под углом (косая фаланга). Он же сумел задействовать в бою дополнительные ряды фаланги, увеличив тем самым её силу на 30-60 % при том же числе воинов. В обычной фаланге непосредственно в схватке могли участвовать только первые три ряда — первый, наносящий удары на высоте бедра, второй — на уровне груди, и третий — на уровне плеча. Фаланга Эпаминонда же могла задействовать четвёртый, а при хорошей выучке — даже и пятый ряд за счёт того, что воины этих рядов держали копья с левой стороны тела (также на различных уровнях по высоте), так что они действовали в разных плоскостях и не мешали друг другу. Сами копья должны были быть существенно длиннее, чем у первых двух рядов[источник не указан 188 дней].

Построение фаланги было усовершенствовано

Во времена диадохов качество уступило место количеству, что привело к сокрушительному поражению в битве при Киноскефалах в 197 году до н. э. от римских легионов в ходе Второй македонской войны.

У римлян построение фалангой практиковалось до введения манипулярного построения Марком Фурием Камиллом, а также при императорах в войнах с варварскими племенами.

Выделяют два основных типа фаланги:

- Классическая — в одной руке большой круглый щит (гоплон), в другой копьё. Основу классической фаланги составляли гоплиты.

Сплочённые и тесные шеренги воинов (от 8 до 25 рядов). Основную тяжеесть сражения воспринимали на себя два первых ряда, остальные заменяли павших и раненных, а так же обеспечивали усиления натиска либо помогали удерживать позицию Недостатком было отсутствие манёвренности и незащищённость сзади и с боков. Поэтому их прикрывали

.- Македонская (эллинистическая) — длинное копьё (сариссу) из-за тяжести удерживают двумя руками, маленький щит закреплён на локте ремнём. Основу македонской фаланги составляли сариссофоры.

«Конная фаланга» — иногда встречающееся (не являющееся научным, конные воины с копьями 1,5—2 метра облачённые в бронзовые доспехи), описательное название строя

См. также

- Шилтрон — построение пехоты в круг, ощетинившийся копьями.

- Баталия — построение пикинёров квадратом, образующее «лес пик».

- Каре — построение квадратом, образующее «лес штыков», применялось для защиты от кавалерии.

Примечания

- ↑ Ὅπλίται // Реальный словарь классических древностей / авт.-сост. Ф. Любкер ; Под редакцией членов Общества классической филологии и педагогики Ф. Гельбке, Л. Георгиевского, Ф. Зелинского, В. Канского, М. Куторги и П. Никитина. — СПб., 1885.

- ↑ «Но германцы по своему обыкновению быстро выстроились фалангой и приняли направленные на них римские мечи.»- Гай Юлий Цезарь, «Записки о Галльской войне», I.52

- ↑ Страбон, География, Кн.7:3:17

- ↑ Каган, 2023, с. 302.

- ↑ Андреев Ю. В., Кошеленко Г. А., Кузищин В. И., Маринович Л. П. История Древней Греции / Кузищин В.И.. — М.: Высшая школа, 2001. — 399 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-06-003676-6.

- ↑ Б.Байер, У. Бирштайн и др. История человечества 2002 ISBN 5-17-012785-5

Литература

- Андреев Ю. В. Кто изобрёл греческую фалангу? // Петербургский археологический вестник. — № 7. — СПб., 1993. — С. 36-42.

- Блаватский В. Д. Дорийская фаланга и её происхождение // Материалы и исследования по археологии СССР. № 130. — С. 225—229.

- Вэрри Джон. Войны античности. От греко-персидских войн до падения Рима / Пер. с англ. Т. Баракиной, А. Никитиной, Е. Никитиной, С. Самченко, Т. Сенькиной, А. Чеха. — М.: Эксмо, 2009. — 2-е изд. — 232 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-30727-2.

- Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — М.: Директмедиа Паблишинг, 2005.

- Догерти Мартин Дж. Искусство войны. 3000 год до н. э. — 500 год н. э. Иллюстрированная история / Пер. с англ. М. Борисова. — М.: Астрель; ОГИЗ, 2012. — 224 с.: ил. — ISBN 978-5-271-38006-8.

- Елисеев М. Б. Римо-македонские войны. Легион против фаланги. — М.: Вече, 2016. — 416 с.: ил. — Серия «Всемирная история». — ISBN 978-5-4444-4926-4.

- Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского войска и вопрос о «гражданских морах» // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 2015. № 4. С. 125—132.

- Дональд Каган. Пелопоннесская война = Donald Kagan. The Peloponnesian War. — М.: Альпина нон-фикшн, 2023. — С. 637. — ISBN 978-5-00223-107-2.

- Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим: Война, мир и дипломатия в 220—146 годах до н. э. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1993. — 374 с. — ISBN 5-87245-007-9.

- Конноли Питер. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории / Пер. с англ. С. Лопуховой, А. С. Хромовой. — М.: Эксмо-Пресс, 2000. — 320 с.: ил. — ISBN 5-04-005183-2.

- Кузнецов В. Ф. Археологические данные о времени введения гоплитской фаланги в этрусских полисах // Вопросы археологии Приобья / Отв. ред. И. Н. Сосновкина. Тюмень, 1979. — С. 152—156.

- Лаптенков В. В. Как сражалась древнегреческая фаланга // Вопросы истории. 1995. № 9. — С. 159—163.

- Нефедкин А. К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: военный аспект проблемы // ВДИ. 2002. №. 1. — С. 87-96.

- Нефедкин А. К. Изучение феномена фаланги в историографии новейшего времени // Мнемон. Вып. 3. СПб., 2004. — С. 453—464.]

- Обнорский Н. П. Фаланга, форма построения войска // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Фуллер Джон. Военное искусство Александра Великого / Пер. с англ. Н. А. Поздняковой. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. — 350 с. — ISBN 5-9524-0606-8.

- Шеппард Рут. Александр Македонский. Армия, походы, враги / Пер. с англ. А. Колина. — М.: Эксмо, 2010. — 256 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-39019-9.

- Bauer. Die Kriegsaltertümer (1 ч. IV т. «Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft» Iw. Müller’a). Мюнхен, 1892.

- Droysen. Heerwesen und Kriegführung der Griechen (во 2 ч. II т. Hermann’s, «Lehrbuch der Griechischen Antiquitäten»). Фрейбург, 1888, 1889.

- Rüstow und Köchly. Geschichte des griechischen Kriegswesens. Aapay, 1852.