Лабиринтулы

| Лабиринтулы | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Вегетативная клетка и эктоплазматическая сеть Aplanochytrium sp. | ||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||

|

Домен: Bigyra Класс: Лабиринтулы |

||||||||||||

| Международное научное название | ||||||||||||

| Labyrinthulea Olive, 1975 | ||||||||||||

| Синонимы | ||||||||||||

|

||||||||||||

| Дочерние таксоны | ||||||||||||

|

См. раздел Систематика |

||||||||||||

| ||||||||||||

Лабири́нтулы (

В русскоязычной литературе укоренилась традиция[4] именовать термином «лабиринтулы» как представителей класса Labyrinthulea в целом, так и представителей входящего в него рода Labyrinthula (в данной статье упомянутый термин употребляется в широком значении, а там, где речь заходит именно о роде Labyrinthula, это указано явно).

Лабиринтулы распространены в

.С точки зрения

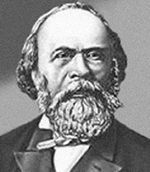

История изучения

Изучение лабиринтул началось в 1867 году, когда российский ботаник Л. С. Ценковский описал[8] два вида, вошедших в выделенный им род лабиринтулы (Labyrinthula) — первый из родов, в настоящее время относимых к данному классу. Обнаруженные им лабиринтулы произрастали на морских водорослях, найденных в Чёрном море неподалёку от Одессы. Положение данного рода (выделенного в 1868 немецким естествоиспытателем Э. Геккелем в отдельное семейство) в системе органического мира долгое время оставалось неясным — их относили и к миксомицетам, и к грибам, и к простейшим[9].

В 1936 году американский миколог Ф. К. Спэрроу, исследуя морские

Оба семейства первоначально рассматривались как не связанные друг с другом. Однако проведённые в 1950—1960-х годах ультраструктурные исследования показали структурную близость обеих групп (наличие внеклеточной плазматической сети и ботросом, сходство в строении клеточных стенок,

В 2012 году О. Р. Андерсон и Т. Кавалье-Смит пересмотрели структуру класса Labyrinthulea, включив в его состав роды Diplophrys, Sorodiplophrys, Amphifila (ранее относимые к протистам из группы Cercozoa) и подразделив класс на 2 отряда и 8 семейств (см. далее)[17].

Морфология

Своеобразие

Если у Labyrinthulidae плазмодий является сетчатым и его слизистые тяжи окружают каждую «клетку», то у Aplanochytridae и большинства представителей Thraustochytrida плазмодий образует древовидную структуру (из спорангия, окружённого плотной стенкой, исходят ветвящиеся слизистые тяжи), напоминая

Эктоплазматическая сеть не только обеспечивает прикрепление к субстрату

Описанная выше эктоплазматическая сеть характерна не для всех представителей класса лабиринтул; в частности, она отсутствует у Althornia

Клеточная биология

Стенка спорангия

Несмотря на то, что лабиринтулы относятся к страменопилам, их питание во многом подобно питанию грибов. Лабиринтулы питаются

Известно несколько

Размножение и жизненный цикл

Зооспоры имеют важное значение при определении родственных связей лабиринтул, а их строение указывает на принадлежность лабиринтул к страменопилам. Зооспоры представлены разножгутиковыми клетками, причём на переднем жгутике располагаются трёхчленные

.Размножение происходит за счёт деления «клеток» внутри плазмодия надвое или путём разделения плазмодиев

Экология

Лабиринтулы — чрезвычайно важный компонент морского микробного сообщества. Они обитают в основном в морских и

Лабиринтулы играют важную роль в морских пищевых цепях. Представители Thraustochytrida часто становятся пищей амёб, а содержащиеся в них омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты способствуют росту и размножению ракообразных. Многие морские рыбы, неспособные синтезировать эти соединения, вынуждены получать их из водорослей, на которых обитают лабиринтулы. Кроме того, лабиринтулы снабжают этими соединениями зоопланктон[18].

Хотя и в меньшей степени, чем

Многие лабиринтулы являются

Некоторые лабиринтулы освоили в качестве субстрата

.Эволюционная история

У лабиринтул параллельно с животными, растениями и грибами наблюдается процесс выхода из воды на сушу, поскольку эктоплазматическая сеть позволяет сохранять условия водной среды и вне её. По этой причине лабиринтулы представляют большой эволюционный интерес[28]. Имеется ряд доказательств, указывающих, что лабиринтулы были первыми эукариотическими осмогетеротрофами. По-видимому, ранние лабиринтулы были способны как к осмотрофному питанию, так и к фаготрофному, что подтверждается способностью к фаготрофии у ряда современных видов. Кроме того, как упоминалось выше, траустохитриды могут расти на пыльце сосны. Это происходит благодаря их способности разрушать входящий в состав пыльцевых зёрен спорополленин[англ.], хотя он очень стоек к микробному разрушению. Способность к разрушению спорополленина говорит в пользу очень долгой эволюционной истории этой группы протистов[18].

Андерсон и Кавалье-Смит полагают, что предки лабиринтул по своей морфологии были близки к современным траустохитриевым, так что последние в наибольшей степени отражают исходное для класса состояние. Как тип строения лабиринтулид, так и тип строения Diplophrys и сходных с ним родов (Sorodiplophrys, Amphifila) являются вторичными, возникшими из типа строения ранних лабиринтул в ходе эволюции (причём последний из этих типов возникал независимо как минимум дважды)[17].

Систематика

История систематики

Олайв вынес класс Labyrinthulea в отдельный подтип Labyrinthulina типа

С 1990-х годов, однако, всё большее распространение получают системы, в которых лабиринтулы рассматриваются именно в ранге класса, входящего в группу

По данным

Классификация 2012 года

По Андерсону и Кавалье-Смиту (2012), система класса Labyrinthulea выглядит следующим образом[17]:

Класс Labyrinthulea Olive, 1975 (лабиринтулы)

- Отряд Labyrinthulida Lankester, 1877 (лабиринтулиды)

- Семейство Labyrinthulidae Haeckel, 1868 (лабиринтуловые): род Labyrinthula[англ.]

- Семейство Aplanochytriidae Leander, 2001 (апланохитриевые): род Aplanochytrium

- Отряд Thraustochytrida Sparrow, 1973 (траустохитриды)

- Семейство Oblongichytriidae Cavalier-Smith, 2012 (облонгихитриевые): род Oblongichytrium

- Семейство Diplophryidae Cavalier-Smith, 2012 (диплофризовые): род Diplophrys

- Семейство Sorodiplophryidae Cavalier-Smith, 2012 (сородиплофризовые): род Sorodiplophrys

- Семейство Amphifilidae Cavalier-Smith, 2012 (амфифиловые): род Amphifila

- Семейство Althorniidae Cavalier-Smith, 2012 (алторниевые): род Althornia

- Семейство Thraustochytriidae Sparrow, 1943 (траустохитриевые): роды Thraustochytrium, Ulkenia, Schizochytrium[англ.], Japonochytrium, Aurantiochytrium, Sicyoidochytrium, Parietichytrium, Botryochytrium

Авторы системы преднамеренно трактуют отряд Thraustochytrida как парафилетический таксон (стремясь к большей однородности каждого из двух отрядов в плане морфологии)[17]. Альтернативой служит перенос семейства Oblongichytriidae в отряд Labyrinthulida, что делает оба отряда монофилетическими[39].

Дальнейшее развитие классификации

В 2013 году появились доводы в пользу включения в состав класса Labyrinthulea — в качестве наиболее рано отделившейся клады — вновь выделенной группы Amphitremida (амёбообразные простейшие из родов Amphitrema[англ.] и Archerella), представителей которой ранее относили к Cercozoa[39].

Предложенная Андерсоном и Кавалье-Смитом система класса Labyrinthulea с отрядами Labyrinthulida и Thraustochytrida была принята и в

Классификация 2019 года

Группа систематиков в 2019 году предложила своё видение таксона и его связей[43]:39—40:

- BigyraCavalier-Smith, 1998 emend. 2006

- Opalozoa Cavalier Smith, 1991 emend. 2006

- Sagenista Cavalier-Smith, 1995

- Pseudophyllomitidae Shiratori et al., 2016

- Labyrinthulomycetes Dick, 2001

- Amphitremida Poche, 1913 emend. Gomaa et al., 2003: роды Amphitrema, Archerella, Diplophrys, Paramphitrema

- Amphifilida Cavalier-Smith, 2012: роды Amphifila, Fibrophrys, Sorodiplophrys

- Oblongichytrida Bennett et al., 2017: род Oblongichytrium

- Labyrinthulida Doffein, 1901: роды Aplanochytrium, Labyrinthula, Stellarchytrium

- Thraustochytrida Sparrow, 1943: роды Althornia, Aurantiochytrium, Botryochytrium, Japanochytrium, Monorhizochytrium, Parietichytrium, Schizochytrium, Sicyoidochytrium Thraustochytrium, Ulkenia

Хозяйственное значение

В настоящий момент лабиринтулы приобретают важное промышленное значение как природные источники омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Предлагается использовать лабиринтул для синтеза

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 Кусакин О. Г., Дроздов А. Л. Филема органического мира. Ч. 2. — СПб.: Наука, 1997. — 381 с. — ISBN 5-02-026018. — С. 240—246.

- ↑ 1 2 3 Хаусман и др., 2010, с. 109.

- ]

- ↑ 1 2 Хаусман и др., 2010, с. 109—110.

- ↑ 1 2 3 4 Tsui C. K. M., Vrijmoed L. L. P. . A Re-Visit to the Evolution and Ecophysiology of the Labyrinthulomycetes // Marine Ecosystems / Ed. by A. Cruzado. — Winchester: InTech, 2012. — 310 p. — ISBN 978-953-51-0176-5. — P. 161—176.

- ↑ 1 2 Белякова и др., 2006, с. 46.

- ↑ ]

- ↑ Cienkowski L. Über den Bau und die Entwicklung der Labyrinthuleen // Archiv für mikroscopische Anatomie. — 1867. — Bd. 3. — S. 274–310.

- ↑ Olive, 1975, p. 215, 225.

- ↑ Sparrow F. K. Biological Observations on the Marine Fungi of Woods Hole Waters // The Biological Bulletin of the Marine Biological Laboratory, Woods Hole. — 1936. — Vol. 70, no. 2. — P. 236–263.

- ↑ Курс низших растений / Под ред. М. В. Горленко. — М.: Высшая школа, 1981. — 504 с. — С. 306—308.

- ↑ Olive, 1975, p. 228—230.

- ↑ 1 2 3 4 5 Белякова и др., 2006, с. 47.

- ↑ 1 2 Olive, 1975, p. 4—5, 215.

- McGraw-Hill, 1982. — xlvii + 1119 p. — ISBN 0-07-079031-0. — P. 569.

- Cavalier-Smith T. The kingdom Chromista: origin and systematics // Progress in Phycological Research. Vol. 4 / Ed. by F. E. Round and D. J. Chapman. — Bristol: Biopress Ltd., 1986. — vii + 481 p. — ISBN 0-948737-03-4. — P. 309—347.

- ↑ .

- ↑ 24 сентября 2015 года.

- ↑ Белякова и др., 2006, с. 47—50.

- ↑ 1 2 3 4 Хаусман и др., 2010, с. 110.

- ↑ 1 2 3 Margulis, Chapman, 2009, p. 178.

- ↑ Белякова и др., 2006, с. 46—47.

- ]

- ↑ Margulis, Chapman, 2009, p. 181.

- ↑ Белякова и др., 2006, с. 47—49.

- ↑ Мюллер, Лёффлер, 1995, с. 169.

- ]

- ↑ 1 2 Белякова и др., 2006, с. 48.

- ↑ Белякова и др., 2006, с. 50.

- 24 сентября 2015 года.

- ↑ Arx J. A. The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. — Lehre: J. Cramer, 1970. — 288 p.

- ↑ Dick M. W. Straminipilous Fungi. Systematics of the Peronosporomycetes including Accounts of the Marine Straminipilous Protists, the Plasmodiophorids and Similar Organisms. — Dordrecht: Springer, 2001. — xv + 670 p. — ISBN 978-90-481-5639-9.

- ↑ Whittaker R. H. New Concepts of Kingdoms of Organisms // Science. — 1969. — Vol. 163, no. 3863. — P. 150–160. Архивировано 17 ноября 2017 года.

- ↑ Feofilova E. P. First Congress of Russian Mycologists // Microbiology. — 2002. — Vol. 71, no. 5. — P. 617–619. Архивировано 5 июня 2018 года.

- ↑ Кузнецов Е. А. Грибы водных экосистем // Диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук. — 2003. Архивировано 23 сентября 2015 года.

- ↑ Серавин Л. Н. Простейшие… Что это такое? / Отв. ред. Ю. И. Полянский. — Л.: Наука, 1984. — 176 с. — С. 5, 10, 188.

- ↑ Хаусман К. Протозоология. — М.: Мир, 1988. — 336 с. — ISBN 5-03-000705-9. — С. 36—37, 85.

- ↑ Хаусман и др., 2010, с. 96, 109.

- ↑ ]

- .

- .

- ]

- .

Литература

Книги

- Белякова Г. А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. . Ботаника: в 4 тт. Т. 2. Водоросли и грибы. — М.: Издат. центр «Академия», 2006. — 320 с. — ISBN 5-7695-2750-1. — С. 46—50.

- Хаусман К., Хюльсман Н., Радек Р. . Протистология / Пер. с англ. С. А. Карпова. Под ред. С. А. Корсуна. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. — 495 с. — ISBN 978-5-87317-662-5.

- Мюллер Э., Лёффлер В. . Микология. — М.: Мир, 1995. — 343 с. — ISBN 5-03-002999-0.

- Мухин В. А., Третьякова А. С. . Биологическое разнообразие: водоросли и грибы. — Ростов н/Д.: Феникс, 2013. — 269 с. — ISBN 978-5-222-20177-0.

- Margulis L., Chapman M. J. . Kingdoms & Domains: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth. 4th edition. — New York: W. H. Freeman and Company, 2009. — lxxii + 659 p. — ISBN 978-0-12-373621-5.

- Olive L. S. . The Mycetozoans. — New York: Academic Press, 1975. — x + 293 p. — ISBN 0-12-526250-7.

Статьи

- Ranasinghe C. P., Harding R., Hargreaves M. An improved protocol for the isolation of total genomic DNA from Labyrinthulomycetes // Biotechnology letters. — 2015. — Vol. 37, no. 3. — P. 685—690. — ]

- Gomaa F., Mitchell E. A., Lara E. Amphitremida (Poche, 1913) is a new major, ubiquitous labyrinthulomycete clade // ]

- Ueda M., Nomura Y., Doi K., Nakajima M., Honda D. Seasonal dynamics of culturable thraustochytrids in estuarine and coastal waters (Labyrinthulomycetes, stramenopiles) // Aquatic Microbial Ecology. — 2015. — Vol. 74, no. 3. — P. 187—204. — .

Ссылки

- Класс Labyrinthulea (англ.) в Мировом реестре морских видов (World Register of Marine Species). (Дата обращения: 18 февраля 2020).

Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |