Лагич

| Посёлок городского типа | |

| Лагич | |

|---|---|

| азерб. Lahıc | |

| |

| 40°50′57″ с. ш. 48°23′01″ в. д.HGЯO | |

| Страна |

|

Район |

Исмаиллинский район |

| Внутреннее деление | 7 кварталов (махалля) |

| Председатель муниципалитета | Рафига Ахмедова[1] |

| История и география | |

| Первое упоминание | VII век |

| Площадь | 0,8 км² |

| Высота центра | 1375 м |

| Тип климата | умеренный |

| Часовой пояс | UTC+4:00 |

| Население | |

| Население | 900 человек (2013) |

| Национальности | таты |

| Конфессии |

99,9% мусульмане-шииты |

Название жителей |

лагичцы, лагичец |

| Цифровые идентификаторы | |

| Телефонный код | +994 2028-77-Х-ХХ |

| Почтовый индекс | AZ3123 |

| Автомобильный код | 31 |

| ivanovka.net | |

|

|

|

Лаги́ч[2] или Лахидж[3][4] (азерб. Lahıc, по азербайджанской кириллице Лаһыҹ[5], а по азербайджанской латинице конца 1920-х годов Lahiç[6]; татск. Löhij) — посёлок городского типа, расположенный в Исмаиллинском районе Азербайджана.

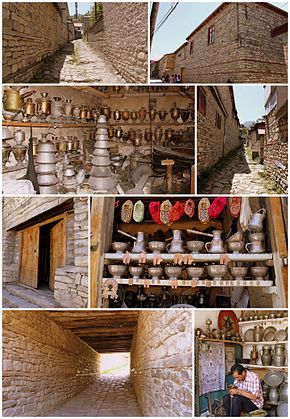

Лагич — старинный центр кустарного производства медной посуды[2]. Построенный по принципу квартальной застройки, он представляет собой оригинальный памятник средневекового градостроительного и архитектурного искусства с мощёными улицами и площадями, развитой системой канализации и водоснабжения и построенными из камня, но переложенного деревянными реями, зданиями.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение

Лагич расположен на юго-восточных склонах Кавказа, в горах Ниальского хребта[7], почти у самых истоков реки Гирдыманчай[8] (по произношению местных жителей — Гирдман)[9], на её левом обрывистом берегу, который отстоит от начала реки у горы Бабадаг примерно на 20 — 21 км[10]. На правом берегу реки, Гирдыманчай в 2 км южнее Лагича, расположен Лагичский минеральный источник[5]. Это серный родник с холодной водой[5].

В пределах посёлка ширина Гирдыманчая около 250—300 м[11]. Посреди Лагича протекает речка Люла-Дарам или Луло, которая впадает в Гирдыманчай и делит Лагич на две части[12].

Посёлок раскинулся на высоте примерно 1230—1300 м над уровнем океана, уступая высокогорной Шуше (1320 м), но значительно превосходя Баскал (1110 м), Нахичевань (850 м) и Шеки (750 м)[13]. Приводится отметка высоты в 1211 м[5], а также 1375 м над уровнем моря[14].

Посёлок лежит в глубокой котловине[8], небольшой в несколько квадратных километров[15], под Ниальским хребтом и со всех сторон он закрыт кольцом непроходимых гор[8]. Территория, на котором расположен Лагич, состоит из террасообразных возвышенностей и холмов, которые прилегают к речной долине[10]. К югу от посёлка возвышается гора Ниялдаг (2083,5 м)[16].

Местность малодоступна[15]. Между горами Эль-Гядук и Ниал-даг река Гирдыманчай прорезывает Лагичский хребет и, выходя возле селений Тулляр и Зарнова в низменность Хорасо, образует узкий прорыв, открывающий проход в село со стороны Ахсуйской равнины[8].

Лагич расположен в 25 км от районного центра[5] и в 71 км к северо-востоку от железнодорожной станции Мюсюсли (на линии Тбилиси — Баку)[2]. Ближайшим населённым пунктом к Лагичу является селение Ахан, расположенное к востоку от посёлка. К северу от Лагича и Ахана лежит небольшое селение Химран.

В августе 2018 года была открыта автомобильная дорога Демирчи — Лагич[17], связывающая Лагич с высокогорной деревней Демирчи[англ.] в соседнем Шемахинском районе. Из Лагича можно попасть в отдалённые населённые пункты, расположенные за рекой Гирдыманчай к северу и западу от посёлка (например Мюдри, Ваша, Гафтасов и другие).

Климат

Климат Лагича — умеренно-холодный с прохладным летом и мягкой зимой[10]. Начало зимы, как правило, приходится на ноябрь, а кончается в конце марта, но снег иногда выпадает даже в мае и в сентябре[10]. Весна поздняя — с апреля[10].

Сейсмичность

Сейсмичность района Лагича довольно высока и приравнивается к 8 баллам[18]. Посёлок не раз был затронут землетрясениями.

- В 15:25 часов 28 апреля 1904 года в Шемахе произошло сильное землетрясение. Направление землетрясения в самом Лагиче было с северо-запада на юго-восток[19].

- В 20:54 часа 20 февраля 1906 года восточную часть Закавказья сотрясло сильное землетрясение. В Лагиче его направление было с запада на восток, а 23 июня в селении ощущалось ещё одно землетрясение[20].

- 8 июня 1907 года продолжительность землетрясения, затронувшее Лагич, составила 15 секунд, направление северо-запад — юго-восток[21].

- В 04:54 часа 21 марта 1956 года в Шемахинском районе произошло 7-бальное землетрясение, которое с максимальной силой проявилось в нескольких населённых пунктов северо-западнее Шемахе и в их числе был Лагич, результатом чего стали незначительные повреждения и оползни[22].

- 6 декабря 1965 года в 02:54 часов землетрясение силой 5-6 баллов произошло уже в районе села Лагич[23].

Этимология

Название населённого пункта в течение долгих лет несколько раз изменялось, принимая различные формы: «Аль-Абхаз», «Ланджан», «Аль-Айджан», «Лагиджан», «Лиран»[24]. Некоторые исследователи связывают название «Лагич» с названием местного племени[24]. Другие считают, что это название принесли с собой переселенцы из Гилянского Лагиджана[англ.][24]. По одной из легенд, название «Лагич» появилось после того, как сильнейшим землетрясением был стёрт с лица земли город Ла в Иране[24].

История

О происхождении лагичцев в народе сохранилось несколько преданий, согласно которым они являются выходцами из иранского Лахиджана (провинция Гилян)[25]. По одной из легенд, тысячу лет назад персидский шах Кей-Хосров, убив в поединке соседнего правителя, бежал, спасаясь от мести, на север. Укрывшись в здешних горах, он и провёл остаток своих дней, предавшись молитвам. В чужой стране, у обрыва реки, под горой Ниялдаг был похоронен изгнанник, а над могилой его поставили памятник с единственной надписью: «Кей-Хосров Первый». Слуги покойного шаха построили рядом селение и назвали его Лагич[26].

Востоковед Владимир Минорский предполагал, что расположение и название современного Лагича соответствует княжеству Лайзан, одному из вассальных сасанидских княжеств, позднее ставшему частью Ширвана[27]. Также считается, что столицей Лайзана был одноимённый город — ныне посёлок Лагич (современное селение Лагич). Лайзаншах владел Лайзанской (Лагичской) долиной и прилегающими предгорьями[28].

Считается, что умение плавить железо и медь лагичцы вынесли из

Лагич превратился в большое поселение с улицами, выложенными белым речным камнем со дна реки Гирдыман, с двухэтажными и трёхэтажными домами, с общественными банями и мечетями, водопроводом и канализацией. Отмечается, что как крупный центр ремесленного производства Лагич сложился в эпоху позднего средневековья и прославился в XVII—XVIII вв. Слава его достигла апогея во второй половине XIX века[30]. По некоторым данным, к середине XIX века в Лагиче проживало десять тысяч человек[26].

Лагич в XIX — начале XX веков

К началу XIX века, когда Закавказье стало частью Российской империи, Лагич входил в состав Ширванского ханства и был центром одного из его магалов — административной единицы ханства. Лагичским магалом управлял сын ширванского хана Мустафы — Джапар Кули-ага и после его бегства в Персию управление магалом перешло к мелику Тагиру[31][32]. О том, какими были ханские поборы с Лагича сохранилась следующее свидетельство:

Местечко же Лагич мало платит сурсата и малджегата, потому что вовсе почти не занимается хлебопашеством, а жители оного все мастеровые — оружейники и медники; впрочем самый главный побор с оного состоял в том, что Мустафа-хан и сын его Джапар Кули Ага в год брали в лагичских мастеров до 100 ружей и пистолетов и медной посуды неопределительно, платя иногда за взятые вещи ничтожную сумму, а иногда вовсе без платы[31][32].

В конце XIX века в связи с приходом машинного производства ручное изготовление медной посуды в Лагиче резко сократилось. Жители целыми семьями уезжали в Баку, Шемаху, Кюрдамир, и само поселение стало медленно угасать[26].

В начале XX века Лагич относился к Кошунскому полицейскому участку (местопребывание пристава было в Шемахе) Шемахинского уезда Бакинской губернии и здесь было 4 мечети, 1 школа[33].

Советский Лагич

Революция 1917 года ознаменовала кардинальные социальные и политические изменения, но в то же время привела к ожесточённой гражданской войне на просторах распадающейся империи между различными политическими, национальными и социальными группами. Революционные потрясения не обошли стороной Лагич. В конце того же года сюда прибыл уроженец Лагича Касум Исмаилов, которого жители села позже изберут в Шемахинский уездный Исполнительный комитет (уездисполком)[34]. Вместе с приехавшим тогда Мамедом Вейсовым[азерб.], Исмаилов создал из крестьян красногвардейский отряд, который активно участвовал в боевых действиях[35].

28 апреля 1920 года правительство Азербайджана было свергнуто, а вся полнота власти в республике перешла к Азербайджанскому Временному Революционного Комитету[азерб.] (Азревкому). На местах же стали создаваться местные органы власти — революционные комитеты (ревкомы). 1 мая образовался Шемахинский уездный ревком[36]. Шемахинским уездно-городским ревкомом был издан приказ об организации Али-Байрамлинского участкового ревкома с местопребыванием в Лагиче[37].

После падения АДР в Лагиче нашёл временное прибежище Мамед Эмин Расулзаде. Здесь он написал своё произведение «Сиявуш нашего века»[38].

Во второй половине XX века Лагич был административным центром Лагичского поселкового Совета Исмаиллинского района Азербайджанской ССР, в составе которого в разное время числились разные населённые пункты. Если на 1 января 1961 года поселковый Совет объединял посёлок Лагич и 7 селений (Аракит[англ.], Багали, Гарча[англ.], Ахан, Дуварян[англ.], Койдан[англ.] и Химран)[39], то на 1 января 1977 года он включал 6 населённых пунктов: посёлок Лагич и селения Аракит, Багали, Гарча, Намазгях[англ.], Кенаа[англ.], в то время как селения Ахан, Дуварян, Койдан и Химран теперь составляли отдельный Аханский сельский совет (сельсовет)[40].

В 1980 года Лагич был объявлен историко-культурным заповедником[41]. 18 мая 1981 года Совет Министров Азербайджанской ССР издал постановление № 227 об утверждении Положения о Лагичском историко-культурном заповеднике[42]. Заповедник охватывает площадь в 80 га. В заповедник входит 93 строения, в частности 71 частный дом и 22 строения иного назначения. Расположенные в этом селе мечети, водопровод и канализация, Гирдманская крепость находятся под охраной государства. В селе продолжаются и развиваются ремесленные традиции.

Несколько лет назад при раскопе земли для создания фундамента дома были обнаружены могилы, напоминающие подземные колодцы. Помимо останков в каждой могиле находились также ритуальные кувшины. Экспертиза, проведённая институтом археологии, постановила, что кувшинам, состоящим из глины, 4 тысячи лет[43].

Население

XIX век

В «Обозрении русских владений за Кавказом», изданном в 1836 году, о населении говорилось следующее:

В верхней части Ширвана, в горах, есть магал Лагишский (Лагишъ), населённый племенем, отличающимся от Татар как физиогномиею, так и нравственными качествами. Они говорят отменным языком от Татарского и занимаются почти исключительно обработыванием металлов. Не выходцы ли это из Персии, в котором есть город Лагишанъ?[44].

По сообщению жившего в первой половине XIX века Бакиханова жители магала Лахидж «суть племена древних персов, переселённых сюда Аношарван Хосровом в VI веке (христианской эры) и сохранивших до сих пор одно из наречий пехлевийских или древних персов»[45].

Статистические данные, относящиеся ко второй половине XIX века, показывают, что по количеству проживающих Лагич был крупным населённым пунктом, но его жители фиксировались либо как

Согласно «Кавказскому календарю» на 1856 год Лагич (لاﻫﻴﺞ) Лагичского магала населяли «татары» (азербайджанцы), которые между собой говорят «на испорченном фарсийском и татарском», то есть на татском и азербайджанских языках[46].

По данным списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведения камерального описания губернии с 1859 по 1864 год, в селении Лагич (Лаичъ) Шемахинского уезда имелось 598 дворов и 5,228 жителей-татов, состоящих из мусульман-шиитов и 10 дворов мусульман-сунниты[47].

По сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», в казённой деревне Лагич (Лаич) было уже 708 дворов и 5,750 жителей, но на этот раз они фигурировали как «татары» (азербайджанцы), причём подавляющее большинство из них также мусульмане-шииты и лишь 10 дворов мусульман-суннитов[48]. По данным 1874 года численность населения Лагича ниже — 5,377 человек, а этнический состав указан как «татары»-сунниты и «татары»-шииты (азербайджанцы-сунниты и азербайджанцы-шииты)[49].

По материалам посемейных списков на 1886 год, в Лагиче насчитывалось 6,914 человек (686 дымов), но теперь они все отмечены как таты-шииты, которые состоят из 6,753 крестьян на казённой земле (673 дыма), 121 представителя высшего мусульманского сословия и 40 представителей шиитского духовенства[50]. Согласно данным Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, изданного в 1896 году, в Лагиче проживают таты и тоже количество 6,914 жителя[51]. По результатам переписи 1897 года в Лагиче проживало 5,142 человека и все мусульмане по вероисповеданию[52].

XX век

К началу XX века Лагич оставался крупным населённым пунктом с населением в несколько тысяч человек, но в дореволюционной литературе его жители чаще именуются «татарами» (азербайджанцами), а не татами.

По свидетельству автора краеведческого описания Лагича (1901), учителя Лагичского училища М.-Г. Эфендиева, кроме коренного населения здесь также проживало несколько семейств шемахинцев, сферой деятельностью которых была торговля; несколько семейств персидскоподанных, часть из которых переселилась сюда ещё до времён ширванского хана Мустафы и несколько семейств лезгин, которые переселились несколько десятков лет назад, преимущественно из с. Мискинджа (Самурский округ Дагестанской области)[53].

В одной из статистических ведомостей, приложенной к Обзору Бакинской губернии за 1902 года и показывающей национальный состав коренного населения населённых пунктов Бакинской губернии на 1 января 1903 года, по Лагичу Кошунского участка Шемахинского уезда указаны 688 дымов и 6,864 жителя, «татар»-шиитов (азербайджанцев-шиитов) по национальности[54].

Согласно сведениям «Кавказского календаря» на 1904 год, опирающихся на данные статистических комитетов Кавказского края, в Лагиче было 6,777 жителей, в основном таты[55]. Зато очередной «Кавказский календарь» на 1910 год сообщает другое: в Лагиче за 1908 год проживало 6,515 человек, в основном «татары» (азербайджанцы)[56].

По сведениям Списка населённых мест, относящегося к Бакинской губернии и изданного Бакинским губернским статистическим комитетом в 1911 году, население Лагича составляло 6,735 человек (674 дыма) и они также были указаны как «татары» (азербайджанцы)[57]. Те же материалы показывают, что из 6,735 жителей 6,526 были поселянами на казённой земле (650 дымов), 147 — дворянами и беками (10 дымов) и 62 — представителями духовенства (4 дыма), а по уровню грамотности только 380 мужчин имели грамотность на языке местного населения и 67 мужчин — на русском языке[57].

В Русской энциклопедии (1914) сказано, что жителей Лагича на 1911 год 6,542 человека и они «татары» (азербайджанцы)[58]. Ту же численность и тот же этнический состав повторяет «Кавказский календарь» на 1912 год[59]. Следующий выпуск «Кавказского календаря» на 1915 года фиксирует в Лагиче 6,630 жителей и вновь указывает «татар» (азербайджанцев)[60]. Эти сведения (численность и этнический состав) повторяются в «Кавказском календаре» на 1916 год[61].

По Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Лагич населяли 372 человека и преимущественно таты (из них 9 грамотных), при этом трое человек отсутствовало (из них один находился в Красной армии), а из 937 хозяйств сельским хозяйством занимались только 45 хозяйств[62]. Та же перепись показала, что всё население Лагичского сельского общества, состоящего из трёх сёл (Лагич, Аган, Химран) и трёх отсёлков (Намязгяр, Мушкамир, Кейдан) исчисляется 1141 татом[62].

По материалам издания «Административное деление АССР», подготовленным в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года Лагич являлся центром Лагичского сельсовета Исмаиллинского района Азербайджанской ССР. В селе проживало 5606 человек, (1020 хозяйств, 3310 мужчин и 2296 женщин). Национальный состав всего сельсовета, (Бегала, Эрегерт, Кена, Мушгемир, Намазгях) состоял преимущественно из татов — 97,0 %[63].

По сообщению советского ираниста Б. В. Миллера, относящегося к 1929 году, более тысячи лагичцев (лахиджцев) проживали в Баку и несколько десятков семейств в с. Бюль-бюли близ Сурахан[6]. Так родом из Лагича были революционеры Али Байрамов[64] и Касум Исмаилов[65], деятельность которых до и во время революции была связана с Баку. Ещё один уроженец Лагича — писатель Манаф Сулейманов[66] в тот же период (1930 год) окончил школу в Баку.

В

XXI век

По данным переписи 2009 года, в посёлке Лагич проживало 837 человек. В Араките по той же переписи население составляло 887 человек[72]. В 2013 году в Лагиче проживает около 900 человек[73].

Лингвистическое описание

Языки

Население Лагича в большинстве своем двуязычно: помимо родного языка широко используется также и азербайджанский язык[25]. Ещё в «Кавказском календаре» на 1856 год говорилось о том, что жители между собой говорят «на испорченном фарсийском и татарском»[46]. К началу XX века по-татски лагичцы общались дома и с жителями соседних селений, а «татарский» (азербайджанский) употребляли в общении с представителями другой национальности[74][75]. М.-Г. Эфендиев нам сообщает какой язык в то время использовался в смешанных семьях: «при смешанных браках домашним языком делается или татарский, или татский, смотря по тому, едет ли невеста в село, где говорят на татарском или на татском языке»[75]. А. П. Фитуни, побывавший в 1915 году в Лагиче, оставил следующую запись:

Родным и домашним языком лагичцев считается татский, но для сношений с внешним миром они пользуются тюркским языком, и каждый лагичец, помимо своего татского языка, знает ещё тюркско-азербайджанский язык… Лагичцы сами себя считают выходцами из Персии и письменные сношения ведут исключительно на персидском языке. Читают по большей части персидские или арабские книги[74].

Советский иранист Б. В. Миллер в 1929 году, напротив, сообщал, что в Лагиче были старики, не знавшие тюркского языка и что его не знали женщины и дети дошкольного возраста[76].

Лахиджский говор татского языка

Речь селений северо-востока Азербайджана (Лахидж, Конахкент, Афруджа и ряд других) и Апшеронского полуострова, относится к южному диалекту татского языка[77].

Здесь стоит немного сказать о самом языке. Понятие «татский язык» (язык кавказских татов) в оборот ввёл Б. Дорн[78]. Это язык не только мусульман (татов-мусульман или собственно татов), но а также иудеев (горских евреев) и христиан («армяно-татов» или татоязычных армян). Вместе с тем, между наречиями татоязычных мусульман, иудеев и христиан была довольно большая разница, но речь армяно-татов примыкала к речи татов-мусульман. Для характеристики двух основных разновидностей татского языка, этнограф и языковед, академик В. Ф. Миллер впервые ввёл в науку термины мусульманско-татский и еврейско-татский языки[79]. Из мусульманских говоров типичны для татского апшеронские и североазербайджанские, чем лахиджский говор[80].

Лахиждский говор изучал упомянутый ранее В. Ф. Миллер[81]. Он работал с учеником Бакинского технического училища, уроженцем Лагича — Агабалой Джанбахшевым и по показаниям последнего тот же говор, на котором говорят его односельчане, слышится в таких селениях Шемахинского уезда как Аган, Химран, Намазджа, Гарсала, а также в ряде селений Геокчайского уезда (Джандуо, Дуворьюн, Чандувор, Даребабо, Быгыр, Улджудж, Воша, Мюдри, Джулиан и др.)[82].

По сообщению Фитуни татское наречие мусульман Халтана (Кубинский уезд) и жителей Лагича «более близко к персидскому языку, хотя между первым и вторым всё таки не мало разницы. Всякий, кто знает хорошо персидский язык, свободно может понимать наречие лагичцев и халтанцев»[83].

О взаимопонимании жителей Лагича и остальных татских селений Азербайджана в прошлом, довольно интересные сведения оставил советский иранист

Интересны отзывы лахиджцев о своём языке. Они его называют татским и находят, что из всех татских говоров он самый «правильный»… Говоры соседних татских селений, по отзывам лахиджцев, совпадают с ихним; мне отмечали только, что

Матрасы лахиджцы находили плохо понятным для себя и называли его по-тюркски «фарс-дили». Говоры апшеронские (напр., балаханский) они понимают хорошо, а кубинские и хизинский с некоторым затруднением, не находя между ними разницы; лахиджцы полагают, что все другие татские группы (апшеронцы, кубинцы, хизинцы и даже кубинские евреи) лучше понимают их, лахиджцев, чем они, лахиджцы, их…[86].

Внутреннее деление и планировка

Под Лагичем обычно подразумеваются два больших района, находящихся на расстоянии около 350 метром друг от друга — посёлок Лагич и селение Аракирд[87] (Аракит). Разделяющее их пространство занимают обширные кладбища и пойма речки Лулочай, которая протекает посреди Лагича[88].

Вдоль реки Гирдыманчай всё поселение вытянулось почти на 2 км[25]. По своей планировке, как считала искусствовед Н. М. Миклашевская, Лагич несколько напоминает Шеки, но только здесь более скученные улицы[89].

Из-за скученности его застройки и ограниченности пригодной для заселения территории, на прилегающей к Лагичу территории образовалось несколько мелких обособленных отселков в количестве нескольких дворов. Вначале они представляли собой землянки («казма»), в которых жители «зимою держат ненужную при доме скотину, а летом живут во время уборки хлеба и сена», пока в дальнейшем на их месте не были построены жилища, куда переселились часть лагичцев[90]. Наиболее крупными отселками являются «Багмужа», «Ундасил»[90].

Баадван

Самый крупный и основной район ремесленного производства Лагича — Баадван[91]. По мнению учителя Лагичского училища, автора краеведческого описания Лагича начала XX века, М. Эфендиева название Баадван состоит из двух слов, где первым является арабское слово в значении «после», а второе — персидское в значение «него»[91].

Баадван и с. Аракирд вытянулись вдоль реки Гирдыманчай, а протекающая между ними речка Лулочай способствуют разобщённости этих районов[92]. Их соединяет построенный из речного камня однопролётный мост, который перекинут через горную речку[93].

Баадван состоит из кварталов (махалля). Территории кварталов «Аголлу» и «Бадойун» занимают площадь 9 и 7 га соответственно, самый высокорасположенный квартал «Пиште» — 5 га, а остальные три квартала («Муродун», «Дер-Гасан» и вклинившийся между ними «Дулуз») невелики и вместе занимают территорию в 5 га[91]. Из всех 6 кварталов Баадвана только в трёх («Бадойун», «Дер-Гасан» и «Пиште») имеются общественные площади[91]. Из них довольно крупными по размерам являются площадь «Бадойун» (800 м²) и площадь «Дер-Гасан» (725 м²), в то время как площадь «Пиште» значительно меньше их (400 м²)[94].

В Баадване узкие улицы, ширина которых не превышает трёх метров, а обычно менее; большое количество переулков, тупиков с неожиданными поворотами и изгибами[95]. Не узкой является главная ремесленно-торговая улица Баадвана — «Серроста» (ныне улица М. Гусейнова), которая посередине пересекает весь район и является его композиционной и функциональной осью[95]. Основная масса мастерских, лавок и других производственно-торговых заведений, определяющих облик всего Лагича, сосредоточена на этой улице[95].

Главная улица начинается на юго-западной окраине, у моста, и, пересекая Баадван, доходит до моста через речку Лулочай. За мостом, в районе Аракирд, она тянется до северной окраины, откуда берёт начало горная дорога на Шемаху[96].

Аракирд

Аракирд[95][97] или Арагирт[12], Аракит[16] — наиболее тихая часть Лагича, которая расположена на высоком обрывистом берегу реки Гирдыманчай[95][12], в северо-восточном конце посёлка[98]. Слово «Аракирд» — «татарского» (азербайджанского) происхождения, означающее «вошёл в середину», что, видимо, отражает его положение среди гор[99][97]. Автор краеведческого описания Лагича (начало XX века), учитель Лагичского училища М.-Г. Эфендиев допускал мысль, что это название дано не татоязычными лагичцами, а скорее жителями других близлежащих селений[100].

Эта часть Лагича утопает в зелени садов и занимает наиболее удобные для застройки территории[95]. М.-Г. Эфендиев считал Аракирдский участок красивее остальных частей Лагича[101]. Побывавший здесь в 1915 году Фитуни называл Арагирт более культурной частью Лагича, «в которой соблюдаются до некоторой степени элементарные требования гигиены», в отличие от более грязной второй половины (собственно Лагича), где «кипит подлинно городская шумная жизнь»[12].

Также как и Баадван, Аракирд состоит из кварталов (махалля). Один из них, квартал «Ахмедли», вытянулся вдоль дороги, ведущей к перевалу, в то время как другой квартал — «Рагимли» сформировался вдоль дороги, которая ведёт в Шемаху[102]. Между «Ахмедли» и «Рагимли» вклинился небольшой квартал «Сеидлер»[102].

В здешних кварталах отсутствуют тупики, мощённые плоскими каменными плитами улицы достигают длины 500—550 метров при ширине до 5 метров, да и каждый квартал имеет свою главную улицу, на которых также размещены ремесленные и торговые помещения.

В этой части посёлка находятся наиболее крупные квартальные площади Лагича. Только площадь «Ахмедли» своими размерами (1200 м²) превышает самую большую квартальную площадь города Ордубад — Сер-шехер (820 м²)[94]. Площадь же «Рагимли» достигает размеров 900 м²[94].

Заваро

Наиболее возвышенную часть посёлка занимает район Заваро, расположенный на сравнительно небольшой территории[106] (по-татски «завар» означает «верхний»)[107]. Этот район вытянулся вдоль речки Ильдересу, которая протекает в глубоком ущелье (с юго-запада Лагича) и впадает в Гирдыманчай[108].

В отличие от Баадвана и Аракирда, он не разделялся на кварталы[106]. Здесь почти нет тупиков и переулков, а улица К. Исмаилова, являющееся продолжением главной улицы, по существу единственная улица в Заваро, которая в южном своём конце разветвляется на два направления, выходящие за пределы района[106]. Преобладающим в Заваро типом застройки является линейный тип[106].

Жилая застройка

В строительстве жилья применялись: для фундамента и стен — речной камень, в качестве связующего раствора — глина, для междуэтажных перекрытий, дверных переплётов и т. п. — дерево.

В Лагиче также есть одна примечательная конструкция. С площади «Бадойун», расположенной в одноимённом квартале Баадвана, устроен проход в глубину квартала, ведущий к обрыву над рекой, а над проходом воздвигнут дом. Как писала исследовательница Мехин Мамедбейли: «Это редкий для Лагича пример двух ярусной постройки, очевидно, имевшей более широкое распространение в старину, когда дома с целью экономии территории сооружались над улицами и проходами»[112].

Архитектура жилого дома

Жилая застройка Лагича в основном была двухэтажной. Первые этажи были заняты мастерскими и торговыми лавками, но а также служили для приготовления пищи и хозяйственных нужд. В находившихся там особых кладовых хранилось только сырьё и готовая продукция ремесленного производства. В верхних этажах размещались жилые комнаты. Кроме двухэтажной застройки, в Лагиче также встречались одноэтажные и трёхэтажные дома[113].

Жилые комнаты верхних этажей сообщались между собой и вместе с тем каждая из них имела самостоятельный выход на эйван[114]. Количество комнат варьировалось в зависимости от зажиточности владельца. Так, беднейшая часть ремесленников имела не более трёх комнат, со средним достатком — обычно 8-10 комнат[115]. Зато на квартальной площадь Бадойун (район Баадван) расположен трёхэтажный дом с 75 комнатами, но к началу XXI века он стоял полуразрушенным[116]. А. Фитуни писал, что «больное место лагичцев это то, что при постройке домов стараются сделать побольше комнат»[117].

Особенностью Лагича, отличавшей его от других населённых пунктов Азербайджана, являлись вмонтированные в стену жилых домов каменные плиты, причём эта традиция продолжается и в настоящее время. Эти плиты содержат даты строительства, имена владельцев, но и даже мастеров строителей и каллиграфов. Их можно встретить на разных участках стены дома, будь то над проёмом уличного балкона или на деревянном столбе дворовой веранды, но обычно камень с надписью помещается над входом или сбоку. Даты, встречающиеся в строительных надписях, относятся к началу XIX века и реже к XVIII веку. В квартале «Ахмедли», например, есть дом Дамара Мамедова, на котором имеются аж два камня с надписями, указывающих дату строительства: на стене дома — 1274 год, а на деревянном столбе балкона — 1120 год[118]. Кроме Лагича, в пределах Азербайджана встречаются в качестве исключения и другие жилые дома с указанием даты постройки, а в городах Баку, Гяндже, Нухе оно стало практиковаться лишь с конца XIX века[119].

В архитектурном облике жилья значительную роль играют летние помещения — открытые площадки-террасы (секи), крытые обходные балконы и веранды[120][121]. Как веранды, так и крытые обходные балконы устраивались часто лишь на уровне второго этажа, но, в отличие от обычно узких обходных балконов, веранды были намного шире, доходя до трёх метров[121]. Большая часть жилых домов, у которых имеются веранды, сосредоточена в Баадаване, в гораздо меньшей степени — в Аракирде и совсем немного — в Заваро[122]. Что касается летних площадок-террас, то они обычны для домов наиболее бедной части ремесленников и в их качестве обычно служил придомовой участок[121].

Интерьер

Традиционными элементами интерьера лагичского жилища являются ниши разных размеров (тахча, джомохатан) и стенные полочки (рэф), на которые ставят декоративные посуду и другие предметы. Одной из особенностей жилого дома является наличие встроенной в стену каморки — оваро, то есть бани, предназначенной для обязательного ритуального омовения — гусл[25].

Жилищно-коммунальное хозяйство

Водоснабжение

Лагич обеспечивался питьевой водой из горных родниковых вод. Высоко в горах на расстоянии в 5-6 км выходы вод собирают в бассейне и уже от него вода по водоводам поступает к булагам (родникам) посёлка, причём обычно один водовод обеспечивает несколько расположенных в одном районе родников[123]. Так, четыре булага, находящихся в районе Аракирд, получает воду из одного источника — Агбулаг[124]. В начале XX века М.-Г. Эфендиев о родниках писал следующее:

...вода в них пресная, здоровая и холодная, как лёд, и при том имеется в достаточном количестве. Каждый родник, или скорее фонтан называется по имени того, кто израсходовал несколько сотен, а иногда и тысячу рублей на то, чтобы провести воду с горы подземными трубами на участок[125][126].

В городке сохранилось всего девять булагов. Кроме четырёх упомянутых булагов Аракирда, остальные расположены в следующих местах: один у въезда в Лагич, три — в районе Баадван и ещё один — в районе Заваро[124]. Расположены родники, в основном, на квартальных улицах, но имеются они и на некоторых площадях (например на площади Дер-Гасан)[127]. От булагов до жилых домов вода доставлялась в специальных медных кувшинах[124].

Канализационная система

Лагичский городок имеет разветвлённую канализационную систему и это весьма редко для городов средневекового периода истории Азербайджана[128]. Канализация не только удаляла с территории городка сточные и фекальные воды. Уличные коллекторы служили также для сбора ливневых вод[128].

В районе Баадван имелось шесть самостоятельных канализационных коллекторов разной протяжённости. По центральной части, в районе улицы М. Гусейнова, проходил наиболее крупный из них. Те канализационные коллекторы, что располагались в районе Аракирд, составляли два бассейна стока. Один из них, с высокого и крутого берега реки Гирдыманчай, сбрасывал в реку стоки, а другой — в овраг, выходящий к речке Луло. В третьем районе Лагича — Заваро — имелась собственная канализационная система со сбросом стоков в овраг «Гулям-дереси»[129].

Канализационная система посёлка была реконструирована в 2011—2012 годах при финансовой поддержке посольства Японии[130].

Только Лагичу характерно наличие на квартальных площадях общественных туалетов и оно не встречается среди городов Азербайджана для того времени[93]. Они размещались в одном из углов квартальных площадей, в укромных местах. Эти небольшие по размеру (примерно 110x160 см) кабины были сложены из речного камня[93].

Социальные институты

Образование

В начале XX века здесь была одна школа

В 1985 году в посёлке было открыто профессионально-техническое училище по обучению мастериц ковроткачества, мастеров по изготовлению медной посуды, обработке камня, лудильщиков, швей и механизаторов[133].

5 октября 2017 года вышло распоряжение президента Ильхама Алиева «О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в посёлке Лагич Исмаиллинского района», предусматривающее выделение 3,5 млн манатов на строительство в посёлке новой общеобразовательной школы количеством 400 мест[134]. Уже 26 августа следующего года И. Алиев вместе со своей супругой, Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой приняли участие в открытии новой Лагичской школы[135].

Иные учреждения социального и общественного назначения

-

Участковая больница посёлка Лагич, 2019 год

-

Почтовое отделение посёлка, 2019 год

Ремёсла

Основным занятием населения является производство ковров и медной посуды[136].

Медное производство

Лагич издавна славился медным производством («мискярлик»), а своими высокохудожественными работами по орнаментации медной посуды и отделке оружия лагичские мастера соперничали с кубачинцами (жителями одноимённого аула в Дагестане)[89]. Лагичская посуда шла по всему Закавказью, на Северный Кавказ, а также для вывоза, например в Персию и Малую Азию[137]. Тех лагичцев, что вели торговлю медными изделиями, до революции делили на три категории: скупщиков (на месте их называли «хозяева»), на производителей — медников (мискарников) и торговцев-развозчиков («сагрягяров»)[137].

На быт лагичцев и структуру самого посёлка как в прошлом, так и в настоящее время развитие здесь этого ремесла наложило специфический отпечаток. Народные способы и приёмы медного производства Лагича сохраняются и поныне. Развитие медного производства способствовало возникновению ряда вспомогательных ремёсел — лудильного, кузнечного, производства древесного угля. В целом, в XIX веке в Лагиче было развито около 40 видов ремёсел и вспомогательных отраслей[25].

Медное производство в Лагиче в основном было сосредоточено в квартале «Агалы», называемом ещё из-за расположенных по обеим сторонам улицы большого количества медных мастерских «мисгяр базары» («базар медников»). Изготовленные медные изделия продавались тут же, в мастерской, фасад и часть помоста которых являлись своеобразной лавкой. Сведения о количестве медных мастерских Лагича в XIX веке содержатся в исследованиях о кустарном производстве на Кавказе. Так, О. Евецкий отмечал наличие здесь 200 лавок медников[25].

На выставке произведений Закавказского края 1850 года были отмечены изделия мастера Мамеда Кадыра, представленного к денежной награде за медную посуду. Лагичские мастера демонстрировали свои товары и на Всемирной Венской выставке 1873 года. В специальной газете выставки по этому поводу писалось[25]:

Деревня Лагич (Шемахинского уезда) издавна и высоко славится медной посудой, и коллекция этой посуды, которая представлена на Венскую выставку, может поддержать и распространить эту славу. Выставленные блюда, чаши, кружки чрезвычайно красивы, характерны и решительно принадлежат к совершеннейшим произведениям в своём роде. Вся эта посуда богата и изящно гравирована.Записки Кавказского общества сельского хозяйства. Тифлис, 1873

Следует отметить, что медная посуда из Лагича представлена в Лувре. В Бернском музее хранятся винтовки, сабли и кинжалы лагичских оружейников, богато украшенные орнаментом и инкрустацией[25].

Однако к концу XIX века число мастерских значительно сокращается по причине ввоза более дешёвой российской фабричной продукции. Также сокращаются и другие ремёсла — кузнечное, кожевенное, оружейное. Но несмотря на значительное сокращение медного производства, традиционное устройство и оборудование мастерских, трудовые процессы плавки меди, литья пластин, ковки и гравировки изделий сохраняются по сей день[25].

Действующая по сей день кузнечная мастерская Хаджи Гюльшада имеет 200-летнюю историю и находится под охраной государства в качестве национального достояния[138].

Кожевенное производство

После металлообработки самым развитым ремеслом в Лагиче издавна было кожевенное производство. «Заваро», один из кварталов Лагича, был заселён главным образом кожевниками, мастерские и дома которых выстроились вдоль речки Дарел-Ия. Сафьяновые кожи местных кожевников считались одними из лучших в Закавказье[25]. Лагичские кожевники выделывали шагрень, сафьян, юфть, из которых изготовлялись всевозможные изделия — обувь, ремни, кожанки-телогрейки, переплёты книг, уздечки. На базе развитого местного кожевенного промысла, носящего кустарный характер, расцвели и другие ремесла: шорное, седельное, башмачное, шапочное, скорняжное[25].

Ковроделие

Навыки ремесленного производства и традиции создали условия для развития и распространения в Лагиче ковроделия.

Развитие ковроделия в Лагиче связано с Гюльгез Сейфалиевой — лезгинской мастерицей из села Галаджик Исмаиллинского района. Она привлекала женщин Лагича к ковроделию, а в 1955 году в Лагиче впервые начали ткать ковры[139][140][141]

В середине XX века здесь была создана ковровая артель. Традиционные разнообразные орнаменты лагичских мастеров-медников, ювелиров, кузнецов и других использовали также мастера и художники коврового искусства[25].

Благодаря своим художественным качествам лагичские ковры также приобрели известность и получили важное экспортное значение. Считается, что они отличаются особой красотой, многоцветием и пользуются большим спросом на мировом рынке[25].

Другие ремёсла

Русский финансист и экономист Ю. А. Гагемейстер, в одном из своих сочинений, отмечал, что жители Лагича Ширванского уезда, известны выделыванием «белого оружия»[142].

На Всемирной лондонской выставке 1851 года житель Лагича, Исмаил Абдул-Рагим оглы был удостоен бронзовой медали («за ружейные стволы хорошей работы»)[143].

Также в Лагиче было развито изготовление сельскохозяйственных орудий (серпов и кос). Местные серпы носили название «лагиччини»[144].

В Лагиче со средневековья производились курительные трубки. Они были двух видов «ширази» и «тэрэкэмэ». Первые считаются более ценными и украшаются драгоценными металлами[145].

Достопримечательности

Фотогалерея

- Мечети

-

Мечеть «Заваро», 1805 год.

-

Нижняя мечеть «Аракит», XIX век.

-

Мечеть Бадойун

- Старинные дома

-

Дом Мамеда Манафова, построенный в 1870 году.

-

Дом А. Дамирова, построенный 1870 году.

-

Дом Гаджиаги Султанова, XIX век.

-

Дом М. Дамирова, построенный в 1897 году.

-

Дом Башира Мусаева, построенный в 1903 году.

- Другие достопримечательности

-

Баня Гаджи Мола Хусейна (XIX в.)

-

Мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне

Краеведческий музей

Музей Этнографии расположен на территории, построенной в 1914 году мечети Агаоглу. Во времена Советского Союза данное помещение использовалось в качестве хранилища. После проведённых в 1987 году реставрационных работ, на базе помещения был основан краеведческий музей. Музей включает в себя более 1000 экспонатов, из которых возраст некоторых составляет более 2000 лет[138].

Карта посёлка

Известные уроженцы

- Алескерова, Рухи Мурсал кызы — депутат Верховного Совета СССР

- Байрамов, Али Байрам оглы — азербайджанский революционер, один из руководителей «Гуммет»[146]

- Ибрагимов, Надир Баба оглы — азербайджанский астрофизик

- Исмаилов, Ахмед Ахад оглы — лауреат Государственной премии СССР

- Исмаилов, Касум Исмаил оглы — азербайджанский революционер, активный участник борьбы за установление Советской власти в Азербайджане

- Мамедов, Муслим — министр народного просвещения Азербайджанской ССР, первый секретарь компартии города Баку и Насиминского района

- Мехдиев, Ага — Народный художник Азербайджана

- Салимова, Шовкет Шахбаз кызы — первая женщина-азербайджанка, капитан дальнего плавания[24][147]

- Нахичеванской АССР

Документальные фильмы о Лагиче

| Год | Название | Оригинальное название | Режиссёр | Производство | Ссылка на Youtube |

|---|---|---|---|---|---|

Азербайджантелефильм

|

|||||

Азербайджантелефильм

|

|||||

Азербайджантелефильм

|

|||||

Примечания

- ↑ Официальный сайт исполнительной власти Исмаиллинского района (недоступная ссылка — история).

- ↑ 1 2 3 Большая Советская Энциклопедия. — 2-е изд.. — Баку, 1953. — Т. 24. — С. 211.

- ↑ Грюнберг А. Л. Татский язык // Языки народов Российской Федерации и соседних государств: энциклопедия: 3 т. — М.: Наука, 2005. — Т. 3. — С. 76, 78.

- ↑ Исаев М. И. Татский язык // Языки народов России. Красная книга. Энциклопедический словарь-справочник. — М.: Academia, 2002. — С. 174.

- ↑ 1 2 3 4 5 Азәрбајҹан ССР-ин изаhлы ҹоғрафи адлар лүғəти. — Бакы: Азәрбајҹан ССР Елмлəр Академијасы Нəшријјҹаты, 1960. — С. 161.

- ↑ 1 2 Миллер, 1929, с. 9.

- ↑ Бретаницкий, Мамиконов, Ревазов, 1964, с. 124.

- ↑ 1 2 3 4 Фитуни, 1927, с. 75.

- ↑ Эфендиев, 1901, с. 50, прим. 2.

- ↑ 1 2 3 4 5 Мамедбейли, 2004, с. 22.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 23.

- ↑ 1 2 3 4 Фитуни, 1927, с. 77.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 20, прим. 1.

- ↑ Lahic на fallingrain.com. Дата обращения: 4 октября 2012. Архивировано 25 октября 2012 года.

- ↑ 1 2 Мамедбейли, 2004, с. 20.

- ↑ 1 2 Лист карты K-39-109 Исмаиллы. Масштаб: 1 : 100 000. Издание 1978 г.

- ↑ Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги Демирчи-Лагич. Азертадж (26 августа 2018). Дата обращения: 18 июня 2019. Архивировано 1 марта 2021 года.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 24.

- ↑ Султанова З. Землетрясения Азербайджана. Каталог землетрясений Азербайджана. (С 1139 г. по 1965 г.). — Баку: Гянджлик, 1969. — С. 31—32.

- ↑ Султанова З. Землетрясения Азербайджана. Каталог землетрясений Азербайджана. (С 1139 г. по 1965 г.). — Баку: Гянджлик, 1969. — С. 33.

- ↑ Султанова З. Землетрясения Азербайджана. Каталог землетрясений Азербайджана. (С 1139 г. по 1965 г.). — Баку: Гянджлик, 1969. — С. 35.

- ↑ Султанова З. Землетрясения Азербайджана. Каталог землетрясений Азербайджана. (С 1139 г. по 1965 г.). — Баку: Гянджлик, 1969. — С. 79.

- ↑ Султанова З. Землетрясения Азербайджана. Каталог землетрясений Азербайджана. (М 1139 г. по 1965 г.). — Баку: Гянджлик, 1969. — С. 86.

- ↑ 1 2 3 4 5 Manaf Süleymanov. Azərbaycan diyarı Lahıc. Etnoqrafik-bədii lövhələr / Под ред. проф. Тофика Рустамова. — Баку: Vətən, 1994. — 272 с. — ISBN 5-89968-067-9.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 А. Ализаде. Лагич, историко-культурный заповедник Азербайджана // журнал : İRS. — 2005. — № 4. Архивировано 6 марта 2021 года.

- ↑ Вокруг Света. — 1984. — № 3. Архивировано30 мая 2017 года.

- ↑ В. Минорский. История Ширвана и Дербенда в X-XI вв. — М.: Издательство Восточной литературы, 1963. — С. 107. — 296 с.

- ↑ И. Г. Семенов. История стран и народов Западного Прикаспия (1-е тысячелетие новой эры). — М.: Издательство Тан Заря, 1994. — С. 41. — 227 с.

- ↑ Пахомов Е. А. Монетные клады Азербайджана и Закавказья. Труды Общества Обследования и Изучения Азербайджана. Вып. 3. — Баку: Издание Общества Обследования и Изучения Азербайджана, 1926. — С. 67.

- ↑ Н. Максвелл. Играр Алиев. Рожденный побеждать. — Баку: Elm, 2004. — С. 98. — 202 с.

- ↑ 1 2 Мамедбейли, 2004, с. 15.

- ↑ 1 2 Описание Ширванской провинции, составленное в 1820 году. — Тифлис, 1867. — С. 236—237.

- ↑ 1 2 Сборник сведений по Бакинской губернии. Вып. 1. Список населённых мест, количество земли и податное обложение поселян. — Баку: Типография губернского правления, 1911. — С. 154, 158—159.

- ↑ Саркисов А. А. Касум Исмайлов. (Биографический очерк). — Баку: Азернешр, 1978. — С. 6.

- ↑ Саркисов А. А. Касум Исмайлов. (Биографический очерк). — Баку: Азернешр, 1978. — С. 6—7.

- ↑ Городские и уездные революционные комитеты Азербайджанской ССР (1920—1921 гг.) (обзор документальных материалов). — Баку: Объединённое издательство, 1961. — С. 4.

- ↑ Городские и уездные революционные комитеты Азербайджанской ССР (1920—1921 гг.) (обзор документальных материалов). — Баку: Объединённое издательство, 1961.

- ↑ Мәммәд Әмин Рәсулзадә. Әсримизин Сијавушу. Чағдаш Азәрбајҹан әдәбијјаты. Чағдаш Азәрбајҹан тарихи / Под ред. Арифа Аджалова. — Б.: Ҝәнҹлик, 1990. — С. 17. — ISBN 5-8020-0772-9.

- ↑ Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1961 года. — Баку: Азернешр, 1961. — С. 62.

- ↑ Азербайджанская ССР. Административно-территориальное деление на 1 января 1977 года. — 4-е изд.. — Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1979. — С. 45.

- ↑ Lahıc – 40 sənət şəhəri (азерб.). Дата обращения: 21 сентября 2018. Архивировано 28 марта 2019 года.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 14.

- ↑ Под небом голубым есть город мастеров. ИА REGNUM. Дата обращения: 19 сентября 2018. Архивировано 19 сентября 2018 года.

- ↑ Обозрение российских владений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях. Ч. 3. — 1836. — С. 75.

- ↑ А. К. Бакиханов. Сочинения. Записки. Письма. — Баку: Элм, 1983. — С. 133.

- ↑ 1 2 Кавказский календарь на 1856 год. — Тифлис, 1855. — С. 320.

- ↑ Список населённых мест Бакинской губернии // Списки населенных местностей Российской империи. По Кавказскому краю. Бакинская губерния. — Тифлис, 1870. — Т. LXV. — С. 30.

- ↑ Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. — Тифлис: Типография Главного Управления Наместника Кавказского, 1879. — Т. 5.

- ↑ Кавказский календарь на 1886 год. — Тифлис, 1885. — С. 123.

- ↑ Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлечённых из посемейных списков 1886 г. — Тифлис, 1893.

- ↑ Лагич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. — Санкт-Петербург, 1905. — С. 24.

- ↑ Эфендиев, 1901, с. 78—79.

- ↑ Обзор Бакинской губернии за 1902 год. Приложение ко всеподданнейшему отчёту. — Баку: Типография губернского правления, 1903. — С. Лит. А.

- ↑ Кавказский календарь на 1904 год. III отдел. — Тифлис, 1903. — С. 3, 14.

- ↑ Кавказский календарь на 1910 год. Часть 1. — Тифлис. — С. 307.

- ↑ 1 2 Сборник сведений по Бакинской губернии. Вып. 1. Список населённых мест, количество земли и податное обложение поселян. — Баку: Типография губернского правления, 1911. — С. 158—159.

- ↑ Русская энциклопедия. — Петроград, 1914. — Т. 11. — С. 122.

- ↑ Кавказский календарь на 1912 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 177.

- ↑ Кавказский календарь на 1915 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 150.

- ↑ Кавказский календарь на 1916 год. Отдел статистический. — Тифлис. — С. 24.

- ↑ 1 2 Азербайджанская сельско-хозяйственная перепись 1921 года. Итоги. Т. I. Вып. I. Шемахинский уезд. — Издание Аз. Ц. С. У.. — Баку, 1922. — С. 52—53.

- ↑ Административное деление АССР.. — Баку: Издание АзУНХУ, 1933. — С. 39.

- ↑ Азербайджанская советская энциклопедия / Под ред. Дж. Кулиева. — Баку: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1976. — Т. 1. — С. 545.

- ↑ Азербайджанская советская энциклопедия / Под ред. Дж. Кулиева. — Баку: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1980. — Т. 4. — С. 550.

- ↑ Азербайджанская советская энциклопедия / Под ред. Дж. Кулиева. — Баку: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1986. — Т. 9. — С. 100.

- ↑ Население Шемахинского уезда в 1926. Дата обращения: 4 октября 2012. Архивировано 22 ноября 2018 года.

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. Дата обращения: 12 декабря 2011. Архивировано 21 мая 2012 года.

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1970 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. Дата обращения: 16 мая 2019. Архивировано 28 сентября 2013 года.

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. Дата обращения: 12 декабря 2011. Архивировано 21 сентября 2013 года.

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения союзных республик, их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. Демоскоп Weekly. Дата обращения: 12 декабря 2009. Архивировано 4 февраля 2012 года.

- ↑ Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Siyahıyaalınması (азерб.). — Б.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2010. — Т. XVI. — С. 123.

- ↑ Данные Государственного статистического комитета Азербайджанской Республики на 2013 год. Архивировано из оригинала 25 октября 2013 года.

- ↑ 1 2 Фитуни, 1927, с. 80—81.

- ↑ 1 2 Эфендиев, 1901, с. 90—91.

- ↑ Миллер, 1929, с. 10.

- ↑ Грюнберг А. Л. Татский язык // Языки народов Российской Федерации и соседних государств: энциклопедия: 3 т. — М.: Наука, 2005. — Т. 3. — С. 76, 77.

- ↑ Семенов И. Кавказские таты и горские евреи. Некоторые сведения о них и проблемы происхождения. — Казань, 1992. — С. 24.

- ↑ Мусаханова Г. Б. Татская литература. (Очерк истории. 1917—1990). — Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1993. — С. 6.

- ↑ Грюнберг А. Л. Язык североазербайджанских татов. — Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 3.

- ↑ Миллер, 1929, с. 26.

- ↑ Миллер В. Ф. Татские этюды. Ч. 1. Тексты и татско-русский словарь. — М., 1905. — С. I.

- ↑ Фитуни, 1927, с. 82.

- ↑ Миллер, 1929, с. 6—7.

- ↑ Миллер, 1929, с. 8.

- ↑ Миллер, 1929, с. 10—11.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 39.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 32, 39.

- ↑ 1 2 Миклашевская Н. М. Стенные росписи Азербайджана XVIII — XIX вв. // Архитектура Азербайджана. Очерки. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1952. — С. 471.

- ↑ 1 2 Мамедбейли, 2004, с. 40.

- ↑ 1 2 3 4 Мамедбейли, 2004, с. 48.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 32, 34.

- ↑ 1 2 3 Мамедбейли, 2004, с. 158.

- ↑ 1 2 3 Мамедбейли, 2004, с. 64.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Мамедбейли, 2004, с. 49.

- ↑ Бретаницкий, Мамиконов, Ревазов, 1964, с. 127.

- ↑ 1 2 Эфендиев, 1901, с. 55—56.

- ↑ Бретаницкий, Мамиконов, Ревазов, 1964, с. 126.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 49, прим. 1.

- ↑ Эфендиев, 1901, с. 55.

- ↑ Эфендиев, 1901, с. 56.

- ↑ 1 2 Мамедбейли, 2004, с. 37.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 49—50.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 182.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 49, 50.

- ↑ 1 2 3 4 Мамедбейли, 2004, с. 50.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 50, прим. 1.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 23, 34.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 104.

- ↑ Эфендизаде Р. М. Архитектура Советского Азербайджана. — М.: Стройиздат, 1986. — С. 40—41. — 316 с.

- ↑ Лагич. Режиссёр Р. Исмайлов. — ссылка на Youtube

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 176.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 99, 101.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 107.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 101.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 127, 175-176.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 127.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 101—104.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 104, прим. 1.

- ↑ Р. М. Эфендизаде. Архитектура Советского Азербайджана. — М.: Стройиздат, 1986. — С. 40—41. — 316 с.

- ↑ 1 2 3 Мамедбейли, 2004, с. 128.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 130.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 82—83.

- ↑ 1 2 3 Мамедбейли, 2004, с. 83.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 82.

- ↑ Эфендиев, 1901, с. 64.

- ↑ Мамедбейли, 1979, с. 29.

- ↑ 1 2 Мамедбейли, 2004, с. 86.

- ↑ Мамедбейли, 2004, с. 85.

- ↑ При финансовой поддержке посольства Японии в Азербайджане в поселке Лагич реализован еще один проект. Азертадж (22 июня 2012). Дата обращения: 17 июня 2019. Архивировано 17 июня 2019 года.

- ↑ Казиев С. Мамед-Гасан Эфендиев // Азербайджанский этнографический сборник. Вып. II. — Баку: Издательство АН Азербайджанской ССР, 1965. — С. 235.

- ↑ Юзбашев Р. Гафур Рашад — выдающийся географ Азербайджана (К восьмидесятилетию со дня рождения) // Труды Азербайджанского географического общества. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1966. — Т. III. — 202, 204 с.

- ↑ Ализаде, 1986, с. 95.

- ↑ "Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в поселке Лагич Исмаиллинского района". АЗЕРТАДЖ. 05.10.2017. Архивировано 2 марта 2021. Дата обращения: 21 мая 2020.

{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ "В поселке Лагич Исмаиллинского района сдано в эксплуатацию новое школьное здание". АЗЕРТАДЖ. 26.08.2018. Архивировано 25 октября 2019. Дата обращения: 21 мая 2020.

{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Лагич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- ↑ 1 2 Фитуни, 1927, с. 80.

- ↑ 1 2 Лагич – город сорока ремесел. Дата обращения: 21 сентября 2018. Архивировано 21 сентября 2018 года.

- ↑ Qalacıq. Дата обращения: 10 июня 2021. Архивировано 10 июня 2021 года.

- ↑ Yaxşılar, yaxşılıqlar unudulmur. Дата обращения: 10 июня 2021. Архивировано 10 июня 2021 года.

- ↑ Ustad xalçaçının 95 illiyi. Дата обращения: 10 июня 2021. Архивировано 10 июня 2021 года.

- ↑ Гагейместер Ю. А. Промышленность издельная и торговая // Закавказские очерки. — Санкт-Петербург, 1845. — С. 4.

- ↑ Обзор двадцатипятилетней деятельности Кавказского общества сельского хозяйства (1850-1875). — Тифлис: Типография Главного управления наместника кавказского, 1875. — С. 292.

- ↑ Джавадов Г. Д. Народная земледельческая техника Азербайджана. — Б.: Elm, 1989. — С. 130.

- ↑ Материалы к сессии, посвященной итогам полевых археологических и этнографических исследований 1971 г. в СССР: тезисы докладов археологов и этнографов Азербайджанской ССР. — Б.: Элм, 1972. — С. 54, 55.

- ↑ Байрамов Али Байрам оглы. БСЭ. Дата обращения: 4 ноября 2010. Архивировано 10 марта 2012 года.

- ↑ Чингиз Алескер. Дағлар гызы, дәнизләр фатеһи // газета : «Сәһәр». — 11 июля 1991.

Литература

Статьи

- Али-заде А. Некоторые вопросы семьи и семейного быта Лагича (по материалам полевого исследования 1978 г.) // Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане 1978 г.. — Баку: Элм, 1982. — С. 68—71.

- Али-заде А. Семейно-бытовые традиции Лагича // Азербайджанский этнографический сборник. Вып. 5. — Баку: Элм, 1985. — С. 142—151.

- Ализаде А. Некоторые вопросы перестройки быта населения Лагича // Археологические и этнографические изыскания в Азербайджане (1985 г.). Тезисы докладов, Баку, 28-30 мая. — Баку: Элм, 1986.

- Бретаницкий Л. С., Мамиконов Л. Г., Ревазов У. Лагич (К вопросу связи планировочной структуры города с его производственной спецификой) // Советская этнография. — 1964. — № 3. — С. 124—136.

- Мамедбейли М. Н. Архитектура жилища Лагича // Известия Академии наук Азербайджанской ССР. — 1974. — № 4. — С. 118—127.

- Мамедбейли М. Н. Особенности планировочной структуры с. Лагич // Доклады Академии наук Азербайджанской ССР. — 1974. — Т. XXX, № 4. — С. 66—70.

- Мамедбейли М. К изучению Лагича XVIII — XIX вв. // Актуальные проблемы развития архитектуры и искусства Азербайджана. Сборник материалов конференции молодых учёных. — Элм, 1979.

- Фитуни А. История последней столицы Ширвана. (Историко-этнографический и археологический очерк.) // Известия Азербайджанского комитета охраны памятников старины, искусства и природы (Азкомстарис). Вып. 3. — Баку, 1927.

- Эфендиев М.-Г. Сел. Лагич, Геокчайского уезда, Бакинской губернии // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа. Вып. 29. — Тифлис, 1901. — 45-96 с.

Книги

- Мамедбейли М. Лагич. Историко—культурный заповедник. — Баку, 2004. — 225 с.

- Миллер Б. В. Таты, их расселение и говоры (материалы и вопросы). — Баку: Издание Общества Обследования и Изучения Азербайджана, 1929. — 225 с.

- Süleymanov M. Azərbaycan diyarı Lahıc. Etnoqrafik-bədii lövhələr / Под ред. проф. Тофика Рустамова. — Баку: Vətən, 1994. — 272 с. — ISBN 5-89968-067-9.

Ссылки

- Лагич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- Лагич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ализаде А. Лагич, историко-культурный заповедник Азербайджана // журнал : İRS. — 2005. — № 4.

- Медное царство в горах Азербайджана. Sputnik Азербайджан.