Микроэкономика

Микроэконо́мика (др.-греч. μικρός — маленький; οἶκος — дом; νόμος — закон) — раздел экономической теории, изучающий поведение отдельных экономических агентов в ходе их производственной, распределительной, потребительской и обменной деятельности.

Микроэкономика изучает, как и почему принимаются экономические решения на индивидуальном уровне: как потребители принимают решения о покупке с учётом цен на товары и услуги, а также с учётом уровня доходов; как фирмы планируют производство с учётом уровня технологий, а также с учётом цен на ресурсы, готовых товаров и услуг; как работники решают, где и сколько им необходимо работать, как в результате индивидуальных решений складывается общее рыночное равновесие, определяющее уровень цен и т. д.

В рамках микроэкономики изучаются наиболее базовые для всей экономики модели. Углубленный анализ поведения экономических агентов осуществляется в рамках специальных областей, например:

Разделы микроэкономики

Микроэкономика изучает экономические отношения, связанные с эффективным использованием ограниченных ресурсов. В рамках микроэкономических моделей предполагается, что агенты делают выбор наилучшего c точки зрения некоторого критерия варианта использования ограниченных ресурсов. Микроэкономика исходит из предпосылки о рациональности или ограниченной рациональности поведения экономических агентов. Нерациональный выбор изучается в рамках поведенческой экономики.

Микроэкономика включает в себя следующие разделы:

- Теория потребления изучает выбор потребителями оптимального набора благ при заданных ценах и доходе.

- Теория производства изучает выбор фирмами оптимального производственного плана при заданных ценах на конечные товары и услуги, заданных ценах на ресурсы и заданном уровне технологий.

- Агрегирование изучает как индивидуальные решения могут быть объединены для получения рыночного спроса и предложения. К агрегированию тесно примыкает Теория общественного выбора, которая изучает, каким образом на основе индивидуальных предпочтений возникает коллективный выбор.

- Теория общего и частичного равновесия изучает взаимодействие множества экономических агентов на рынке для того, чтобы объяснить процесс формирования цен на товары и услуги при различных предположениях; когда рынок экономически эффективен.

- Структура рынка — изучает совершенную и несовершенную конкуренцию и источники рыночной власти.

- Теория выбора в условиях неопределённости изучает влияние риска и неопределённости на решения экономических агентов.

- Модели с Асимметрией информации отражают как и почему несовпадение информационных множеств экономических агентов может привести к экономической неэффективности.

- Теория внешних эффектов (экстерналий) изучает влияние решений, принятых одними экономическими агентами, на поведение других и как это может привести к экономической неэффективности.

- Общественные блага — как и почему существование некоторых типов экономических благ может привести к экономической неэффективности.

Существуют специальные разделы экономики, которые опираясь на базовые идеи микроэкономики, углублённо изучают отдельные аспекты поведения экономических агентов.

- Теория игр представляет собой общий методологический фундамент для большинства разделов микроэкономики.

- Теория отраслевых рынковуглублённо изучает структуру рынка.

- Теория аукционов применяет игровые модели с неполнотой и асимметрией информации для изучения аукционов.

- Теория принятия решений изучает нестандартные предпочтения за пределами обычной рациональности.

- Дизайн механизмов занимается построением институтов (правил), приводящих к реализации заданного равновесия в игре.

- Теория контрактов изучает взаимодействие агентов при заключении контрактов.

- Экономика общественного сектора изучает провалы рынка, связанные с внешними эффектами предоставлением общественных благ, и использование государственного вмешательства для корректировки провалов.

Методы микроэкономического анализа

Микроэкономика использует общие и частные методы. К общим методам относят:

- Статистические методы: корреляция (нахождение степени зависимости одной величины от другой), регрессия и факторный анализ (определение влияния факторов на результат).

- Математическое моделирование (описание экономических явлений с помощью уравнений и неравенств).

- Предельный анализ (изучение изменения одних величин при изменении других).

- Функциональный анализ (построение функциональных зависимостей).

- Равновесный анализ (подход) основан на предположении, что существует равновесное состояние и изменение различных показателей и параметров связано со стремлением к равновесию.

Этапы развития микроэкономики

0.

I. «до

II. 1871—1880-е годы. «

III. 1890—1920-е годы. В 1890 году английский экономист Альфред Маршалл публикует свою монографию, ставшую основным учебником по микроэкономике первой половины XX века. Он предложил компромиссный вариант определения рыночной стоимости предельной полезностью и затратами производства, сформулировал Закон спроса и предложения. Артур Пигу продолжил исследования Маршалла, проанализировав ситуацию монопольных рынков и вариантов государственного регулирования возникающих рыночных несовершенств с помощью налогов.

Представители математической школы (

IV. 1930—1960-е годы. Микроэкономика пополняется новыми открытиями. В публикациях

В 1930—1940-е годы происходит активное изучение различных микроэкономических моделей. В рамках изучения влияния цен на поведение потребителя Джон Хикс выделяет эффекты дохода и замещения (ранняя работа Евгения Слуцкого была не замечена англоязычными авторами).

В связи с появлением в 1936 году трактата Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» экономическая теория разделилась на два крупных блока — микроэкономику и макроэкономику (в дальнейшем отделилась также международная экономика). Одновременно с начала 1930-х годов началось развитие эконометрики.

Выход в 1944 году работы «Теория игр и экономическое поведение» Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна ознаменовал появление нового теоретического подхода для анализа экономического поведения в рамках микроэкономики — теории игр. Однако только после работ Джона Нэша в начале 1950-х годов новый инструментарий стал входить в практику использования экономистов-теоретиков.

Базовые экономические понятия

Экономические потребности — внутренние мотивы, побуждающие к экономической деятельности.

Первичные — удовлетворяют жизненно важные потребности человека (сон, еда, одежда). Первичные потребности не могут быть заменены одна другой.

Вторичные — все остальные потребности (досуг и т. д.)

Долговременные — многоразовые.

Недолговременные — исчезающие в результате разового потребления.

- Экономический выбор — выбор наилучшего из альтернативных вариантов, который обеспечивает макс. удовлетворение потребностей при данных затратах.

- Альтернативные затраты (англ. Opportunity cost) — издержки, затраты, которыми необходимо пренебречь или пожертвовать ради других затрат (затраты неиспользованных возможностей).

- Производственные возможности — возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании ресурсов.

- Кривая производственных возможностей (англ. Production Possibilities Frontier) показывает альтернативные варианты при полном использовании ресурсов. Все точки внутри кривой означают неполное использование ресурсов. Любая производственная программа характеризующаяся точками за пределами кривой не будет обеспечена наличными ресурсами. Если улучшается технология или увеличивается кол-во ресурсов, кривая сдвигается вправо вверх

Спрос и предложение

Кривая спроса

Функция спроса — функция, определяющая спрос в зависимости от влияющих на него факторов.

Законом спроса называется обратная зависимость между ценой и величиной спроса.

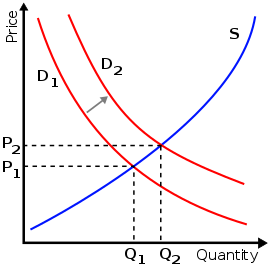

Кривая спроса показывает какое количество экономических благ готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный момент времени.

Если влияет ценовой фактор, то изменяется величина спроса. (Движение вниз и вверх вдоль кривой ).

Факторы, влияющие на спрос (неценовые)

- Изменение доходов потребителей;

- Изменение вкусов и предпочтений;

- Ценовые и дефицитные ожидания;

- Изменение расходов на рекламу;

- Изменение цен на товары — субститутыи комплементарные товары;

- Изменение количества покупателей.

Под влиянием неценовых факторов происходит изменение спроса. Перемещение кривой в положение при увеличении спроса, при уменьшении — в .

Кривая предложения

Функция предложения — определяет предложение в зависимости от влияющих на него факторов.

Законом предложения называется увеличение количества предлагаемого блага при росте его цены.

Кривая предложения — показывает, какое количество экономического блага готовы продать производители по разным ценам в данный момент времени.

Если влияет ценовой фактор, изменяется величина предложения (движение вверх, вниз по кривой).

Факторы, влияющие на предложение (неценовые)

1. Цены факторов (ресурсов) производства

2. Технология производства

3. Ценовые и дефицитные ожидания производителей

4. Размер налогов и субсидий

5. Количество производителей

Под влиянием неценовых факторов изменяется предложение (-> S1 при увеличении предложения, в -> S2 при уменьшении предложения).

Равновесная цена

Равновесная цена — это цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. , .

Поскольку цена равновесия обычно ниже максимально предлагаемой потребителями цены, величину излишка графически можно изобразить фигурой . В свою очередь равновесная цена обычно выше минимальной цены, которую готовы предложить производители ().

Общая выручка — . Разность между общей выручкой и затратами производителя () составляет излишек (прибыль) производителя.

Паутинообразная модель

Паутинообразная модель — простейшая динамическая модель, показывающая затухающие колебания, в результате которых формируется равновесие.

Она отражает формирование равновесия в отрасли с фиксированным циклом производства, когда производители, приняв решение на основании существовавших в предыдущих годах цен, уже не могут изменить объём производства. Например в сельском хозяйстве, когда ориентируются на урожай предыдущего года, не учитывая стихийных бедствий.

См. также

Литература

- Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. — 2006. — 374 с.

- Протас В. Ф. Микроэкономика: структурно-логические схемы. — 1996. — 169 с.

- Тигова Т. Н. Микроэкономика: краткий курс лекций. — 2003. — 66 с.

Ссылки

- Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика

- 50 лекций по микроэкономике