Волжская Булгария

| Историческое государство | |

| Волжская Булгария | |

|---|---|

|

|

|

1236 |

|

| Столица | – нач. XIII вв.) |

| Язык(и) | булгарский[4], тюрки[~ 1] |

| Официальный язык | булгарский |

| Религия |

тенгрианство, ислам (с 922 года) |

| Денежная единица | сум[5][6], динар[7] |

| Население |

2,2 млн. |

| Форма правления | монархия |

| Династия | Дуло (предположительно) |

| Крупнейшие города | |

| Эмир, Хан, эльтебер | |

| • X в. | Алмуш (первый известный) |

| Преемственность | |

| ← Великая Болгария | |

| Булгарский улус Золотой Орды → | |

Во́лжская Булга́рия (Серебряная Булгария

История

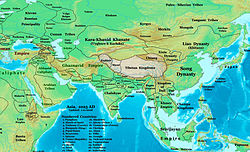

В истории Средневолжского региона с точки зрения его формирования выделяют предболгарское время (до VIII века), раннеболгарский период (VIII—X века), эпоху развития и расцвета Болгарского государства (XI — первая треть XIII века) и золотоордынскую эпоху (XIII — середина XV века)[10].

До монгольского нашествия

Во второй половине VII века одна из орд, состоявшая преимущественно из

Булгары, имевшие сильную военную организацию, постепенно вытеснили или завоевали балто-славянские племена (население «

В 922 году йылтывар Алмуш в поисках военной поддержки против хазар, правители которых исповедовали иудаизм, приглашает посольство из Багдада, официально объявляет ислам ханафитского толка в качестве государственной религии и принимает титул эмира и имя Джафар ибн Абдаллах[11]. Однако «люди» (подчинённое племя, клан) Саван[12] во главе с «царём Вирагом», вероятно, выразили недовольство по этому поводу («отказали»), в результате аристократия болгар разделилась на две партии (вторую возглавил «царь Аскал»). После угроз со стороны Алмуша (поразить мечом), первая партия тоже подчинилась. Очевидно, «Царь» Вираг с титулом Саван был вторым человеком (вторая ступень ниже хакана) в Волжской Болгарии после йылтывара Алмуша (первая ступень ниже хакана). Кроме того, известно, что у «царя Алмуша» со своим племенем было «четыре подчинённых царя» со своими подчинёнными племенами, что соответствует структуре государства и одной из теорий образования имени «Булгары» — «пять частей»[13]. Указанные события и факты были описаны в записках участника багдадского посольства на Волгу Ахмеда Ибн Фадлана[14].

После Алмуша правил его сын Микаил ибн Джагфар, а затем внук Абдуллах ибн Микаил[15].

В 965 году, после падения

В течение X столетия князья

В 985 киевский князь

В 986 году посольство из Волжской Булгарии посетило Киев с предложением о принятии киевлянами во главе с князем Владимиром мусульманской веры от булгар.

В 1006 году между Русью и Волжской Булгарией был заключён торговый договор: булгарские купцы могли свободно торговать на Волге и Оке, а купцы Руси — в Булгарии. В 1088 году камские булгары ненадолго захватили Муром. В 1107 году волжские булгары осадили и взяли Суздаль.

В 1120 году

В 1217—1219 годах булгары захватили Унжу и Устюг. В ответ ростовские, суздальские и муромские полки под командованием брата владимирского князя Святослава Всеволодовича взяли, разграбили и сожгли крупный город Ошель. В 1221 году в Городце между Владимирским княжеством и Волжской Булгарией было подписано перемирие на шесть лет, в 1229 году в Кореневе — ещё на шесть лет.

Монгольское нашествие

В 1223 году, после

В 1236 году монгольская армия во главе с Субэдэем разорила всю Волжскую Булгарию[~ 4]. Была взята и сожжена её столица — Биляр, а также другие крупные поселения, — Болгар, Кернек, Жукотин, Сувар. Разорению подверглась сельская округа[17].

В 1220—1240-х годах после упорной борьбы Волжская Булгария завоёвана монголо-татарами и, сохранив некоторую автономию, включена в состав Улуса Джучи (Золотой Орды), первой столицей которого (в XIII в.), политическим и торгово-ремесленным центром был город Болгар. Булгарская культура стала важнейшим компонентом золотоордынской культуры. Булгарские князья расширяли свою территорию главным образом в районах рек Вятка и Кама. Во 2-й половине XIII—XIV вв. основное население переселилось из Закамья в Предкамье. Внутри Волжской Булгарии выделились Казанское, Булгарское, Жукотинское и другие княжества. После образования Золотой Орды волжские булгары (болгары) стали одним из компонентов в этногенезе современных татар, чувашей и башкир.

XIV—XV века

Экономический и политический подъём Волжской Булгарии в XIV в. был приостановлен набегами на булгарские города ханов Золотой Орды в ходе внутренних усобиц, походами русских князей (с 1360), нашествием Тимура (вероятно, в сер. 1390-х гг.), нападениями ушкуйников.

По мнению

Впоследствии булгары фактически восстановили своё государство с последней столицей в Иске-Казани[19]. В XV веке новым культурно-политическим центром волжских булгар и перенесённой столицей стала Казань. В 1438 с приходом династии чингизидов под предводительством Улу-Мухаммеда на территории Волжской Булгарии было образовано Казанское ханство[20].

Территория и административное устройство

Территория

В статье есть список источников, но не хватает сносок. |

Арабские и персидские географы считали страну булгар самой северной в исламском мире. Персидский учёный

Арабский географ Ал-Истахри и более поздние авторы дают более конкретную информацию о юго-восточной границе Булгарии, доводя её до реки Урал[22]. Некоторые мусульманские географы X—XI веков сообщают, что Булгария располагается восточнее земель, населённых славянами. О северных и южных пределах страны нет точной информации, некоторые авторы, например, ал-Гарнати (XII в.), пишут, что булгары живут и на Нижней Волге. По средневековым письменным источникам трудно определить, что имеют в виду авторы, описывая границы Волжской Булгарии. Не ясно, идёт ли в источниках речь исключительно о территории непосредственного проживания булгар или, определяя пределы булгарской земли, авторы описывают территории кочевания полуоседлой части населения или земли, входящие в сферу экономического и политического влияния Булгарии.

Расположение археологических памятников позволяет в общих чертах представить территорию Волжской Булгарии. Большую работу в этом направлении проделал советский археолог Р. Г. Фахрутдинов, который в 1960—1970-е годы начал выявлять и картографировать археологические памятники булгарского времени. Основные памятники булгарского времени находятся на территории современных Татарстана, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей и Чувашии.

В настоящее время выявлено более 2 тысяч булгарских памятников X—XIV веков. Среди них около 190 городищ и более 900 селищ. Большинство относится к домонгольскому времени — 170 городищ и более 700 селищ. Основная часть памятников булгарского времени находится на территории Татарстана. В других регионах таких памятников значительно меньше: в Ульяновской области — около 200, в Самарской области — около 160, в Чувашии — около 70, в Пензенской области — около 70.

Опираясь на письменные и археологические источники, разные авторы по-разному определяют границы Волжской Булгарии. Традиционно считается, что территория Волжской Булгарии включала часть территорий Среднего Поволжья: Предкамье, Закамье и Предволжье. А. Х. Халиков и Е. П. Казаков считают, что северная граница Булгарии проходила по правому берегу реки Камы, западная — в районе бассейна реки Свияги, восточная по линии Чистополь—Билярск или рекой Шишма, южная в районе Самарской Луки. Хузин Ф. Ш. в качестве северной границы определяет реку Казанку, южной — Самарскую Луку, западной — реку Сура и восточной и юго-восточной — низовья реки Белая и реку Урал.

Некоторые исследователи, например

Административное устройство

Первой столицей государства был город

Другие крупные города —

Население

Племена

Волжская Булгария была населена пришедшими несколькими волнами (во 2-й половина VII века и позднее) после распада Великой Булгарии булгарскими и другими тюрко-язычными племенами, а также прикамскими

Основу населения Волжской Булгарии составили

В письменных источниках IX—X веков перечислены булгарские племена, которых объединил хан Алмуш (Альмас) — это болгары (племена берсула, есегель, болгар), эсегель, бажяняк, суваз, мадьяры-тюрки, баранжар, гузы, башхарт[2].

Точные данные о численности населения Волжской Булгарии отсутствуют. Лишь

Религии

В начале X века булгарский йылтывар Алмуш принял ислам ханафитского толка. Языческие захоронения встречаются не только в сельских поселениях, но и на территории некоторых городов.

После того как клан

Язык

Письменных источников, относящихся к периоду существования самостоятельного государства, которые позволили бы напрямую идентифицировать волжско-булгарский язык, не сохранилось, или, точнее, сохранилось мало. До наших дней дошли только написанные арабской графикой эпитафии XIII—XIV вв. на бывшей территории Волжской Булгарии, предположительно, оставленные

Средневековые историки и филологи отмечали близость хазарского языка с языком булгар (аль-Истахри) и печенегов (Махмуд Кашгари). У Татищева[30] находим следующие строки: «Отче и брате, се болгары соседи наши, суть вельми богаты и сильны, ныне пришед по Волге и Оке, якоже и конми с великим войском многие городы разорили, людей бесчисленно пленили, которым я един противится не могу… Половцев же призывать, не хочу ибо они с болгары язык и род един…».

Письменность у булгар, как свидетельствуют источники пережила три типа. Первая — руническая, как у практически всех тюркских народов. О распространении рунического письма можно судить и по памятникам, сохранившимся от Дунайской Болгарии. С принятием ислама, с 922 года, начинается распространение арабской графики. Есть сведения, что использовалась как арабская, так и руническая (праболгарская) письменность[31] (в IX—X в.) Ислам был религией с развитой письменностью. Позже, скорее всего, в период Золотой Орды, в оборот входит уйгурская письменность[32].

Экономика

К X веку булгары, занимавшиеся отгонным скотоводством, перешли к оседлому образу жизни. Основой хозяйства стало плужное земледелие и пастбищно-стойловое скотоводство.

В домонгольский период Булгария имела многоукладную экономику, основу которой составляло в первую очередь сельское хозяйство с достаточно развитым для того периода земледелием и животноводством, ремесленное производство, торговля, охота и рыболовство.

Наиболее важное значение в сельском хозяйстве Волжской Булгарии имело земледелие. Этому способствовал и климат Волго-Камского региона. Большая роль земледелия также отмечена и в письменных источниках того времени.

Крестьяне Волжской Булгарии пахали простейшим бесподошвенным ралом, его вытеснило затем рало с полозом. Из последнего сформировалось пахотное орудие нового типа — тяжёлый плуг, переворачивающий верхний пласт и взрыхляющий почву (XI—XII века). Плуг явился продуктом совместного изобретения волжских булгар и восточных славян, связи между которыми были весьма тесными. Более поздние акапуç у чувашей и сабан у татар являются модификацией этого орудия. На территории Волжской Булгарии соха (чув. сухапуç, тат. сука) распространилась не позднее конца XII — начала XIII века[10].

Земледелие позволяло удовлетворить внутренние потребности государства в зерне, а также создавало значительный потенциал для экспорта. Булгары торговали хлебом с Русью, об этом также свидетельствует «Повесть временных лет», где говорится о том, что из Суздаля во время голода 1024 года направились в «Болгары и привезоша жита и тако ожиша».

После того, как в начале X века булгарский йылтывар Алмуш принял ислам были отчеканены серебряные монеты. Монеты выпускались в Булгаре и Суваре на протяжении всего X века, последняя из них датируется 387 годом по

См. также

- Булгаризм

- Список городов Волжской Булгарии

- Булгарские эпиграфические памятники

- Тенгри

- Эльтебер

- Эль (социум)

- Балымер

- Великая Венгрия

Примечания

Комментарии

- ↑ Название литературного языка XI—XIV веков, употреблявшегося в Дешт-и-Кипчак и Среднем Поволжье; сложился на базе хорезмско-тюркского литературного языка и местных диалектов. От поволжского тюрки развился старотатарский литературный язык. ТЭС — С. 440.

- ↑ Вариации корневого звука О или У зависят от особенностей различных языков. В оригинале корневой звук гласной буквы после Б звучал как нечто среднее между гласной Ъ в болгарском языке, приглушенным У и О. Современные болгары называют себя българи, используя гласную Ъ. Название булгары употребляли византийские греки, описавшие этот период истории в письменных источниках. Название болгары употребляли русские летописцы, описавшие военные походы русских князей на Волжскую Булгарию в существующих древнерусских летописных сводах.

- ПВЛ, с.59)

- ↑ Тоє же осени придоша с восточнıх стран в Болгарьскую землю безбожнии Татари и взяша славнıи Великıи город Болгарьскıи и избиша оружьєм и старца и до юнаго и до сущаго младенца и взяша товара множество а город их пожгоша огнём и всю землю их плениша. (Полное собрание русских летописей: Т. 1, с. 460).

Источники

- Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 3). — ISBN 5-85270-331-1.

- ↑ Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.

- ↑ Халиков А. Х. Татарский народ и его предки. — Казань: Татарское книжное издательство, 1989. — С. 93.

- ↑ Каховский В. Ф., Иванов В. П., Димитриев В. Д. Болгары // Электронная Чувашская энциклопедия. — Дата обращения: 13.07.2020.

- ↑ Сум // ТЭС. — С. 548.

- ↑ Суваро-булгарские традиции чеканки собственных монет и разнотипных подражаний // Государственность восточных булгар IX—XIII веков / Материалы международной конференции «Государственность восточных булгар VII—XIII веков»: Чебоксары, 2—3 декабря 2011 г. / Сост. и научн. ред. Д. Ф. Мадуров. — Чебоксары: Таус, 2012. — С. 96.

- ↑ Динар: Как средство торговли среди ряда мусульманских стран // ТЭС. — С. 176.

- ↑ 1 2 Мадуров Д. Ф. Серебряная Булгария: Основные вехи истории. — СПб.: Алетейя, 2018. — 264 с.

- ↑ (недоступная ссылка — [http://malayaencyklopediya.com/tom10/16.php Малая советская энциклопедия история])

- ↑ 1 2 Иванов В. П., Матвеев Г. Б. История Чувашского края. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1995.

- ↑ 1 2 Экономические контакты и монетная чеканка в Восточной Европе X — начала XI в. Архивная копия от 13 апреля 2008 на Wayback Machine — статья А. А. Молчанова в трудах конференции 1999 г.

- ↑ Дыбо А. В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрков. — 1999.

- ↑ Фёдоров О. А. Некоторые вопросы из истории гунн. — 2011.

- ↑ Ибн-Фадлан. «Записка» о путешествии на Волгу Архивная копия от 19 июня 2012 на Wayback Machine.

- ↑ История Татарстана: учебное пособие / Ф. Х. Хузин, И. А. Гилязов, В. И. Пискарёв, Б. Ф. Султанбеков, Л. А. Харисова, А. А. Иванов, А. Г. Галлямова. — § 6. Образование Булгарского государства. Архивная копия от 10 апреля 2013 на Wayback Machine

- ↑ Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. — М.: Наука, 1984.

- ↑ Хрусталёв Д. Г. Россия. История. Монгольское нашествие. — Онлайн-версия Большой российской энциклопедии (новая).

- ↑ Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Инсан. 1991

- ↑ Бурханов, 2002, с. 5.

- ↑ Смирнов, 1951, с. 61—63.

- ↑ Хвольсон Д. А. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-Даста неизвестного доселе арабского писателя начала X века, по рукописи Британского Музея; первый раз издал, перевел и объяснил Д. А. Хвольсон. — СПб., 1869, с. 22.

- ↑ Болгария Волжско-Камская // Бари — Браслет. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 3).

- Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 4). — ISBN 5-85270-333-8.

- ↑ Бартольд В. В. Арабские известия о Руссах / Советское востокове дение, т. I., 1940

- ↑ Смирнов А. П. К вопросу о происхождении татар Поволжья. / Советская этнография. 1946. № 3. стр. 37-50.

- ISSN 2073-7475. Архивировано26 января 2023 года.

- ↑ Ашмарин Н. И. Болгары и чуваши. — Казань, 1902.

- ↑ 1 2 Г.В. Юсупов. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику.. — Издательство Академии наук СССР, 1960.

- ↑ Точка зрения. Олег Мудрак о булгарском языке. Архивная копия от 2 октября 2017 на Wayback Machine — сайт Чувашского гуманитарного института.

- ↑ Татищева. Дата обращения: 24 марта 2019. Архивировано 27 марта 2019 года.

- .

- ↑ Мухаметшин А. Г. О письменности Волжской Булгарии (рус.) // Восточный Свет. — 2005. — № 4.

Литература

- Гагин И. А. Волжская Булгария: Очерки истории средневековой дипломатии (X — первая четверть XIII в.). — Рязань: СПбГУ; РОИРО, 2004. — 240 с.

- Измайлов И. Л. Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2022. — 736 с.

- Ковалевский А. П. О степени достоверности Ибн-Фадлана // Исторические записки. — 1950. — Т. 35. — С. 265—293.

- Смирнов А. П. Волжские булгары. — М.: Государственный исторический музей, 1951. — 276 с.

- Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии / Отв. ред. С. А. Плетнёва. — М.: Наука, 1984. — 216 с.

- Чолов П. Волжка България (VII—XVI век). — София: КАМА, 2008. — 240 с. — ISBN 978-954-9890-84-6. (болг.)

- Павлов П., Владимиров Г. Златната орда и българите. — София: Военно издателство ЕООД, 2009. — 176 с. — ISBN 978-954-509-418-7.

- Бурханов А. А. Памятники Иске-Казанского комплекса: К проблеме изучения и сохранения историко-культурного наследия и роли географического положения и природно-экологических особенностей в заповедных зонах. — Казань, 2002. (болг.)

Ссылки

- Мерперт Н. Я. Болгария Волжско-Камская в Большой советской энциклопедии

- Болгар: Зелёная альтернатива

- Болгарский Государственный историко-архитектурный музей-заповедник

- Публикации о Суваре

- Волжская Булгария

- Голубовский П. В. Болгары и хазары, восточные соседи Руси при Владимире Святом

- Давлетшин Г. Болгаро-татарские надгробные памятники

- Ибн Фадлан. «Записка» о путешествии на Волгу

- Кучкин В. А. О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских болгар в XII — первой трети XIII в.

- Статья о Волжской Болгарии на сайте Казанского государственного университета

- Хакимзянов Ф., Мустафина Д. Эпиграфические памятники города Булгар

- Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику

- Волжские монеты Бунт Емельяна Пугачёва 1773—1775 годов: История Суваро Булгары