Палитоксин

Палитоксин — токсин небелковой природы, продуцируемый некоторыми представителями морских беспозвоночных. Является одним из самых токсичных веществ, обнаруженных в живой природе, и, одновременно, одним из самых сложных по структуре веществ природного происхождения.

Нахождение в природе

Содержится в шестилучевых кораллах

История открытия и изучения

Впервые был выделен Р. Муром и Паулем Шойером в 1971 г. из Palythoa toxica. Полностью расшифровать его структуру и установить стереохимическое строение удалось только к 1982 г., что явилось выдающимся событием в биоорганической химии[2].

Необычность и сложность структуры (в т.ч. наличие в молекулах множества

Соединение столь сложной и необычной структуры сразу же привлекло к себе внимание химиков-синтетиков в попытках осуществить его полный химический синтез. В 1989 г. группа учёных, возглавляемая Йошито Киши, осуществила частичный синтез палитоксина[4]. В 1994 г. коллектив исследователей под руководством Йошито Киши выполнил полный синтез этого соединения[5].

В настоящее время выделено несколько токсинов, сходных с палитоксином по структуре (остреоцин D, маскаренотоксин и др.).

Физико-химические свойства

Представляет собой белое аморфное вещество; ограниченно растворимо в диметилсульфоксиде, пиридине и воде, плохо — в спиртах; не растворимо в ацетоне, диэтиловом эфире и хлороформе; разлагается при ~ 300 °C; теряет активность в сильнокислых и щелочных средах. Сохраняет свою активность в кипящей воде.

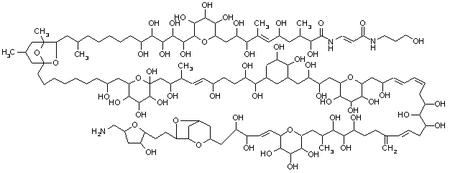

Молекула палитоксина представляет собой уникальную цепочечную структуру, построенную из ди-, три и тетрагидрокситетрагидропирановых и фурановых циклов, соединённых в единую структуру насыщенными и ненасыщенными цепями полиолов. На N-конце молекулы палитоксина находится первичная аминогруппа, а С-конец ацилирован остатком бета-аминоакриламинопропанола[2]. В молекуле содержится 8 двойных связей, 42 гидроксильные группы, 64 хиральных центра и в ней можно выделить гидрофобные и гидрофильные части. Вследствие наличия множества хиральных центров и двойных связей (для которых возможна цис-транс-изомерия) для палитоксина теоретически возможны 1021 стереоизомеров[1].

Токсичность

Высокотоксичен для теплокровных:

- морские свинки, крысы, обезьяны — ЛД50 (0,8-1,1)⋅10−4 мг/кг, внутривенно

- кролики — ЛД50 0,2⋅10−4 мг/кг, внутривенно

- человек — ЛД50 (0,1-0,2)⋅10−4 мг/кг, внутривенно

Является одним из самых сильных ядов небелковой природы[6]. (Еще более ядовиты майтотоксин и сигуатоксин, выделенные из одноклеточных жгутиковых (динофлагелляты), которые найдены в некоторых видах планктона.)

Обладает выраженным кардиотоксическим действием. Гибель наблюдается через 5-30 минут в результате сужения коронарных сосудов, аритмии и остановки дыхания, а также массивного гемолиза. Механизм токсического действия обусловлен его прочным связыванием с Na,K-АТФ-азами клеток нервной ткани, сердца и эритроцитов (точнее физиологически действие палитоксина, в первую очередь, проявляется вследствие поражения Na,K-АТФ-аз сердца, эритроцитов и нервной ткани, в то время как эффекты нарушения работы этих ферментов в других органах и тканях просто не успевают проявиться до наступления летального исхода) . Конкретный молекулярный механизм действия палитоксина связан с переводом Na,K-АТФ-аз в т.н. "открытую конформацию", в результате чего фермент превращается в открытый ионный канал для ионов Na и K. Это приводит к резкому нарушению естественного ионного градиента и гибели клеток. Подобный механизм действия обуславливает чувствительность к этому токсину только животных клеток (дрожжи, в частности, нечувствительны к нему)[1][7].

Большинство случаев отравления связаны с употреблением в пищу морских организмов, содержавших палитоксин[9][10][11][12]. Также известны случаи отравления аквариумистов (кораллы-зоонтарии пользуются популярностью для содержания в аквариумной культуре вследствие своей яркой и разнообразной окраски, в то время как большинство людей не подозревает об опасности, которую они могут представлять при неосторожном обращении)[13][14] [15] [16] [17].

Примечания

- ↑ 6 декабря 2019 года.

- ↑ 1 2 Ю.А. Овчинников. Биоорганическая химия. — Москва: Просвещение, 1987. — С. 772-773. — 815 с.

- ↑ В.А. Стоник, И.В. Стоник. Морские токсины: химические и биологические аспекты изучения (рус.) // Успехи химии : журнал. — 2010. — Т. 79, № 5. — С. 451-452.

- .

- .

- ↑ Журнал Вокруг света (Россия), № 10 за 2005 год, «Таблица происхождения ядов и их дозы»

- 6 декабря 2019 года.

- 6 декабря 2019 года.

- 7 декабря 2019 года.

- 7 декабря 2019 года.

- 7 декабря 2019 года.

- 7 декабря 2019 года.

- 7 декабря 2019 года.

- ↑ Cedar Park mother warning others after aquarium coral nearly kills her family. KENS. Дата обращения: 7 декабря 2019. Архивировано 7 декабря 2019 года.

- ↑ "Mum 'nearly died' cleaning out fish tank". 2019-08-07. Архивировано 8 августа 2019. Дата обращения: 7 декабря 2019.

- ↑ Mother almost dies and her family are quarantined after she was poisoned by world's second deadliest toxin while cleaning out her FISH TANK. Daily Mail (7 августа 2019). Дата обращения: 9 августа 2020. Архивировано 7 ноября 2020 года.

- ↑ "Коралл-убийца: мать четверых детей чуть не умерла от отравления после чистки аквариума". Архивировано 19 сентября 2020. Дата обращения: 9 августа 2020.

Литература

- Химическая энциклопедия. — Т.5. — М.: Советская энциклопедия, 1999

- Marine Drugs. — 2010. — vol.8, № 7