История Венгрии

Эта статья нуждается в переработке. Пожалуйста, уточните проблему в статье с помощью правилами написания статей. (19 декабря 2022) |

Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |

Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русского языка. |

История Венгрии — история государства

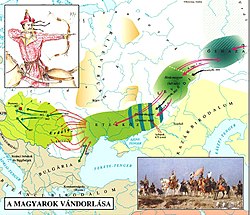

Предки мадьяр начали своё движение из регионов

Древнейшая история Венгрии

В античную эпоху

Предки венгров — мадьяры —

Археологи датируют раннесредневековый археологический горизонт металлоконструкций Блатница-Микульчице[англ.] VIII—IX веками[4][5][6][7].

Около двух—трёх столетий в VII—X веках продолжался многократный приток в уже освоенные славянами различные местности Восточно-Европейской равнины многочисленных групп славянских переселенцев из Моравского Подунавья, сыгравший существенную роль в консолидации славянского населения Восточной Европы и завершившийся формированием древнерусской народности[8].

Раннесредневековая археологическая белобродская культура, процветавшая в X—XI веках в Центральной Европе, представляет собой синтез культуры завоевателей-венгров, привнесённой в Карпатский бассейн около 900 года, и более ранних культур, существовавших на территории современных Венгрии, Словакии, Румынии, Сербии и Хорватии до венгерского завоевания[9]. По мнению археолога Валентина Седова, основная территория культуры Биело-Брдо включала территорию современной Венгрии, Южной Словакии и часть сербской Воеводины[10].

Впервые мадьяры появились на Дунае в 862 году в качестве союзников великоморавского князя Ростислава, против которого объединились король восточных франков Людовик II Немецкий и болгарский князь Борис I. В 881 году венгры как союзники князя Святополка, преемника Ростислава, дошли до Вены; однако это был лишь набег, основная часть мадьярской орды продолжала кочевать в степях Северного Причерноморья.

В 894 году византийские дипломаты убедили венгров начать войну против Болгарии в союзе с Византией. Корабли Византии помогли переправиться через Дунай мадьярскому войску под предводительством Левенте, и венгры опустошили Болгарию вплоть до столицы, вывезли в плен и продали в рабство множество девушек и женщин. В ответ болгарский царь Симеон I заключил союз с печенегами. Болгары вступили в степь и в 896 году вместе с печенегами нанесли сокрушительное поражение венграм; союзники напали на становища мадьяр и вырезали их жён и детей. После этого венгры покинули свои кочевья и вскоре перешли на Среднедунайскую низменность, заняв территории, частью зависимые от Болгарии, а частью входившие в состав Великоморавской державы, где вскоре создали своё княжество. В этот период племенной союз мадьяр возглавлял Арпад (889—907), основатель династии Арпадов, до 904 года деливший власть с соправителем — Курсаном (Кусаном). Последний великоморавский князь Моймир II долго и безуспешно боролся с венграми и погиб в войне с ними около 906 года. Ещё до этого начались набеги венгров в Германию, Италию и другие страны Европы.

Венгерское княжество

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В течение первой половины X века подвижная кавалерия мадьяр, легко ускользающая от тяжёлой рыцарской конницы, жестоко и практически безнаказанно опустошала почти всю континентальную Западную Европу. Первым успешным набегом считается поход в Италию в 899 году, когда венгры победили итальянского короля Беренгара I в битве на реке Брента. В 900 году мадьярская конница грабила Баварию, в 901 году — Италию и Каринтию; в 904 году — снова Италию, в 907—911 годах — Саксонию, Баварию, Тюрингию, Швабию; в 920—924 годах — Италию: в 922 году венгры при очередном набеге достигли Апулии, 24 марта 924 года сожгли Павию, столицу королевства Италия, в 926 году дошли до Рима.

В 924—927 году венгерская конница опустошала Бургундию, Прованс, Баварию и Италию; в 933 году мадьяры дошли до Константинополя, в 935 году снова вторглись в Бургундию, Аквитанию и Италию. В 937 году они пересекли земли Арелата и опять вступили в Италию; в 938 году опустошали Саксонию, в 942—943 и 947 годах — Италию. В 941 и 944 годах мадьяры через Южную Францию вторгались в Испанию, причём в 944 году столкнулись там даже с арабами. Повсюду венгры захватывали богатую добычу, сжигали города, опустошали сёла, вывозили в плен девушек и женщин, которые, как правило, становились их жёнами и рожали им детей — таким способом те венгры, чьи жёны погибли во время войны с болгарами и печенегами, создали новые семьи. Примечательно, что в этот период набеги мадьяр почти или совсем не затрагивали славянские страны (Чехию, Польшу, Киевскую Русь), даже Хорватия успешно отразила вторжения венгров, а затем стала её важным союзником. В период, когда во главе союза мадьярских племён стоял сын Арпада, князь Жольт (Золтан, 907—947), венгры были ужасом Западной Европы. Время от времени венгры терпели при набегах серьёзные поражения (в 933 году — от германского короля Генриха I Птицелова, в битве при Риаде на реке Унструт, в 941 году — у Рима, и т. д.), но в целом противостоять вторжениям мадьяр европейские феодальные королевства не могли.

Преемник Золтана — Вал (Файс, 947—952) продолжал ту же политику: в 950—951 годах венгры вновь грабили Италию, Бургундию, Аквитанию. Его брат Такшонь (952—972) в 954 году опустошил Баварию, Франконию, Лотарингию. Однако в 955 году мадьяры потерпели тяжёлое поражение от немцев в битве на реке Лех. После этого походы венгров на запад стали гораздо реже и вскоре прекратились. Такшонь развернул набеги на Балканы, в 959 году его войска осаждали Константинополь, в 965 году болгарский царь Пётр I заключил союз с венграми, обязавшись пропускать их через территорию Болгарии в византийские владения. Такшонь активно поддержал русского князя Святослава I в его войне против Византии, однако совместные действия русов, мадьяр и болгар закончились неудачей в 971 году.

Такшонь укрепил центральную власть, а своего наследника Гезу женил на дочери правителя Трансильвании Дьюлы II — Шарольт. К этому времени некоторые мадьярские вожди успели посетить Константинополь и принять христианство; в 948 году к императору Константину VII Багрянородному прибыло венгерское посольство во главе с Термачу и Булчу (Вулцсу), причём последний был крещён; в 952 году принял крещение в Константинополе и Дьюла[11]. Князь Геза (972—997) счёл за лучшее принять католичество, поскольку Венгрия оказалась в клещах между двумя вновь усилившимися союзными христианскими империями — Германией и Византией. Тем не менее крещение Геза принял (в 974 году) от самого папы римского, без посредников, причём продолжал поклоняться и языческим богам. Он запретил венграм грабительские набеги на соседей, жестоко усмирял феодалов, постепенно навёл порядок в государстве. Он создал тяжёлую кавалерию, состоявшую в основном из иностранных наёмников (варяги, хорваты, болгары) под командованием немецких рыцарей-швабов. Его попытка завоевать Нижнюю Австрию (983—991), воспользовавшись смутой в Германии, оказалась неудачной.

Возникновение и расцвет Венгерского королевства

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В 1000 году племенной князь Вайк принял католичество, имя Иштван (Стефан) и титул короля. Иштван I (1000—1038) окончательно превратил мадьярский союз племён в средневековое европейское королевство, разделил страну на комитаты, во главе которых стояли королевские чиновники — ишпаны. Он ревностно насаждал католичество, подавил мятеж в Трансильвании, ввёл свод законов, отменил рабовладение, выиграл войну с Польшей за Словакию. Его племянник Петер Орсеоло (1038—1041, 1044—1046), сын венецианского дожа, наводнил страну немцами и итальянцами, чем вызвал недовольство у большинства венгров. Против него восстал и захватил трон знатный вельможа Шамуэль Аба (1041—1044), который опирался на язычников и беднейших крестьян, жестоко расправляясь с представителями знати. Однако ему не удалось выиграть войну с могущественным германским королём Генрихом III Чёрным (в 1042—1044 г.). Потерпев поражение, Шамуэль Аба был свергнут и казнён.

Петер Орсеоло в благодарность за помощь признал себя вассалом Германии (1045 г.). Это вызвало негодование венгров, которые призвали в страну трёх сыновей Вазула (Василия), двоюродного брата Иштвана I, ослеплённого по его приказу — Андраша, Белу и Левенте, живших при дворе Ярослава Мудрого в Киеве. Королём Венгрии стал Андраш I (1046—1060), женатый на дочери Ярослава — Анастасии. Андраш не вернулся к язычеству, но вскоре развязал войну с Германией. Он успешно действовал против немцев вместе с братом Белой, которому отдал треть королевства. Однако затем началась война между сторонниками Андраша и Белы, последний одержал победу в союзе с Германией и Чехией. Королём стал Бела I (1060—1063); сын Андраша — Шаламон бежал вместе с матерью в Германию и через три года сел на престол с помощью германских войск (1063). Сыновья Белы — Геза, Ламперт и Ласло — вынуждены были подчиниться.

Новым королём стал Шаламон (1063—1074). В 1067 году он успешно воевал с Венецией, поддерживая против неё хорватского бана Дмитара Звонимира, женатого на дочери Белы — Илоне. В 1068 году Шаламон разбил вторгнувшихся печенегов в сражении у Керлеша, а в 1071 году в ходе войны с Византией его войска взяли Белград. Но вскоре возобновилась борьба между королём и его двоюродными братьями. В 1069 году Шаламон одержал победу: Ламперт бежал в Польшу, Ласло на Русь. В 1074 году Шаламон победил и Гезу в сражении при Карцаге, но Ласло привёл с собой поляков и чехов и в битве при Модьороде нанёс королю решающее поражение. Шаламон потерял трон и бежал к печенегам, до конца жизни кочевал вместе со степняками и безуспешно пытался вернуть себе власть.

Геза I (1074—1077) был ревностным христианином, восстановил отношения с Византией; император Михаил VII в 1075 году прислал ему новую искусно изготовленную корону, взамен утерянной Шаламоном во время бегства. Гезе наследовал брат — Ласло I (1077—1095), прозванный Святым за чрезмерное благочестие: папа римский даже собирался поставить его во главе Первого крестового похода, помешала этому только смерть короля. Правление Ласло было успешным, он заставил изгнанного Шаламона примириться с потерей трона, несколько раз отразил вторжения половцев и печенегов, поддерживал папство в борьбе с императором Генрихом IV. После смерти в 1089 году Дмитара Звонимира Ласло I, родной брат его вдовы Илоны, выдвинул претензии на хорватский трон, захватил Славонию, в конце концов возвёл в Хорватии своего племянника Альмоша, сына Гезы I. Другой сын Гезы, Кальман, унаследовал престол после смерти Ласло.

Правление Иштвана II (1116—1131), сына Кальмана, было заполнено неудачами: Иштван проиграл войну с Чехией (1116), с Венецией (1116—1125), безуспешно вторгался на Волынь (1121—1123), не принесла победы и война с Византией (1127—1129). Умирая, он передал трон ослеплённому им же племяннику — Беле, сыну Альмоша. Бела II Слепец (1131—1141) делил власть со своей женой Илоной (Еленой Сербской) и её братом Белошем, которого назначил главнокомандующим. Несколько лет им пришлось воевать с очередным претендентом — Борисом Коломановичем, внуком Владимира II Мономаха. Борис несколько раз вторгался в Венгрию при помощи соседних государей, но так и не добился успеха. При Беле II была восстановлена власть венгров над частью Далмации (1136) и присоединена Босния (1137). В 1139 году венгры вмешались в войну между великим князем киевским Ярополком II в войне с главным соперником — Всеволодом Ольговичем, и помогали ему при осаде Чернигова.

Сын Белы II — Геза II (1141—1162) тоже должен был вести войну с Борисом Коломановичем. Женой Гезы II была дочь киевского князя Мстислава I Великого — Евфросинья (королева Фружина); её брата Изяслава II, волынского князя, Геза II поддерживал в его многолетней борьбе за Киев с Юрием Долгоруким. В 1151 году эта борьба завершилась победой Изяслава; в 1152 году Изяслав и Геза разбили на реке Сан и галицкого князя Владимирко, союзника Долгорукого. Затем главной проблемой для венгерского короля стал конфликт с Византией, куда перебрался Борис Коломанович в 1150-х гг. Геза II, в свою очередь, поддержал против византийского императора Мануила I его двоюродного брата Андроника Комнина. В конце концов Борис погиб в войне с венграми, и в 1155 году был заключён мир между Венгрией и Византией. Затем Геза II вступил в союз с Германией, и в 1158 году венгерский отряд принял участие в осаде Милана войсками Фридриха I Барбароссы.

К концу правления Гезы новую угрозу ему и его наследнику Иштвану III создали младшие братья короля — Ласло и Иштван (последний даже вступил в брак с Марией Комнин, племянницей византийского императора). После смерти Гезы они захватили власть — сначала Ласло II (1162—1163), а после его смерти — Иштван IV (1163). Оба признавали себя вассалами Византии. Но в июне 1163 года Иштван III всё-таки занял престол при поддержке армии германского императора Фридриха I Барбароссы, а византийское вторжение в Венгрию было отражено в том же году.

Однако по завещанию Гезы II Хорватия и Далмация должны были перейти под управление Белы, младшего сына Гезы. Когда император Мануил понял, что не сможет восстановить на троне Иштвана IV, он потребовал от его племянника Иштвана III (1162—1172) в обмен на признание его королём уступить пограничную область Серемшег и отдать Белу в заложники в Константинополь. Как только Бела оказался в Византии, Мануил начал войну с Иштваном III под лозунгом защиты прав Белы и добился того, что в 1167 году Хорватия и Далмация фактически оказались под контролем Византии. Бела, воспитанный при константинопольском дворе, стал истинным византийцем по языку, привычкам и обычаям, даже принял имя Алексей и, вероятно, перешёл в православие. Когда в 1172 году умер Иштван III (возможно, не своей смертью), его младший брат без труда утвердился на троне под именем Белы III (1172—1196).

Новый король был недоволен отсталостью Венгрии по сравнению с культурной Византией, поэтому всемерно поощрял развитие в стране образования, посылал венгров учиться в Италию, Францию, Англию; при нём королевство процветало, казна была полна, королевская власть очень сильно укрепилась. После смерти Мануила в 1180 году Бела III вернул под венгерскую власть земли Хорватии, а во время череды переворотов в Византии отнял у неё города Браничев и Белград. Затем он выдал свою дочь Маргит (Маргариту) за нового императора

После смерти Белы III снова началась война за престол между его двумя сыновьями: против короля Имре (1196—1204) выступил его младший брат Андраш II. Большинству венгров больше нравился весёлый и легкомысленный Андраш, чем слушавшийся священников Имре. В 1197 году Андраш одержал победу над войсками короля и вынудил брата уступить ему Хорватию и Далмацию. Но в 1199 году Имре нанёс ему поражение и заставил бежать в Австрию под защиту Бабенбергов. По миру в 1200 году братья договорились признать наследниками друг друга. В 1201 году Имре подчинил Сербию, в 1202—1203 гг. воевал с Болгарией, в конце концов провозгласил себя королём и Сербии, и Болгарии, но в войне с болгарским царём Калояном потерпел поражение. В 1204 году война за трон возобновилась. Имре прекратил войну смелым поступком: в одиночку явился в лагерь брата и потребовал от него капитуляции. Поражённый Андраш не осмелился сопротивляться и позволил королю увести себя в тюрьму. Затем братья снова примирились, но вскоре Имре неожиданно умер. Андраш стал опекуном его малолетнего сына Ласло III (1204—1205) и быстро захватил всю власть. Вдова Имре, Констанция Арагонская, бежала в Вену, но здесь Ласло III внезапно скончался от болезни.

Королём стал Андраш II Крестоносец (1205—1235). Он щедро раздавал королевские земли своим сторонникам и проводил авантюрную внешнюю политику; центральная власть при нём быстро ослабла. Много лет Андраш II посылал войска за Карпаты, в Галицко-Волынское княжество, которое раздирала жестокая борьба между претендентами после гибели могущественного князя Романа Мстиславича (1205 г.) Андраш даже провозгласил себя «королём Галиции и Лодомерии» (под «Лодомерией» понималось Волынское княжество со столицей во Владимире-Волынском). Однако все походы в итоге оказались безуспешными. Пока Андраш тратил силы в борьбе за Галич, Венгрией управляла его жена, королева Гертруда Меранская. Она раздавала земли своим фаворитам, которые безнаказанно совершали разного рода преступления; в конце концов недовольные вельможи устроили заговор и зверски убили королеву (1213 г.), причём Андраш наказал только главу заговорщиков, простив остальных, что возмутило его сына и наследника Белу. Андраш предпочёл отправиться в Палестину, став во главе Пятого крестового похода (1217—1221 гг.). Действия венгров в Палестине были в целом неудачны, после нескольких рейдов по мусульманской территории Андраш вернулся в Венгрию, уступив Асеням спорные города Браничев и Белград за свободный проход венгерской армии через Болгарию.

В отсутствие короля Венгрия окончательно впала в состояние анархии, феодалы практически вышли из подчинения, казна была расхищена. Младший сын Андраша II, Кальман (Коломан) в 1219 году был изгнан из Галича Мстиславом Удатным. Наконец, в 1222 году Андраш был вынужден подписать «Золотую буллу» — аналог «Великой хартии вольностей», изданной в Англии семью годами раньше. «Золотая булла» гарантировала права главным образом высших сословий и духовенства и официально позволила феодалам выступать против короля в случае ущемления их прав.

Андраш II пытался опереться на рыцарей Тевтонского ордена, которым предоставил место для поселения в Барцашаге (в Трансильвании), однако уже через несколько лет изгнал их из королевства, и в 1226 году они переселились в Прибалтику. Тем временем сын и наследник Андраша II, Бела, назначенный управлять Хорватией и Далмацией, начал отнимать там земли у своевольных магнатов. Андраш II сместил Белу и назначил на его место Кальмана, а Беле отдал под управление Трансильванию. Третьего сына, Андраша Младшего, король несколько лет упорно пытался возвести в Галиче, пока наконец Даниил Галицкий не выгнал венгерские войска. Андраш Младший умер во время этой войны, а корону в 1235 году наследовал его старший сын — Бела IV (1235—1270).

Монгольское вторжение (XIII век) и его последствия

Поход

14 марта несколько венгерских баронов, недовольных союзом короля с половецкой ордой, убили главного хана — Котяна, и других знатных половцев. После этого половцы оставили Белу и двинулись в Болгарию. Младший брат Бату-хана — Шибан вышел 15 марта к лагерю венгерского короля. Бела IV сначала придерживался оборонительной тактики, но когда венграм стало известно, что монгольские силы вдвое уступают им по численности, а немалую часть армии Бату-хана составляют русские новобранцы, он решил дать монголам сражение. Несколько дней монголы отступали, проделав примерно половину обратного пути до Карпат, затем 11 апреля 1241 года Бату внезапно атаковал армию Белы и нанёс ему полное поражение в битве на реке Шайо. Бела IV бежал в Австрию, к герцогу Фридриху II Воинственному, которому за помощь отдал свою казну и три западных комитата (с гг.[что?] Мошон и Шопрон). Монголы овладели всей территорией Венгрии к востоку от Дуная, уже назначали своих наместников и делали набеги на запад, доходя до окрестностей Вены. Но чешский король Вацлав I Одноглазый и австрийский герцог Фридрих Воинственный успешно отбивали все набеги монголов; хотя Кадан со своим отрядом прошёл через Хорватию и Далмацию до Адриатического моря, закрепиться в Венгрии монголы не успели.

В декабре 1241 года скончался монгольский каган Угэдей; по монгольским обычаям, на период до избрания нового кагана следовало прервать все военные действия и собраться на курултай в Монголии. Ожидалось избрание на престол Гуюк-хана, личного недоброжелателя Бату-хана. В этих условиях монголы решили уйти из Венгрии и в 1242 году начали отступление через Сербию и Болгарию в южнорусские степи.

После ухода монгольской армии Венгрия лежала в развалинах; путник мог ехать по стране 15 дней, не встретив по дороге ни одного человека; голод был так велик, что продавали даже человеческое мясо. Свирепствовали эпидемии, повсюду рыскали стаи волков, которые осаждали деревни. Однако Бела IV приложил все усилия, чтобы восстановить хозяйство, расселял на опустевших местах немцев (на севере) и влахов (на юго-востоке), пускал в страну евреев, а половцам (куманам) предоставил не только земли для кочевий (между Дунаем и Тисой), но и сделал их орду частью венгерской армии. Венгрия быстро ожила и снова сделалась сильным и могущественным королевством.

Второй расцвет

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

Уже через четыре года после ухода монголов Венгрия под управлением

После смерти

Последние годы правления Белы IV были омрачены борьбой со старшим сыном — Иштваном, который вынудил отца сначала передать ему Трансильванию, а затем разделить с ним королевство по Дунаю. Умирая, Бела даже передал управление королевством не законному наследнику Иштвану, а своей дочери Анне Венгерской, супруге бана Ростислава; однако её зятю Пржемыслу Отакару II не удалось защитить права Анны на регентство. Новый король Иштван V (1270—1272) заключил в 1270 году союз с королём Польши Болеславом V Стыдливым, а 21 мая 1271 года Иштван нанёс полное поражение чешской армии и заставил Пржемысла заключить мир. Но в 1272 году сам Иштван V умер молодым, и в стране началась долгая смута.

При малолетнем сыне

В 1285 году из Золотой Орды вторглась татарская армия под предводительством полководцев Ногая и Тулабуги; они дошли до Пешта и разорили восточную Венгрию. В 1287 году папа Николай IV даже поставил вопрос об организации крестового похода против Ласло, свержении венгерского короля и возведении его племянника Карла Мартелла Анжуйского — сына сестры Ласло, Марии, и короля Неаполя — Карла II Хромого. В 1290 году Ласло IV был зарублен в своём шатре тремя куманами — вероятно, наёмными убийцами; детей у него не было, и главная линия Арпадов пресеклась. На престол был возведён Андраш III (1290—1301), внук Иштвана V, сын венецианки Томазины Морозини.

Однако и Андраш III не мог править спокойно: утверждали, что его отец Иштван Постум был незаконнорождённый и его фактическим отцом являлся палатин Денеш (Дионисий). По этой причине претензии на престол помимо Карла-Мартелла выдвинули Альбрехт, сын Рудольфа I Габсбурга, и даже самозванец Андраш Славонский, якобы младший брат Ласло IV. Все правление Андраш III провёл в борьбе с мятежниками, сумел победить Альбрехта и женился на его дочери Агнессе, но подавить своеволие магнатов так и не смог. После его внезапной смерти в 1301 году началась борьба за наследство Арпадов. На престол выдвинули притязания сын чешского короля Вацлава II — будущий король Чехии Вацлав III (Ласло Чех, король Венгрии в 1301—1305), обручившийся с дочерью Андраша III; нижнебаварский герцог Оттон Виттельсбах (Отто, король Венгрии в 1305—1307), внук Белы IV, а также сын умершего в 1295 году Карла Мартелла — Карл-Роберт (Карой I), который короновался в Эстергоме ещё в 1301 году, но не сумел захватить трон. Большинство венгерских магнатов поддержали чешского претендента, однако на стороне Кароя выступили ставший королём Германии Альбрехт Габсбург, папа Бонифаций VIII и могущественный хорватский магнат Павел Шубич. В 1305 году Ласло Чех отказался от престола в пользу Отто, который был коронован под именем Белы V. Карой с успехом вёл против него военные действия; влиятельный трансильванский воевода Ласло Кан в 1307 году захватил Отто в плен и заставил покинуть страну. 19-летний Карой I оказался единственным претендентом и в 1308 году наконец стал королём, основав Анжуйскую династию. Однако крупнейшие магнаты — Ласло Кан и Матэ Чак — не подчинялись молодому королю; по всей Венгрии феодалы правили как независимые государи. Карой I (1308—1342) много лет потратил на то, чтобы восстановить королевскую власть. Наконец смерть Матэ Чака (1321) и свержение Младена Шубича (1322) позволила королю объединить Венгрию; в 1323 году он перенёс свою резиденцию из Темешвара в Вишеград.

Карой I сумел возродить экономику, опираясь на доходы от золотых рудников, умело провёл финансовую и таможенную реформы. Однако его внешняя политика, направленная в первую очередь на подчинение Боснии, Сербии и Валахии, была неудачной: в 1330 году он потерпел сокрушительное поражение от валашского господаря

Сын Кароя I и Эржебет (Елизаветы, дочери польского короля Владислава Локотка и сестры Казимира III Великого) — Лайош (Людовик) I, носил королевский титул в 1342—1382 годах. Его правление традиционно считается периодом максимального расцвета военно-политического могущества Венгрии. При Лайоше I многие государства Балканского полуострова признавали своим сюзереном венгерского короля. В 1347 году Лайош предпринял большой поход в Италию, чтобы отомстить за смерть младшего брата — Андраша, убитого по приказу его жены Джованны I. Венгерская армия прошла через Верону, Романью, мимо Рима и в феврале 1348 года вступила в Неаполь. Лайош назначил по городам Неаполитанского королевства своих наместников, но эпидемия чумы, охватившая в то время Европу, вынудила его увести армию. В 1349 году венгры снова вторглись в Южную Италию под начальством Иштвана Лацкфи, воеводы трансильванского; королевство было охвачено жестокой войной между сторонниками Джованны и Лайоша. В 1350 году сам Лайош высадился в Италии и подступал к Неаполю, но покровительство папы Климента VI помогло Джованне заключить выгодный мир, в итоге венгры вынуждены были покинуть Неаполитанское королевство.

Эпидемия чумы обошла Венгрию стороной, поскольку она всё ещё оставалась сравнительно редко заселённой страной: в результате страны Западной Европы во второй половине XIV века пережили упадок, а Чехия, Венгрия, Польша и Литва — подъём. Походы в Италию поспособствовали развитию культуры среди венгров; Лайош поощрял образование, открывал школы, в 1367 году — академию. Он покровительствовал крестьянам и горожанам, заменил барщину оброком, сделал своей столицей Буду вместо Вишеграда. Лайош тоже предпринимал походы в Галицкую Русь, однако в итоге уступил эту страну своему дяде по матери, польскому королю Казимиру III. В 1353 году он отразил вторжение ордынских татар, вытеснил их из Молдавии. На Балканы Лайош предпринял больше дюжины походов, главным образом под лозунгом искоренения богумильской ереси. Против Венеции он заключил союз с Генуей, начал войну за далматинские города, действуя не только в Далмации, но и в Северной Италии. К началу 1358 года почти все города Далмации признали власть Венгрии, в том же году Лайошу I добровольно подчинился бан Боснии, Твртко I. Дубровник перешёл под протекторат Венгрии, с этого времени начался расцвет города, продолжавшийся до 1526 года.

Как сын Эржебет, сестры короля Польского Казимира III, не имевшего законного наследника, Лайош в 1370 году получил и польскую корону. Польско-венгерская уния (1370—1382) принесла Лайошу больше проблем, чем славы; поляки были недовольны тем, что он почти не бывал в Польше, отдав её в управление матери, Эржебет (Эльжбете), а она окружила себя венгерскими придворными; в Польше царила анархия, с этого времени здесь началось засилье шляхты.

У Лайоша тоже не было сыновей, поэтому он оставил Венгрию и Польшу своим дочерям — Марии и Ядвиге. При Марии (1382—1387) правила её мать Эржебет, дочь боснийского бана Степана Котроманича. Мария была обручена с сыном германского императора Карла IV Люксембурга — Сигизмундом. Однако враждебная партия в 1385 году сумела возвести на венгерский престол неаполитанского короля Карла III, под именем Кароя II (1385—1386). Карой II на короткий срок объединил два королевства, но уже в феврале 1386 года был убит в результате заговора, который организовала Эржебет. Против вдовствующей королевы, в свою очередь, выступили хорваты, которые поддержали претензии на венгерский престол сына Кароя II — Владислава, ставшего королём Неаполя. В 1387 году хорваты захватили в плен Эржебет и Марию, при этом Эржебет была убита, а Марию вызволил Сигизмунд Люксембург, который привёл свои войска в Венгрию и стал королём (Жигмонд, 1387—1437).

В правление

Зять и наследник Жигмонда

Сторонники Уласло пошли на компромисс с германским императором

Матьяш I Хуньяди (1458—1490) получил прозвище Корвин (Ворон), так как эта птица была изображена на его гербе. Матьяш был неутомимым воином, хорошим правителем и образованным меценатом. Первые годы его правления прошли среди усобиц и борьбы враждующих группировок феодалов, главными соперниками были предводитель баронов Михай Силадьи и архиепископ Эстергома, просветитель и гуманист, хорват Янош Витез. Последний одержал победу и стал канцлером; его союзник, чешский король-гусит Йиржи Подебрад, выдал свою дочь Каталину замуж за Матьяша. Совместными усилиями Матьяша и Витеза было создано регулярное войско — «Чёрная армия». Матьяш Корвин успешно отражал набеги турок, которые к 1459 году окончательно завоевали Сербию, а в 1463 году — Боснию. В 1464 году Матьяш отнял у турок ключевую боснийскую крепость — Яйце, но смерть папы Пия II в том же году положила конец надеждам на организацию общеевропейского крестового похода против Османов.

Это побудило

Венгрия при короле Матьяше I переживала ещё невиданный культурный расцвет, огромная королевская библиотека стала крупнейшей в Европе. В 1476 году Матьяш женился на дочери неаполитанского короля

Упадок Венгрии (1490—1526)

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В 1490 году венгерский престол занял чешский король Владислав II Ягеллон под именем

Став королём Венгрии,

В то же время рост цен на сельскохозяйственные продукты в Западной Европе стимулировал развитие венгерской экономики, однако всеми выгодами от роста экспорта пользовалось привилегированное сословие. Внутри этого сословия тоже усилилась борьба — между крупными магнатами и основной массой венгерского дворянства. В 1498 году государственное собрание установило перечень 41 крупного землевладельца, которые имели право и обязанность содержать собственные войска. В 1503—1504 годах обострилась борьба между дворянами и магнатами по вопросу о назначении палатина, а в 1504 году — из-за наследства умершего Яноша Корвина. Победу одержали дворяне и их кандидат на наследство

В 1505 году дворяне провели закон о запрете наследовать корону любому иностранцу — вопреки желанию Уласло II, Габсбурга по матери, передать трон австрийским Габсбургам в случае прекращения венгро-чешской линии Ягеллонов. В 1506 году Уласло II заключил соответствующее соглашение с правителем Австрии Максимилианом I, вызвав возмущение венгерских дворян, которое сгладило только рождение в том же году наследника от третьей жены короля, Анны де Фуа.

В 1512 году османский престол занял султан

Сын

Турецкое завоевание

29 августа 1526 года в битве при Мохаче пятидесятитысячная армия османского султана Сулеймана I во главе с великим визирем Ибрагим-пашой нанесла двадцатипятитысячному венгерскому войску жестокое поражение: главной причиной стала наступившая феодальная анархия, многие венгерские дворяне не явились на призыв короля, феодалы так и не решились вооружить крестьян. Лайош II утонул в болоте во время бегства, через 12 дней Сулейман вступил в столицу, которая сдалась туркам без боя.

Турки грабили все земли до

В 1530—1534 гг. фактическим регентом Венгрии был Альвизе Луиджи Гритти (незаконный сын дожа Андреа Гритти), друг Ибрагим-паши и доверенное лицо Сулеймана. Гритти играл роль посредника между Сулейманом и Запольяи, но ввязался в авантюры, попытался подорвать власть Запольяи, а в июле 1534 года убил в Трансильвании одного из его главных сторонников — надьварадского епископа Имре Цибака. Но трансильванские магнаты с помощью молдавского господаря Петра Рареша в сентябре 1534 года напали на лагерь Гритти, он был захвачен в плен и подвергся жестокой казни. Позиции Яноша Запольяи постепенно слабели, папа отлучил его от церкви; долгое время у Запольяи не было прямых наследников, и мало-помалу он стал склоняться к идее признать Фердинанда Габсбурга своим наследником в Венгрии.

24 февраля 1538 года в

Далеко не все венгры оказывали сопротивление завоевателям: крестьяне юго-востока воспринимали турок как освободителей от засилия местных феодалов, обложивших их непосильными поборами. Турки стремились обеспечить себе поддержку со стороны венгерских крестьян и обращались с ними очень мягко, особенно старались оказывать покровительство городам. Дань Османам с Трансильвании была невелика, на землях султана венгерские крестьяне тоже не были чрезмерно обременены налогами. Никаких гонений на христианскую веру в венгерских владениях Османов не наблюдалось, хотя переход в ислам всячески поощрялся. Трансильвания вообще превратилась в уникальный островок веротерпимости посреди охваченной религиозными войнами Европы, здесь мирно сосуществовали католичество, православие, протестантизм и униатская церковь, что было подтверждено трансильванским сеймом 1571 года в Тыргу-Муреше. Период османского протектората стал периодом культурного расцвета Трансильвании, который начался уже вскоре после битвы при Мохаче; тогда же зарождается культ короля Матьяша, чей авторитаризм теперь казался благословением.

В 1566 году Венгрия вновь стала полем соперничества между Османами и Габсбургами: престарелый султан предпринял свой последний поход на Венгрию и умер при осаде крепости Сигетвар. В 1570 г.

Наконец, Королевская Венгрия, остававшаяся под властью Габсбургов, существовала как составная часть австрийского государства со столицей в Пресбурге (Пожони). Сразу после избрания венгерским королём Фердинанд I создал своё правительство (губерниум), главой которого был палатин; если этот пост оказывался вакантным, управление получал один из венгерских архиепископов или епископов. Семьи Баттяни, Батори, Эрдеди, Надашди, Зриньи и другие венгерские кланы занимали в Пожони высокие должности или, возглавляя комитат, имели под командованием многочисленные группы среднего дворянства. Они содержали значительные частные армии и роскошные дворы. Сословия Королевской Венгрии ревностно отстаивали свои права перед Габсбургами, и автономия венгров в составе Австрии была отнюдь не номинальной.

В XVI веке в Венгрии, особенно в Трансильвании, быстро распространяется кальвинизм, который заставил сильно потесниться католическую церковь, хотя реформация и не восторжествовала полностью. Чрезвычайная популярность протестантизма в народе объяснялись тем, что он давал удовлетворительные ответы на вопросы, волновавшие венгерское общество. Согласно католической трактовке, турки были небесной карой, ниспосланной на венгров за грехи; по протестантской концепции, венгры были богоизбранным народом, подвергнутым суровым испытаниям: доказав твёрдость своей веры, венгры будут освобождены от власти чужеземцев. Протестантское вероучение уделяло особое внимание системе образовательных учреждений всех уровней; даже в самых бедных приходских школах самых маленьких трансильванских сел можно было найти превосходных школьных учителей; при Матьяше обычной книгой считался иллюстрированный рукописный сборник, стоивший целое состояние, а всего столетие спустя печатное издание Гомера можно было купить на рынке по цене, равной стоимости килограмма мяса или галлона вина.

Ещё три австро-турецкие войны (1551—1562, 1566—1568, 1592—1606) привели к незначительному расширению османских владений в Венгрии. Успешное наступление австрийцев в 1590-х годах было сведено на нет католическими фанатиками, которые в короткий срок вызвали возмущение населения на землях, отвоёванных у турок. В 1604 году император Рудольф II восстановил здесь прежние законы против еретиков; ответом стало мощное восстание в Трансильвании, его возглавил магнат-кальвинист Иштван Бочкаи, его сторону приняли гайдуки, боровшиеся ранее против Османов. В 1605 году Бочкаи вторгся в Венгерское королевство, его отряды дошли до Штирии. Брат Рудольфа II — Маттиас, наместник императора в Венгрии, — фактически выступил против императора, овладел властью в Венгрии и поспешил примириться с венгерскими протестантами. 23 июня 1606 года по договору в Вене Маттиас признал за венгерскими дворянами и городами свободу вероисповедания и уступил Бочкаи семь горных комитатов Венгрии.

По

Габор Бетлен, «венгерский Макиавелли», усердный кальвинист, сторонник Османов, создал регулярную армию, жестоко подавлял своеволие магнатов, покончил с анархией; он был безжалостен при сборе податей, наполнив княжескую казну. Он отличался веротерпимостью, финансировал перевод Библии, осуществлявшийся иезуитом Дьёрдем Кальди, позволял православным румынам иметь своего епископа и укрывал анабаптистов. Вмешавшись в Тридцатилетнюю войну, он в 1619 году захватил Словакию, затем и Пожонь, в ноябре—декабре 1619 года даже осаждал Вену в союзе с восставшими чехами. В январе 1620 года Габор Бетлен на государственном собрании в Пожони был избран князем Венгрии (1620—1622); то же собрание приняло решение об уравнении в правах лютеран, кальвинистов и католиков, об изгнании иезуитов. Однако удержать власть над обеими частями христианской Венгрии Бетлен не сумел: победы Габсбургов заставили его заключить 6 января 1622 года почётный Микуловский (Никольсбургский) мир, по которому за отказ от венгерской короны он получил семь спорных комитатов и титул герцога Германской империи; в этом документе вообще не было упомянуто о претензиях Габсбургов на Трансильванию. Бетлен ещё несколько раз вступал в войну с австрийцами, но своего успеха больше не повторил. Однако его вес на политической арене был очень велик, а культурный расцвет Трансильвании поражал европейских гостей. «Здесь нет ничего варварского!» — воскликнул посланник одной из западных стран в 1621 году при посещении княжеского двора в Дьюлафехерваре, не сумев скрыть своего изумления. Княжеский дворец был перестроен в величественной манере итальянскими архитекторами и скульпторами; они обильно украсили его фресками, лепными потолками, фламандскими и итальянскими гобеленами. Различные экзотические предметы его убранства, балы, театральные постановки, музыкальные концерты, проводившиеся в его стенах, равно как и учтивость придворных манер, соответствовали всем высшим представлениям об изысканности, господствовавшим в те времена.

В 1629 году Габор Бетлен умер, и его вдова Каталина Бранденбургская, непопулярная и неопытная, не удержала власть. Семь комитатов после смерти Бетлена были возвращены Габсбургам. В 1630 году трансильванские феодалы избрали князем Дьёрдя Ракоци I (1630—1648), его правление считается последним этапом «золотого века» Трансильвании, где правили по-прежнему венгры (Ракоци всё больше опирался на кальвинистов, сузив рамки веротерпимости). Дьёрдь Ракоци I тоже проводил независимую внешнюю политику, вмешивался в усобицы в Молдавии и Валахии, а в 1643 году заключил союз со Швецией и возобновил войну против Австрии, при поддержке местного населения снова завоевал всю Словакию, и в 1645 году трансильванцы вместе со шведами совместно осаждали Брно. Однако под давлением Стамбула Дьёрдь Ракоци I в том же году пошёл на сепаратный Линцский мир (декабрь 1645 г.) с Фердинандом III, закрепив за собой семь комитатов и получив титул имперского князя.

Сын и наследник Дьёрдя Ракоци I — Дьёрдь Ракоци II (1648—1660) продолжал антигабсбургскую политику, но надеялся освободиться и от власти турок, подчинил Валахию и Молдавию; в борьбе за влияние в этих княжествах сначала столкнулся с Богданом Хмельницким, в мае 1653 года помог своему союзнику Матею Басарабу победить его сына Тимоша Хмельницкого в битве под Финтой. Однако вскоре Дьёрдь Ракоци II решил воспользоваться вторжением шведов в Речь Посполитую и добиться для себя польского трона, подобно Стефану Баторию. Трансильванцы вторглись в Польшу в союзе со шведами и запорожцами, но поляки навели на них татар, а султан Мехмед IV лишил Дьёрдя Ракоци II княжеской власти; в 1658—1662 гг. турки и татары жестоко опустошили Трансильванию. Экономическому процветанию княжества пришёл конец, в июне 1660 года Дьёрдь Ракоци II был смертельно ранен в битве с турками. Его сподвижник Янош Кемени не удержал власть, в 1661 году турки возвели в Трансильвании своего послушного ставленника Михая Апафи (1661—1690).

В 1663 году началась новая австро-турецкая война. По Вашварскому миру 10 августа 1664 года между Австрией и Турцией османские войска были выведены из Трансильвании, но она осталась под верховной властью султана, в нескольких трансильванских крепостях — Нове-Замки (Эршекуйвар), Орадя (Надьварад), Зеринвар (Уйзриньивар) — разместились турецкие гарнизоны, а размер дани, отправлявшейся в Стамбул, был резко повышен. Общий кризис в Османской империи привёл к ухудшению положения населения её венгерских провинций. Тем не менее новые восстания куруцев, последовавшие в 1670-х годах в северной Венгрии, были направлены не против Турции, а против Австрии. Мятежников поддерживал Людовик XIV. Первое восстание началось в 1672 г., но куруцы были быстро разбиты; в 1678 году их возглавил дворянин Имре Тёкёли, которому удалось захватить большую часть Королевской Венгрии. Некоторое время он лавировал между Стамбулом и Веной, но в 1682 году заключил союзный договор с Мехмедом IV, что стало причиной похода турок на Вену и в итоге закончилось падением османского господства в Венгрии.

Под властью Габсбургов (1687—1867)

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В 1683 году османская армия предприняла попытку похода на Вену, её осада завершилась

В 1687 году на сейме в Пожони венгры по предложению австрийского императора Леопольда I признали наследственные права на венгерскую корону за мужским коленом Габсбургов: они могли теперь вступать на венгерский трон без всяких выборов. Статья Золотой Буллы 1222, дозволявшая восстание против нарушившего конституцию короля, была отменена. Королём Венгрии объявлен Йожеф (Иосиф) I, старший сын Леопольда I.

В 1690 году умер Михай Апафи, и Вена отказалась признать его сына Михая II законным наследником; Имре Тёкёли с помощью турок сумел восстановить независимость Трансильвании, но в том же году она была окончательно завоёвана австрийцами. Успешное контрнаступление турок окончилось их тяжёлым поражением в битве при Зенте (1697 г.), после которой вся территория бывшего Венгерского королевства, за исключением Баната, оказалась под властью Габсбургов (согласно Карловицкому миру 1699 г.). Банат был присоединён после новой австро-турецкой войны согласно Пожаревацкому миру 1718 года.

После освобождения Венгрии австрийцы повели себя там, как в завоёванной стране: от своих новых владений они ждали в основном денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, начали самовольно вводить новые налоги и с большой строгостью собирать их, нарушали венгерскую конституцию, даже попытались упразднить национальный сейм. Всех землевладельцев, имевших собственность в отвоёванных районах, обязали представить документы, при отсутствии которых их поместья продавались с аукциона — генералам, аристократам и армейским снабженцам; венгерские полки были расформированы, а оборона южной границы поручена сербам, в Задунавье были расселены немцы-католики.

Притеснения протестантов, посягательства новых властей на конституцию и свободы венгров (проект кардинала

Император Карл VI (в Венгрии — Карой III, 1711—1740) в течение всего своего правления был озабочен тем, чтобы передать нераздельными свои обширные владения своей дочери Марии Терезии. После смерти Карла VI против его дочери выступили Пруссия, Бавария, Франция, развязав войну за Австрийское наследство (1740—1748). У 23-летней Марии Терезии не было в достаточном количестве ни денег, ни солдат, это побудило её обратиться за помощью к венграм на сейме в Пожони. Венгры охотно откликнулись и в короткий срок выставили 100-тыс. армию, которая позволила остановить наступление противников, а в итоге — сохранить под властью Габсбургов почти все владения Карла VI. Мария Терезия старалась отблагодарить венгров, статус Венгрии в составе Габсбургской монархии в течение XVIII века неуклонно возрастал, Хорватия все более ставилась в зависимость от Венгрии и постепенно была обращена в венгерскую провинцию.

Приверженец централизации и германизации, Иосиф II (1780—1790) решительно наложил руку на конституционную свободу и старые учреждения Венгрии. Насколько были благодетельны уничтожение крепостного права и религиозная свобода, настолько произвели всеобщее раздражение в Венгрии, а затем вызвали и явный протест такие меры, как присвоение Иосифом себе прав сейма, уничтожение дворянских привилегий, введение немецкого языка в администрацию и особенно — уничтожение комитатского деления. Оскорблённые в своих исторических правах, венгры потребовали сейма, и волнение готово было обратиться в новое восстание, так что Иосиф принужден был уступить и перед смертью отменил все почти нововведения.

Либеральный брат Иосифа, Леопольд II (1790—1792), возвратил Венгрии её учреждения. Хорватия, несколько восстановившая свою автономию соглашением с венграми при Иосифе II, вновь была поставлена в большую зависимость от венгерского центрального управления. Сербам, которые ещё были привилегированным народом и имели политическое представительство в сербском церковном соборе, были даны общие венгерские гражданские права, чем была достигнута политическая их ассимиляция с прочим населением. Автономия осталась у них ещё в церковных делах (собор), с которыми связались отныне все их национальные интересы.

Франц II (1792—1835) во время наполеоновских войн нуждался в Венгрии ради войска и денег и для того созывал сеймы.

В 1794 году был раскрыт заговор «венгерских якобинцев», руководители заговора были казнены.

Рекрутский набор и увеличение податей вызвали неудовольствие; сейм 1825 г. поставил на будущее время эти меры в зависимость от сейма и обязал Франца к созыву сейма каждые 3 года. Мадьярская оппозиция, отстаивая либеральную программу, преследовала и национально-венгерские цели, достигла введения венгерского языка в делопроизводство и основания Венгерской академии наук (1825).

При

Венгерская национальная революция

В наказание император отделил от Венгрии Трансильванию, Воеводину, Банат, Хорватию и Славонию. Высшие административные посты заняли австрийцы. Однако внешнеполитические поражения вынудили австрийское руководство искать компромисс с венгерской оппозицией.

Австро-Венгрия (1918)

Поражение в войне с

30 декабря 1916 года в Будапеште под именем Кароя IV взошёл на трон последний венгерский король — австрийский император Карл Первый. В 1918 году он отстранился от управления государством и умер в изгнании в 1922 году. В 2004 году причислен к лику блаженных Католической церковью.

Венгерская Народная Республика (1918—1919)

24 октября антигабсбургская оппозиция образовала Венгерский Национальный Совет (Magyar Nemzeti Tanács), который фактически начал играть роль параллельного парламента. 11 ноября 1918 года Кайзер Австрии и Король Венгрии Карл I декларировал своё самоустранение от царствования над Австрией, 12 ноября 1918 года Рейхсрат упразднил монархию, что автоматически повлекло разрыв австро-венгерской унии и ликвидацию Австро-Венгрии, 13 ноября 1918 года Карл I декларировал своё самоустранение от царствования и над Венгрией, 16 ноября 1918 года Государственное Собрание упразднило монархию и провозгласило Королевство Венгрия Венгерской Народной Республикой — первое демократическое государство в Венгрии, Президентом был избран

13 ноября 1918 года в

Венгерская Советская Республика (1919)

Ещё 30 октября был сформирован, а 2 ноября начал работу Будапештский рабочий совет (Budapesti Munkástanács),

Но организовывались и силы контрреволюции. Граф Дьюла Каройи попытался сформировать антисоветское правительство в комитате Арад[англ.], частично располагавшемся в Трансильвании, и «навёл мосты» с Антибольшевистским Комитетом Иштвана Бетлена в Вене. В мае 1919 года Арад оккупировали румынские войска. Дьюла Каройи и часть его министров были интернированы, а по выходе на свободу перебрались в Сегед. Благодаря Каройи, Сегед стал главным центром контрреволюции. Под командованием Миклоша Хорти и Дьюлы Гёмбёша, лидера «Сегедского движения», сформировалась Национальная армия. 12 июля 1919 года Каройи на посту премьер-министра контрреволюционного правительства сменил Дежё Паттантьюш-Абрахам.

В то же время

Венгерская Народная Республика (1919—1920)

7 августа временным главой государства стал регент Иосиф Август Австрийский, однако уже 23 августа он отказался от регентства, функции главы государства исполнял назначенный им 7 августа премьер-министр Фридрих Иштван (24 ноября 1919 года его сменил Карой Хусар).

В политическом вакууме, образовавшемся в результате гибели Советской республики и румынской оккупации, Национальная армия, возглавляемая Хорти, представляющая собой ряд полусамостоятельных вооружённых формирований, начала кампанию террора против коммунистов и других левых, которая стала известна как «белый террор». Особой жестокостью отличался отряд Пала Пронаи.

Регентство Хорти (1945)

25—26 января 1920 года прошли выборы в Национальное Собрание, большинство в котором получили консерваторы, 1 марта 1920 года Национальное Собрание объявило о восстановлении монархии, король избран не был, регентом был объявлен Миклош Хорти.

4 июня 1920 года между Венгрией и странами Антанты был подписан Трианонский мирный договор, закрепивший послевоенное положение. По нему Венгрия, как проигравшая сторона, лишилась ⅔ территории.

В 1921 году бывший император Австро-Венгрии Карл I дважды пытался вернуть себе венгерский престол, но в связи с угрозой войны с соседними государствами, а также из-за противодействия со стороны регента Хорти эти попытки были безуспешными.

Упорядочением общественной и экономической жизни Венгрии руководил наиболее талантливый политик эпохи граф Иштван Бетлен, бывший премьер-министром в 1921—1931 годах. Достаточно успешно развивалась промышленность, в три раза возросло производство электроэнергии. Для сельского хозяйства после довольно умеренной земельной реформы оставалось характерным преобладание крупных поместий[16].

По Сен-Жерменскому договору 1919 года Австрия должна была получить от Венгрии Бургенланд без Шопрона. Однако фактическое занятие Бургенланда 28 августа 1921 года австрийской полицией и пограничниками было остановлено в тот же день венгерскими боевиками при военной поддержке Венгрии. С помощью итальянского дипломатического посредничества кризис был почти решён осенью 1921 года, когда Венгрия решила разоружить боевиков. Но был назначен референдум об объединении части территорий Бургенланда с венгерским населением, включая Эденбург (Шопрон), являвшийся столицей Бургенланда, с Венгрией. Референдум проходил с 14 по 16 декабря 1921 года и, согласно итогам, большинство проголосовало за присоединение к Венгрии. Австрия же итоги референдума ставила под сомнение, и в итоге Венгрия оставила за собой лишь Шопрон.

Важнейшей целью венгерских политиков после заключения Трианонского мирного договора было изменение его условий. У них появилась возможность добиться этого после

Под влиянием ориентации на нацистскую Германию и венгерских крайних правых движений в 1938 и 1939 годах было узаконено ограничение роли еврейского населения в экономической и общественной жизни, а в 1941 году были запрещены и браки евреев с венграми[17].

Вторая мировая война

В 1941 году Венгрия приняла участие в агрессии против

19 марта 1944 года Германия начала операцию «Маргарете» с целью не допустить выхода Венгрии из войны. Германские войска оккупировали Венгрию. Немцы начали отправку евреев в лагеря смерти на территории Польши.

В сентябре 1944 года советские войска пересекли венгерскую границу. 15 октября Хорти заявил о заключении перемирия с Советским Союзом, однако венгерские войска не прекратили ведение боевых действий. Германия провела

2 декабря 1944 года на части территории Венгрии, занятой

13 февраля 1945 года

Вторая Венгерская Республика (1949)

Окончательную судьбу монархии и регентства должно было решить Национальное собрание. На прошедших 4 ноября 1945 года выборах в Национальное собрание большинство (57 % голосов[20]) получила Независимая партия мелких хозяев (НПМХ). Коалиция коммунистов и социал-демократов получила лишь 34 % голосов. Однако контрольная комиссия Союзников, которая возглавлялась советским маршалом Ворошиловым, отдала победившему большинству только половину мест в коалиционном правительстве, а ключевые посты оставались в руках коммунистов. 2 февраля 1946 года Национальное собрание приняло закон о государственном устройстве, упразднявший монархию и провозглашавший Венгерскую Республику, законодательным органом становилось Государственное собрание, избираемое народом, главой государства — президент, избираемый Государственным собранием, исполнительным органом — правительство, назначаемое президентом и ответственное перед Государственным собранием.

10 февраля 1947 года был подписан мирный договор между венгерским и советским правительствами. Премьер-министр

Приход к власти коммунистов

Для прихода к власти коммунисты использовали тактику, названную Ракоши тактикой нарезания салями[21]. Они, пользуясь поддержкой советских войск, арестовали большинство лидеров оппозиционных партий, а в 1947 году провели новые выборы. Новый избирательный закон лишил права голоса на основании политической неблагонадёжности полмиллиона граждан (8,5 % электората). Коммунисты пошли на фальсификацию результатов парламентских выборов 31 августа 1947 года, благодаря чему получили относительное большинство голосов (22,25 %). В октябре Партия венгерской независимости, набравшая 13,4 % голосов, была обвинена в мошенничестве на выборах, лишена депутатских мандатов и в ноябре запрещена[22].

В марте 1948 года в СДПВ поменялось руководство, официальной идеологией партии был объявлен

26 декабря 1948 года был арестован

Венгерская народная республика (1989)

Советизация

В 1949 году была принята конституция, была провозглашена Венгерская Народная Республика, формально законодательным органом оставалось Государственное собрание, избиравшееся по многомандатным (с 1966 года — по одномандатным) округам, Правительство было переименовано в Совет министров, должность президента упразднена, а функции президента перешли к Президентскому совету (Elnöki Tanács), избираемому Государственным собранием. Вскоре были запрещены все партии, кроме Венгерской партии трудящихся. Демократия была заменена диктатурой ВПТ.

Венгерское восстание и попытка десоветизации

21 июля 1956 года Ракоши был отправлен в отставку, его место занял

4 ноября Советская армия вошла в Будапешт и к 7 ноября подавила сопротивление национальной гвардии, венгерское правительство было арестовано[23]. 4 ноября было образовано просоветское Революционное рабоче-крестьянское правительство Венгрии (Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány), все решения предыдущего правительства были отменены. Премьер-министр Венгрии Имре Надь был осуждён и приговорён к смертной казни.

В результате этого восстания ВПТ прекратила своё существование. На базе её кадров была создана другая единственная законная партия —

Третья Венгерская Республика

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

В 1989 году в ВСРП поменялось руководство, идеологией партии была объявлена социал-демократия, а сама она была переименована в Венгерскую меньшевистскую партию (ВМП), однопартийная система была отменена, были созданы либеральные партии — Альянс свободных демократов (АСД) и Альянс молодых демократов (более известный под венгерской аббревиатурой как Фидес), ряд консервативных партий — Венгерский демократический форум (ВДФ), Независимая партия мелких хозяев (НПМХ), Христианско-демократическая народная партия (ХДНП). Венгрия вновь была провозглашена Венгерской Республикой — третьей демократией в истории Венгрии. Была изменена внешняя политика — был взят курс на возвращение в Европу, начался вывод частей Советской армии с территории Венгрии (закончился в 1991 году, с 1999 года Венгрия — член НАТО, а с 1 мая 2004 — член ЕС).

В марте 1990 года прошли

Однако реформы сопровождались экономическими трудностями: росла безработица, упал

Несмотря на успешную стабилизацию макроэкономических показателей (дефицит бюджета сократился с 9,6 % до 3,8 %, внешнеторгового баланса — с 9,4 % до 3,8 %), популярность Хорна и ВСП упала из-за падения реального объёма заработной платы, что привело к поражению ВСП на выборах 1998 года (ВСП получила 134 места в парламенте вместо прежних 208). Первое место заняла партия Фидес, сместившаяся с либеральных позиций на консервативные, она получила 28,18 % голосов и 148 из 386 мест в парламенте. Вступив в коалицию с Независимой партией мелких хозяев и Венгерским демократическим форумом, Фидес сформировал правительство во главе со своим лидером 35-летним Виктором Орбаном.

На выборах 2002 года даже несмотря на то, что Фидес собрал 41,07 % голосов и увеличил своё представительство в парламенте со 147 депутатов до 164, правящая коалиция получила лишь 188 депутатских мандатов и была вынуждена перейти в оппозицию к новому правительству коалиции ВСП—Альянс свободных демократов. 25 августа 2004 года разрешился правительственный кризис, в результате чего в отставку ушёл прежний премьер-министр Петер Медьеши, а на его место Венгерская меньшевистская партия избрала министра по делам молодёжи и спорта, мультимиллионера Ференца Дьюрчаня.

Кризис в правящей коалиции меньшевиков и свободных демократов связан, прежде всего, с накопившимися финансово-экономическими проблемами, которые включают в себя огромный бюджетный дефицит (почти 6 % в 2003 г.), завышенный курс национальной валюты, небывалый рост внутренней и внешней задолженности страны (свыше 50 миллиардов долларов). Отражаясь на социальной сфере, эти проблемы вызывают недовольство населения.

В апреле 2006 в Венгрии прошли новые парламентские выборы. Венгерская меньшевистская партия получила 186 из 386 мандатов, её союзник по правительственной коалиции — Союз свободных демократов — 18 мандатов. Их соперники — Венгерская гражданская партия — на выборах выступала единым списком с

После

После падения коммунистического режима наблюдались обострения напряжённости на национальной почве со Словакией и Румынией, где венгры проживают как меньшинства.

Примечания

- ↑ Куркина Л. В. Праславянские языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка // Вопросы языкознания № 4 1985 Архивная копия от 13 мая 2021 на Wayback Machine. С. 61—71

- ↑ Хамидуллин С. И., 2015, с. 30.

- ↑ История татар с древнейших времён, 2002, с. 208.

- ↑ Barford, P. M. The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. — Cornell University Press, 2001. — ISBN 0-8014-3977-9.

- ↑ Urbańczyk, Przemysław. Early State Formation in East Central Europe // East Central & Eastern Europe in the Early Middle Ages. — The University of Michigan Press, 2005. — P. 139–151. — ISBN 978-0-472-11498-6.

- ↑ Bialeková, Darina (2012). Kovania so šarnierom z pobedimského hradiska (PDF). Acta Historica Neoliensia (словац.). 15. ISSN 1336-9148. Архивировано (PDF) 13 мая 2021. Дата обращения: 14 мая 2021.

- ↑ Dekan, Ján. Moravia Magna: The Great Moravian Empire, Its Art and Time. — Control Data Arts, 1981. — ISBN 0-89893-084-7.

- ↑ Седов В. В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование (Миграция славян из Дунайского региона) Архивная копия от 6 ноября 2021 на Wayback Machine. М., 1999.

- ↑ Barford P. M. (2001). The Early Slavs: Culture and Society in Early Medieval Eastern Europe. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3977-9.

- ↑ Valentin Vasiljevič Sedov. Sloveni u ranom srednjem veku, Novi Sad, 2013, pages 419—421.

- ↑ Литаврин Г. Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения княгини Ольги // Византия и славяне. СПб., Алетейя, 2001. С. 429—437

- ↑ Gábor Almási, «Latin and the Language Question in Hungary (1700—1844)» Achtzehnte Jahrhundert und Österreich (2013), Vol. 28, pp 211—319.

- ↑ 15 марта День венгерской революции 1848 года Архивная копия от 2 июня 2009 на Wayback Machine

- ↑ Bogdan Krizman — The Belgrade Armistice of 13 November 1918, The Slavonic and East European Review, Vol. 48, No. 110, Jan., 1970 Архивированная копия. Дата обращения: 20 декабря 2011. Архивировано 26 апреля 2012 года.

- ↑ Priscilla Mary Roberts — World War I: A Student Encyclopedia

- ↑ Краткая история Венгрии — Венгрия в период между двумя мировыми войнами. Дата обращения: 6 сентября 2023. Архивировано 6 сентября 2023 года.

- ↑ 1 2 Краткая история Венгрии — Венгрия во второй мировой войне. Дата обращения: 6 сентября 2023. Архивировано 4 сентября 2021 года.

- ↑ История Венгрии Т.3 - Шушарин В.П., Исламов Т.М., Пушкач А.И. Дата обращения: 29 сентября 2024. Архивировано 30 ноября 2024 года.

- ↑ Балатонская операция. Дата обращения: 16 марта 2009. Архивировано 14 марта 2009 года.

- ↑ Кимура К., Стыкалин А. С. Венгрия и Югославия в 1945 г.: поиски путей преодоления противоречий между недавними военными противниками // Славянский мир в третьем тысячелетии. — 2015. — № 10. — С. 51

- ↑ Контлер, 2002, с. 515.

- ↑ Контлер, 2002, с. 521—522.

- ↑ Джоанна Гранвилл (Johanna Granville), Первый Домино The First Domino: International Decision Making During the Hungarian Crisis of 1956 Архивная копия от 12 мая 2015 на Wayback Machine, Texas A & M University Press, 2004. ISBN 1-58544-298-4.

Ссылки и литература

- Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы = A History of Hungary: Millenium in Central Europe. — М.: Весь мир, 2002. — С. 522. — 656 с. — ISBN 5-7777-0129-9.

- История Венгрии

- Я.Шимов. Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах

- Венгерская история. Правление Миклоша Хорти

- Инцидент в Кошице 26.06.1941 — повод для вступления Венгрии во Вторую мировую войну

- СССР

- Статья Тамаша Крауса «О венгерских рабочих советах 1956 года»

- Новейшая история Венгрии

- История Венгрии (англ.)

- Юрасов М. К. Русско-Венгерские отношения начала XII в. //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 3 (25). С. 47-56.

- Асташин Н. А. Миклош Хорти: адмирал в своём лабиринте // До и после Версаля. М.: «Индрик», 2009, с. 374—393. ISBN 978-5-91674-059-2

- Васильев Д., Вашари И., Геккеньян Х., Гилязов И., Гмыря Л., Девлет Н., Зимоньи И., Каппелер А., Каштанов С., Кемпер М., Кляшторный С., Крамаровский М., Кумеков Б., Кычанов Е., Рорлих А., Стальсберг А., Трепавлов В., Шамильоглу Ю., Шмидт С. История татар с древнейших времён (в семи томах) / под ред. М. Усманова и Р. Хакимова. — Казань: «Рухият», 2002. — Т. 1. — С. 208. — 551 с. — ISBN 5-89706-048-7.

- С. И. Хамидуллин, Ю. М. Юсупов, Р. Р. Асылгужин, Р. Р. Шайхеев, И. Р. Саитбатталов, В. Г. Волков, А. А. Каримов, А. М. Зайнуллин, Р. М. Камалов, Ф. С. Марваров, Р. М. Рыскулов и др. История башкирских родов. Кыргыз / под ред. С. И. Хамидуллина. — «ШЕЖЕРЕ», Центр изучения исторического наследия Башкортостана. — Уфа: Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан, 2015. — Т. 10. — 808 с. — ISBN 978-5-85051-605-5. — ISBN 978-5-85051-640-6.