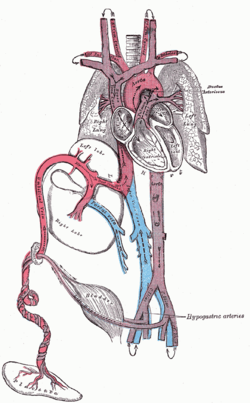

Круги кровообращения человека

Кровообраще́ние челове́ка — замкнутый сосудистый путь, обеспечивающий непрерывный ток

- большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и оканчивается в правом предсердии;

- ма́лый круг кровообращения начинается в правом желудочке и оканчивается в левом предсердии.

Большой (системный) круг кровообращения

Структура

Начинается из

Особенности кровотока

- Венозный отток от непарных органов печени(отсюда и название) вместе с печёночной артерией, делится в печёночных балках на капиллярную сеть, где кровь очищается и только после этого по печёночным венам поступает в нижнюю полую вену.

- нейрогипофиз) получает питание из нижней гипофизарной артерии, на капиллярах которой образуются аксовазальные синапсы нейросекреторных нейронов — второй нейрогемальный орган гипофиза. Капилляры собираются в задние гипофизарные вены. Таким образом, задняя доля гипофиза (нейрогипофиз), в отличие от передней (аденогипофиз), не производит собственных гормонов, а депонирует и секретирует в кровь гормоны, вырабатывающиеся в ядрах гипоталамуса.

- В почках также существуют две капиллярные сети — артерии разделяются на приносящие артериолы капсулы Шумлянского-Боумена, каждая из которых распадается на капилляры и собирается в выносящую артериолу. Выносящая артериола доходит до извитого канальца нефрона и повторно распадается на капиллярную сеть.

- Лёгкие также имеют двойную капиллярную сеть — одна принадлежит большому кругу кровообращения и питает лёгкие кислородом и энергией, забирая продукты метаболизма, а другая — малому кругу и служит для оксигенации (вытеснения из венозной крови углекислого газа и насыщения её кислородом).

- Сердце также имеет собственную сосудистую сеть: по венечным (коронарным) артериям в диастолу кровь попадает в сердечную мышцу, проводящую систему сердца и так далее, а в систолу через капиллярную сеть выдавливается в коронарные вены, впадающие в коронарный синус, открывающийся в правое предсердие.

Функции

Кровоснабжение всех органов организма человека, в том числе лёгких.

Малый (лёгочный) круг кровообращения

Структура

Начинается в правом желудочке, выбрасывающем венозную кровь в лёгочный ствол. Лёгочный ствол делится на правую и левую лёгочные артерии. Лёгочные артерии ветвятся на долевые, сегментарные и субсегментарные артерии. Субсегментарные артерии делятся на артериолы, распадающиеся на капилляры. Отток крови идет по венам, которые собираются в обратном порядке и в количестве четырёх штук впадают в левое предсердие, где заканчивается малый круг кровообращения. Кругооборот крови в малом круге кровообращения происходит за 4—5 секунд.

Первым открыл малый круг кровообращения в XII веке арабский врач Ибн-аль-Нафиз из Дамаска, вторым был Мигель Сервет (1511-1553) - юрист, астроном, метролог, географ, врач и теолог.

Функции

Основная задача малого круга —

«Дополнительные» круги кровообращения

В зависимости от физиологического состояния организма, а также практической целесообразности иногда выделяют дополнительные круги кровообращения:

- плацентарный

- сердечный

- виллизиев

Плацентарный круг кровообращения

Существует у

Кровь матери поступает в

После рождения пупочная вена запустевает и превращается в

По нижней полой вене течёт смешанная (артериально-венозная) кровь, насыщение которой кислородом составляет около 60 %; по верхней полой вене течёт венозная кровь. Почти вся кровь из правого предсердия через овальное отверстие поступает в левое предсердие и, далее, левый желудочек. Из левого желудочка кровь выбрасывается в большой круг кровообращения.

Меньшая часть крови поступает из правого предсердия в правый желудочек и лёгочный ствол. Так как лёгкие находятся в спавшемся состоянии, давление в лёгочных артериях больше, чем в аорте, и практически вся кровь проходит через артериальный (Боталлов) проток в аорту. Артериальный проток впадает в аорту после отхождения от неё артерий головы и верхних конечностей, что обеспечивает их более обогащённой кровью. В лёгкие поступает очень малая часть крови, которая в дальнейшем поступает в левое предсердие.

Часть крови (около 60 %) из большого круга кровообращения по двум пупочным артериям плода поступает в плаценту; остальная часть — к органам нижней части тела.

При нормально функционирующей плаценте кровь матери и плода никогда не смешивается — этим объясняется возможное различие групп крови и резус-фактора матери и плода(ов). Однако определение группы крови и резус-фактора новорождённого ребёнка по пуповинной крови часто ошибочно. В процессе родов плацента испытывает «перегрузки»: потуги и прохождение плаценты по родовому каналу способствуют продавливанию материнской крови в пуповину (особенно, если роды проходили «необычно» или отмечалась патология беременности). Для безошибочного определения группы крови и резус-фактора новорождённого следует брать кровь не из пуповины, а у ребёнка.

Кровоснабжение сердца или венечный круг кровообращения

Представляет собой часть большого круга кровообращения, но в связи с важностью сердца и его кровоснабжения иногда можно встретить упоминание об этом круге в литературе[2][3][4].

Артериальная кровь поступает к сердцу по правой и левой коронарным артериям, берущим начало у аорты выше её полулунных клапанов. Левая коронарная артерия разделяется на две или три, реже четыре артерии, из которых наиболее клинически значимыми являются передняя нисходящая (ПМЖВ) и огибающая ветви (ОВ). Передняя нисходящая ветвь является непосредственным продолжением левой коронарной артерии и спускается к верхушке сердца. Огибающая ветвь отходит от левой коронарной артерии в её начале приблизительно под прямым углом, огибает сердце спереди назад, иногда достигая по задней стенке межжелудочковой борозды. Артерии заходят в мышечную стенку, ветвясь до капилляров. Отток венозной крови происходит преимущественно в 3 вены сердца: большую, среднюю и малую. Сливаясь, они образуют венечный синус, открывающийся в правое предсердие. Остальная кровь оттекает по передним сердечным венам и тебезиевым венам.

Миокард характеризуется повышенным потреблением кислорода. Около 1 % минутного объёма крови поступает в коронарные сосуды.

Поскольку коронарные сосуды начинаются непосредственно от аорты, они заполняются кровью в диастолу сердца. В систолу коронарные сосуды пережаты. Капилляры кровеносных сосудов конечные и не имеют анастомозов. Поэтому при закупорке тромбом прекапиллярного сосуда возникает инфаркт (обескровливание) значительного участка сердечной мышцы[5].

Кольцо Виллизия или Виллизиев круг

Виллизиев круг — артериальное кольцо, образованное артериями бассейна позвоночных и внутренних сонных артерий, расположенное в основании головного мозга, способствует компенсации недостаточности кровоснабжения. В норме виллизиев круг замкнут. В формировании Виллизиева круга участвуют передняя соединительная артерия, начальный сегмент передней мозговой артерии (A-1), супраклиноидная часть внутренней сонной артерии, задняя соединительная артерия, начальный сегмент задней мозговой артерии (P-1).

Примечания

- ↑ Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И., Баранникова И.А. и др. Общий курс физиологии человека и животных. Дата обращения: 16 июля 2012. Архивировано из оригинала 5 августа 2012 года.

- ↑ Школа для больных с ИБС. Дата обращения: 27 октября 2010. Архивировано из оригинала 28 июня 2012 года.

- ↑ Клиническая анатомия человека — Общие анатомические данные (недоступная ссылка)

- ↑ «Корона» — венечный круг кровоснабжения сердца. Дата обращения: 27 октября 2010. Архивировано 30 апреля 2011 года.

- ↑ К. В. Судаков «Нормальная физиология»