Новодевичий монастырь

| Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь города Москвы Русской православной церкви | |

|---|---|

Новодевичий монастырь, 2024 | |

| 55°43′33″ с. ш. 37°33′23″ в. д.HGЯO | |

| Тип | Монастырь |

| Страна | |

| Местоположение | Москва |

| Ближайшая станция метро |

|

| Конфессия | Православие |

| Епархия | Патриаршая ставропигия |

| Тип | женский |

| Основатель | Василий III |

| Дата основания | 1524 год |

| Основные даты | |

|

|

| Здания | |

| • Смоленский собор • Покровская надвратная церковь • Преображенская надвратная церковь • Амвросиевская церковь • Церковь Успения • Крепостные стены с башнями • Колокольня • Часовня Прохоровых • Палаты царевны Софьи • Палаты царицы Ирины Годуновой • Казначейские палаты • Лопухинские палаты • Певческие палаты • Мариинские палаты • Трапезная • Училище | |

| Известные насельники | Софья Алексеевна |

| Настоятель | игуменья Маргарита (Феоктистова) |

| Статус |

|

| Состояние | Действует |

| Сайт | novodev.msk.ru |

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь города Москвы Русской православной церкви —

Основан великим князем

Архитектурный ансамбль монастыря, сложившийся в XVI—XVII веках, с тех пор не претерпел существенных изменений. В качестве исключительного по сохранности образца московского барокко поставлен под охрану ЮНЕСКО и объявлен достоянием всего человечества.

Действующий монастырь находится в совместном ведении Русской православной церкви и Государственного исторического музея. С 2010 года здесь действует церковный музей Московской епархии.

В монастыре до 2021 года находилась резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского.

Происхождение названия

Согласно летописи[3]:

Лета 7032-го майя в 8 день поставиша Нов монастырь Девичь у града Москвы за посадом.

Новым монастырь назвали по отношению к более древним — Зачатьевскому монастырю, именовавшемуся тогда Стародевичьим, и Вознесенскому монастырю в Московском Кремле[3].

По патриаршей грамоте 1598 года полным названием монастыря было: «Пречестная Великая обитель Пречистыя Богородицы Одигитрии Новый Девичий монастырь»[3].

Смоленская икона Божией Матери — Одигитрия

Новодевичий монастырь посвящён Пресвятой Богородице Одигитрии, что в переводе с греческого означает — «Путеводительница», «Наставница». Так назывался древний образ Богоматери, по преданию, написанный евангелистом Лукой и хранившейся в храме Одигон (монастырь Панагии Одигитрии).

Легенда гласит, что в Россию икона попала в середине XI века (в 1046 году[3]), когда византийский император Константин IX Мономах благословил ею в дорогу свою дочь[4] — царевну Анну[3], ставшую женою князя Всеволода Ярославича. Икона стала родовой святыней русских князей, символом преемственности и династической близости Константинополя и Руси[3].

В начале XII века (по другим данным, в 1097 году

Церковное предание приписывает иконе помощь в спасении города в 1239 году от нашествия Батыя[3].

В XV веке икона оказалась в Москве. Е. Поселянин приводит несколько вариантов перенесения её:

В «Русском Временнике» говорится, что некто Юрга, пан Свилколдович, когда уехал от Свидригайла, литовского князя, к великому московскому князю Василию Васильевичу, дорогой разграбил Смоленск, вместе с другими вещами взял икону Одигитрии и привёз её в дар великому князю в Москву ([в 1455 году][5]). Другие предполагают, что эту икону дал Витовт смоленский дочери своей Софье, супруге московского великого князя Василия Дмитриевича, когда она была в Смоленске в 1398 году для свидания с отцом и получила от него много икон греческого письма. Есть ещё одно известие, что будто бы последний смоленский князь, изгнанный отсюда в 1404 году литовским Витовтом, прибыл в Москву и привёз с собой икону Одигитрии вместе с другими иконами.

— Поселянин Е. Богоматерь. Описание Её земной жизни и чудотворных икон. — М., 2002.

В 1456 году по просьбе посольства епископа Смоленского Мисаила великий князь Василий II Тёмный вернул икону в Смоленск. С неё был снят точный список «мера в меру» и в то время поставлен в Благовещенском соборе[3]; 28 июля 1525 года он был перенесён в монастырь.

История

Обет

В 1449 году между великим князем Казимиром и московским великим князем Василием Тёмным был заключён договор, по которому Москва отказывалась на вечные года от Смоленска и Смоленской земли[6]. В 1508 году Смоленск становится центром Смоленского воеводства Великого княжества Литовского. Однако, при Великом князе Василии III спор за западнорусские земли возобновился. В 1510 году к Москве был присоединён Псков, а с 1512 года, после того как началась очередная русско-литовская война, начали предприниматься, вначале безуспешные, попытки присоединить Смоленск.

В 1514 году, стоя под стенами Смоленска Василий III дал обет[3]:

Коли Божиею волею достану свою отчину, град Смоленск и земли Смоленския, тогда поставлю в Москве на посаде девичь монастырь, а в нём храм во имя Пречистыя…

Основание монастыря

Великий князь Василий III не забыл свой обет, и через десять лет — 13 мая 1524 года в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году им была основана Великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии Новый Девичий монастырь с соборным храмом во имя Смоленской иконы[3].

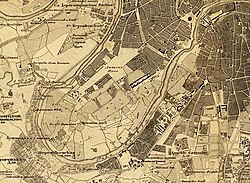

Место для обители было выбрано в излучине Москвы-реки, в трёх верстах от Московского Кремля на Девичьем поле, именно там, где в 1456 году москвичи прощались со Смоленской иконой[3].

На устроение обители князь пожаловал 3000 рублей серебром, дворцовые сёла, земельные угодья и даровал ей «несудимые грамоты», которые освобождали монастырь от податей в казну[3].

По его повелению 28 июля 1525 года из Кремля в «Дом Пречистыя Одигитрии Новый Девичий монастырь» крестным ходом, во главе которого шли сам Василий III и митрополит Даниил, была перенесена Смоленская икона Пресвятой Богородицы[3]. В память перенесения чудотворной иконы был установлен ежегодный праздник с крестным ходом из Кремля в Новодевичий монастырь.

Соломония Сабурова

Основание девичьего монастыря Василием III совпадает с его бракоразводным процессом, поэтому некоторые исследователи полагают, что князь «вспомнил» о своём обете именно с этой целью и монастырь предназначался для великой княгини Соломонии Сабуровой[3].

4 сентября 1505 года Василий Иоаннович женился на Соломонии Сабуровой. Её выбрали на смотре невест из 500 девиц, представленных ко двору для этой цели со всей страны (по образцу смотрин невест для византийских императоров). После двадцати лет брака, Соломония так и не родила. Боясь, что возможные сыновья братьев станут претендентами на трон, Василий запрещал своим братьям вступать в брак, пока у него не родится сын. В 1523 году Василий Иоаннович добился разрешения на второй брак, а в ноябре 1525 года великую княгиню постригли в Рождественском монастыре с именем София[3][7].

Выступавшие против расторжения брака

«Ты мне, недостойному, даёшь такое вопрошение, какого я нигде в Священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя», — ответил в 1525 году Василию III инок Вассиан на его вопрос о возможности развода с супругой[8].

В начале следующего (1526-го) года великий князь женился на юной

Подобный развод с насильственной ссылкой жены в монастырь оказался беспрецедентным в истории Руси, хотя за первым подобным случаем в следующих поколениях Рюриковичей и Романовых последовали и другие. Он вызвал большое неодобрение в обществе.

В лето 7031 Князь великии Василеи Иоанович постриже княгиню свою Соломонею, а Елену взят за собя. А все то за наше согрешение, яко же написалъ апостолъ: пустя жену свою, а оженится иною, прелюбы творит.

Поселиться в Новодевичьем монастыре Софии так и не пришлось, она закончила свою земную жизнь в Покровском монастыре Суздаля[3]. За праведную жизнь великая княгиня-инокиня была причислена к лику святых и почитается Русской Православной Церковью как преподобная София Суздальская[3].

Южный придел Смоленского собора Новодевичьего монастыря посвящён мученице Софии, тезоименной святой княгини-инокини Софии, как бы напоминая о семейной драме Василия III[3]. Эта история стала своеобразным прологом к дальнейшей судьбе Новодевичьего монастыря.

Преподобная Елена

На игуменство в Новый Девичий монастырь Великий князь призвал из Суздаля «благоговейную и благочинную схимонахиню» Покровского монастыря Елену (Девочкину), которую почитал за святость жития и верил в силу её молитв за княжеский род, вместе с которой прибыло 18 суздальских стариц[3]:

Великий князь Василий Иоаннович собра ту инокинь девического чина множество в дому Пресвятыя Богородицы, Еже есть Стена дев.

Скончалась 18 ноября 1547 года[3] и была погребена в монастыре. Точное место погребения неизвестно, приблизительное его место у северной апсиды алтаря Смоленского собора обозначено могильной плитой. Почитание преподобной Елены как святой было установлено при царе Алексее Михайловиче[10]. 10 августа 1999 года после

Первые царственные инокини

При Иване Грозном в Новодевичий монастырь поселились его ближайшие родственницы и за обителью закрепился статус придворной[3].

30 апреля 1564 года в монастыре приняла

В 1582 году в монастыре поселяется царевна

Годуновы

В январе 1598 года, на девятый день после смерти мужа — царя

22 февраля 1598 года, после благословения сестры, в Смоленском соборе монастыря Борис Годунов принял избрание на царство. После торжественного въезда в Москву царь вернулся в монастырь, где провёл Великий пост и Пасху[3].

Во время царствования Бориса Годунова Новодевичий монастырь пользовался его особым расположением — был полностью обновлён Смоленский собор, поставлен новый иконостас, поновлены росписи, «образы чудотворные обложены дорогим окладом с камением», для вдовствующей инокини-царевны были построены обширные кельи, названные Ирининскими палатами, с трапезной и домовой церковью во имя Иоанна Предтечи (в конце XVIII переименованы в честь святителя Амвросия Медиоланского)[3].

После смерти Годуновой монастырю отошла почти вся её собственность[3].

С XVI века монастырь стоял на страже западных подступов к Москве. Но так как не был приспособлен для выполнения оборонительных функций, в 1571 году он был сожжён ханом Девлетом I Гераем, а в 1591 году от разорения спасло лишь то, что войско крымских татар во главе с Газы II Гераем удалось остановить далеко на подступах у Донского монастыря[3]. Желая превратить монастырь в крепость-заставу Годунов возвёл каменные стены с зубцами, бойницами, галереями и множеством башен протяжённостью около 900 м, высотой 13 м и толщиной 3 м[2]. К каждой башне были пристроены караульные помещения для размещения до 350 стрельцов[2]. Для несения караульной службы в обитель был прислан гарнизон стрельцов[3].

В конце XVI — начале XVII века в монастыре проживали 122 старицы, из которых 20 были княгинями и боярынями знатных фамилий:

Смутные времена

В Смутное время монастырь становится убежищем для царственных персон, ставших жертвами борьбы за русский престол и важным стратегическим объектом для различных военных и политических сил.

В 1605 году Лжедмитрий I изъял монастырскую казну[3].

В 1606 году, призванные

В 1610 году на Девичьем поле бояре вели с поляками переговоры о призвании на царство 15-летнего королевича Владислава IV[3].

В 1610 году, после отхода поляков от Троице-Сергиевой лавры, в монастыре обосновались царевна Ксения Борисовна Годунова (в иночестве Ольга), дочь царя Бориса Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской, постриженная в Горицком монастыре и Мария Старицкая (в иночестве Марфа), дочь Владимира Андреевича Старицкого, двоюродного брата царя Ивана Грозного, считавшаяся ближайшей наследницей московского престола. Однако, через некоторое время, монастырь был взят казаками бояр-изменников под предводительством Ивана Заруцкого[13][14]:

А когда Ивашка Зарудный с товарицами Девичий монастырь взяли, то они церковь Божию разорили донагу, а других бедных черниц королеву княж Владимирову дочь Андреевича и царя Борисову дочь Ольгу, на которых преж сего и зрети не смели — ограбили донага. А как пошли из монастыря, то церковь и монастырь выжгли; это ли христианство?

...

Прииде Понизовая сила под Москву и Новый Девичь монастырь взяша и инокинь из монастыря выведоша в таборы и монастырь разориша и выжгоша весь, старицы же послаша в монастырь во Владимир. Многие же под тем монастырём дворяне и стольники испиху сами смерти от казачья насилия и позору.

С 1610 года по 1612 год монастырь переходил из рук в руки. Лишь 24 августа 1612 года произошло решающее сражение между народным ополчением под предводительством князя Пожарского и войсками Яна Ходкевича. Войска Ходкевича потерпели поражение и 25 августа покинули Москву[3].

Первые Романовы

С воцарением Михаила Фёдоровича Романова началось восстановление монастыря, обитель освободили от податей в казну[3].

В 1615 году в монастырь была поселена вдова свергнутого с престола в 1610 году царя

К 1650-м годам разорённый монастырь был очищен, восстановлен и укреплён

Насельницы по большей части знатного рода, дочери вельмож; лица их блещут, как солнце; одежды — красивого покроя; они носят на лицах длинные покрывала, а мантии волочатся по земле.

В XVII — начале XVIII веков монастырю принадлежало 15 000 душ крепостных и более 150 000 десятин земли в 36 сёлах, разбросанных от Онеги до Нижней Волги, ещё со времён Ивана Грозного обители принадлежало подворье в Кремле и слобода вдоль

В Новодевичьем приняла постриг дочь царя Михаила Феодоровича царевна Татьяна, сёстры Петра I Екатерина и Евдокия.

В 1680 году выполнен иконостас Смоленского собора под руководством Клима Михайлова и Симона Ушакова, вместе с которым работали его ученик Никита Павловец и мастера Оружейной палаты[2].

Престольный праздник

В XVII веке у московских царей устанавливается традиция каждый год 28 июля, в день празднования Смоленской Богоматери Одигитрии приезжать на богомолье в монастырь.

Подобные богомолья совершались также после Пасхи, когда отмечался день основания обители, сопровождавшийся ещё и крестным ходом на колодец Вавилон, находящийся в версте от обители[3].

Иверская икона Божией Матери

В 1654 году

10 сентября 1654 года прошли переговоры с поляками о сдаче Смоленска, и 23 сентября город сдался[16]. 25 сентября состоялся царский пир с воеводами и сотенными головами Государева полка, к царскому столу была приглашена смоленская шляхта — побеждённые, причисленные к победителям[16]. 2 октября того же года царским указом город был окончательно присоединён к Московскому царству[3].

Алексей Михайлович, по всей видимости, подражая Василию III Иоанновичу, в благодарность за дарованную победу сделал в Новодевичий монастырь богатые вклады и поставил в соборном храме чудотворную Иверскую икону Божией Матери, где она помещалась, по-видимому, на южной стене[17][18].

Лишь один раз, в 1913 году, икона покидала стены монастыря во время празднования 300-летия дома Романовых, когда образ выносили для всеобщего поклонения, поставив его в митрополичьих палатах Чудова монастыря[15]. Однако, после закрытия монастыря Иверская икона вместе с другими ценностями монастырской ризницы была изъята и хранилась в фондах Государственного исторического музея[15]. Лишь 25 января 2009 года древнейший в России список Иверской иконы Божией Матери был возвращён в монастырь[15]. Великую православную святыню встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Можайский Григорий с духовенством, монашествующими и прихожанами[15]. Икона была установлена в Успенском храме монастыря, после чего митрополит совершил молебен, всенощное бдение и акафист перед чудотворным образом[15].

Темница

Для многих Новодевичий стал темницей. Сюда в 1689 г. по приказу

Строительство

Археологической экспедицией Института археологии РАН удалось установить, что изначально монастырь занимал гораздо меньшую площадь, был окружён рвом глубиной 1,5 метра и шириной до 3 метров, а также каменной стеной шириной около 3 метров. Каменную ограду со рвом монастырь получил уже в эпоху правления Бориса Годунова, она стояла в стороне от линии современных стен примерно на 15–20 м, так что площадь обители составляла около 3 гектар (сейчас – 5 га). Стены эпохи царевны Софьи построены позже, они стоят вне периметра XVI века, выходя за его границы[19].

При деятельном участии Софьи были построены основные здания Новодевичьего монастыря[2]. На средства заточённой царевны строятся трапезная с Успенской церковью и две надвратные церкви — Покрова Богородицы и Преображения Господня[2].

В 1690 году сооружается колокольня в стиле московского барокко по ярусной схеме с белокаменным кружевом сверху донизу, которую называли «самой выдающейся из всех московских колоколен»[2].

Евдокия Лопухина

В 1698 году опальная царица Евдокия Фёдоровна Лопухина была пострижена в монахини и сослана в Суздальский Покровский монастырь. В 1727 году её внук император Пётр II разрешил Евдокии вернуться и поселиться в Новодевичьем монастыре в палатах, которые впоследствии и получили название Лопухинского корпуса.

Указом Верховного тайного Совета Евдокия была восстановлена в достоинстве царицы, ей было дано большое содержание (вначале 4500 рублей в год, а после приезда в Москву Петра II его увеличили до 60 000 рублей в год) и особый двор.

Евдокия умерла в 1731 году, последними её словами были: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Её погребли у южной стены Смоленского собора рядом с гробницами царевен Софьи и её сестры Екатерины Алексеевны. На похороны пришла императрица Анна Иоанновна.

Приют

В 1724 году в Новодевичьем монастыре был открыт приют на 250 человек для девочек-подкидышей, которых обучали плетению голландских кружев. Пётр I специально выписывал мастериц для обучения из Брабанта.

Отечественная война 1812 года

В 1812 году отступавшие из Москвы французы попытались взорвать Новодевичий монастырь — но, по легенде, одна из монахинь успела залить водой фитили, подведённые к пороховым погребам.

Леонида (Озерова)

В апреле 1908 года настоятельницей монастыря была определена игуменья Серпуховского Владычного монастыря Леонида (Любовь Петровна Озерова), из дворян, тётка Сергея Симанского — будущего Патриарха

Советское время

После Октябрьской революции в 1917—1918 годах монастырь был фактически упразднён[20].

В 1922 году монастырь окончательно закрыли и в его стенах был образован музей «Царевна Софья и стрельцы».

В январе 1927 года за алтарём собора был похоронен епископ Антонин (Грановский) (могила не сохранилась).

С 1934 года Новодевичий монастырь становится филиалом Государственного Исторического музея[20].

Осенью 1943 года в Лопухинских палатах монастыря были открыты Московские богословские курсы, а 14 июня 1944 года Богословский институт, позже преобразованные в Московские Духовные академию и семинарию и переведённые в 1948 году в Троице-Сергиеву Лавру.

В 1944 году был открыт надвратный Преображенский храм[26].

В 1945 году был открыт для богослужения Успенский трапезный храм.

Последняя перед закрытием монастыря игуменья — Вера (Победимская), скончавшаяся 3 февраля 1949 года и похороненная на Даниловском кладбище.

1949—1961 — в подвалах Успенской церкви, колокольне и подсобных помещениях монастыря располагались мастерские «Софрино» по изготовлению предметов церковного обихода[27].

C 1964 по 2021 год Лопухинские палаты монастыря служили резиденцией митрополитов Крутицких и Коломенских.

Передача комплекса и святынь Московскому патриархату

В 1994 году была возобновлена монашеская община, находящаяся в ведении митрополита Крутицкого. Напрудная башня, где была заточена царевна Софья, стала предметом народного суеверия: её стены «уродуют надписями, суют записки между кирпичей, припадают лбами, объятиями, молятся»[28][29].

В октябре 2006 года патриарх Алексий II направил письмо в Росимущество о передаче Новодевичьего монастыря Московской епархии. Росимущество сообщило о возможности передачи в безвозмездное пользование РПЦ зданий Новодевичьего монастыря. 27 марта 2007 года патриарх Алексий II направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину[30].

5 января 2010 года

22 марта 2010 года Новодевичий монастырь передан в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии РПЦ[32].

В январе 2009 года агентство РИА Новости со ссылкой на сайт Московской епархии сообщило, что 24 января древнейший в России список Иверской иконы Божией Матери передан из фондов Государственного исторического музея в Новодевичий монастырь Русской православной церкви[33]. 6 мая 2012 года избранный президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии передачи московскому Новодевичьему женскому монастырю списка Иверской иконы Божией матери, принесённого на Русь с Афона в 1648 году[34].

По состоянию на 2019 год в монастыре 30 насельниц[35].

В 2014 году в монастырском комплексе начались реставрационные работы, продолжавшиеся последующее десятилетие. Ночью 15 марта 2015 года на территории монастыря загорелась колокольня, которая пребывала на реконструкции[36]. Пожар не нанес критических повреждений, повредив купол и звонницу[37]. Часть средств от реставрации была расхищена коррупционерами во главе с замминистра культуры Григорием Пирумовым[38][39].

В 2017 году вышел

Аудит Министерства культуры РФ в марте 2019 года установил, что намеченные к завершению 2018 года проектно-изыскательные работы не были проведены, а качество проекта реконструкции было признано низким, вызвав множество нареканий у государственной экспертизы[41].

К 2020 году была проведена реставрация и воссоздан исторический облик 18 памятников Новодевичьего монастыря[42].

В ходе реставрации Смоленского собора были обнаружены фрески конца XVI века. Уникальная живопись этого времени сохранилась только в четырёх храмах России, кроме Смоленского собора её можно увидеть лишь в Архангельском соборе московского Кремля, Преображенском соборе в Ярославле и Свято-Успенском соборе Свияжского Успенского монастыря[43][44].

Осенью 2024 года реставрация всех 36 объектов монастырского комплекса была практически завершена[45][46].

26 октября 2024 года патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Смоленского собора[47].

Архитектурный ансамбль

Центр монастыря — монументальный, пятиглавый (первоначально, по-видимому, девятиглавый, с четырьмя

В конце XVII века, в правление царевны Софьи, вокруг Смоленского собора был создан центрический архитектурный ансамбль, в котором собор оказался центром пересечения двух главных осей. Ось «север-юг» образуют две надвратные церкви, а ось «запад-восток» — колокольня и трапезная. Согласно документу второй половины XVIII века, автором этого ансамбля и создателем большинства сооружений монастыря является зодчий

Шестиярусная колокольня в нарышкинском стиле высотой в 72 м (конец XVII века), с чередованием ажурных и «глухих» ярусов, в то время самая высокая колокольня в Москве после Ивана Великого. Существует мнение (подтверждённое анализом пропорций), что колокольня должна была быть семиярусной — но не была достроена из-за свержения царевны Софьи в 1689 году.[источник не указан 1439 дней]

Крепостные стены с башнями были впервые возведены при Борисе Годунове, но в конце XVII века были полностью перестроены. Башни при этом получили ажурные аркадные завершения (парапеты). Аналогичное завершение имеет Кутафья башня Кремля.

В августе 2020 года учёные Института археологии РАН обнаружили на территории монастыря остатки фундаментов башни и стены, построенных в правление Бориса Годунова. Каменные стены отстоят от линии современных стен примерно на 15-20 м — следовательно, обитель была меньше примерно на 2⁄5и занимала площадь около 3 га[48].

| Илл. | Название | Год | Архитектор | Описание |

|---|---|---|---|---|

|

Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери | 1524—1525 годы или 1560-е годы | Алевиз Фрязин (?)Нестор (?) |

Старейший храм Новодевичьего монастыря, приделы апостолов Прохора и Никанора, чуда Архангела Михаила, мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По архитектуре схож с Успенским собором Московского Кремля. Собор приписывают либо Алевизу Новому, либо зодчему Нестору (погиб при строительстве собора). Фрески конца 1590-х годов, иконостас 1683—1686 годов. |

|

Храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной | 1685—1687 годы | Приставной придел — апостола Иоанна Богослова, в крестильном храме — князя Владимира, в верхнем этаже главного храма — Сошествия Святого Духа. | |

|

Трапезная | 1685—1687 годы | При Успенском храме | |

|

Колокольня | 1689—1690 годы | Яков Бухвостов (?)

|

Высота 72 м.

Два храма:

Здание в стиле нарышкинского барокко |

|

Храм Спаса Преображения над северными воротами (Преображенская надвратная церковь) |

1687—1689 годы | Храм действующий, однако закрыт для свободного доступа, так как является домовым храмом митрополита Крутицкого и Коломенского. Снаружи храм опоясан балконом-гульбищем. Купола характерны для украинского барокко. Окна «в два света» придают храму праздничный характер. | |

|

Лопухинские палаты | Примыкают к Преображенской церкви.

Построены в 1687—1688 годах для царевны Екатерины Алексеевны, дочери царя Алексея Михайловича. Название — по имени Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I, проживавшей здесь в 1727—1731 годах. На фасаде сохранились старейшие в Москве солнечные часы. В интерьере изразцовые печи.

| ||

|

Храм Покрова Пресвятой Богородицы над южными воротами (Покровская надвратная церковь) |

1683—1688 годы | Сейчас ворота закрыты и не используются. | |

|

Мариинские палаты | Примыкают к Покровской церкви.

Кирпичные палаты с белокаменными деталями, построены в 1683—1688 годах. Названы по имени дочери царя Алексея Михайловича, царевны царевна Софья — возможно, именно тогда у постройки появился третий этаж в виде обращённого на юг терема с двускатной кровлей.

| ||

|

Храм Святителя Амвросия Медиоланского (Амвросиевская церковь) |

конец XVI—XVII век | Первоначально посвящалась Иоанну Предтече, позже переосвящена в честь Амвросия Медиоланского. Неоднократно перестраивалась. | |

|

Палаты царицы Ирины Годуновой

|

Вместе с трапезной находятся при Амвросиевской церкви.

Примыкающее в церкви двухэтажное здание являлась трапезной до того времени, когда была построена новая с Успенской церковью. Третье здание было построено, видимо, в конце XVI века и предназначалось для царицы Ирины Годуновой. Эта группа зданий — самые старые постройки монастыря после Смоленского собора. | ||

|

Певческие палаты | 1718-1726 годы | Здание одноэтажных палат — самое большое жилое в комплексе монастыря. Первоначально — братские кельи, затем здесь проживала и наместница, а в XIX веке постройка переделана для монахинь-певчих (отсюда и название). | |

|

Казначейские палаты | рубеж XVII и XVIII веков | Каменное здание, построено в качестве игуменской кельи. Изначально постройка имела один этаж, но в первой половине XIX века надстроена деревянным мезонином и украшена портиком на столбах. | |

|

Стрелецкая караульня при Напрудной башне (Палаты царевны Софьи) |

XVII век | В палатах расположена музейная экспозиция. В интерьере — изразцовая печь XVII века. Из маленьких окошек палат царевне Софье было приказано смотреть на повешенных у стен монастыря мятежных стрельцов. Нижний ярус Напрудной башни объединён с палатами в одно помещение. | |

|

Палаты царевны Евдокии | конец XVII — начало XVIII века | При колокольне. | |

|

Филатьевское училище | 1871—1878 годы | Ныне — Московское епархиальное управление.

Двухэтажное здание училища с балконом на главном фасаде, построенное на средства Н. П. Филатьевой. Предназначалось для девочек-сирот разных сословий. | |

|

Больничные палаты | XVII век | В этом доме с 1938 по 1984 год жил Пётр Барановский | |

|

Стрелецкая караульня при Никольской башне | Вплоть до революции 1917 года в башне находилась часовня во имя Святителя Николая, со внешней стороны был растёсан вход. | ||

|

Стрелецкая караульня при Чеботарной башне | При Чеботарной башне жили чеботари, то есть сапожники | ||

|

Сетуньская стрелецкая караульня | Археолог Игнатий Стеллецкий считал, что подземный ход шёл от Сетуньской башни | ||

|

Погребные палаты | конец XVII века | Каменное двухэтажное здание с односкатной крышей и сводчатым нижним этажом, с двумя палатами по сторонам сеней. Изначально было одноэтажным и предназначалось для хозяйственных целей, перестроено в первой четверти XVIII века. | |

| Сторожка | конец XVI века | |||

|

часовня-усыпальница Прохоровых | 1911 год | Владимир Покровский | Образец неорусского стиля. Внутри сохранились мозаики |

| Крепостные стены с башнями | конец XVII века |

башни:

| ||

| Часовня Святителя Николая в северо-восточной башне | устроена в 1752 году |

В 1898—1903 годах архитектором Сергеем Родионовым были проведены реставрационные работы по восстановлению зданий и сооружений монастыря[49]. Совместно с Иваном Машковым он реставрировал Смоленский собор, в частности, изменил форму позакомарного покрытия, раскрыл верхние окна барабана центральной главы, окнам основного объёма возвратил первоначальные размеры и формы, переделал галерею и крыльца собора[50]. В начале XX века археолог Игнатий Стеллецкий обследовал подклет собора в поисках подземного хода.

Рядом с монастырём расположены

По информации проекта «Москва, которой нет», в настоящее время на территории монастыря ведутся несанкционированные постройки гаражей и других сооружений, продолжается начатый в 1930-е годы снос некрополя[51].

Монастырь в филателии и нумизматике

В 1926 году художник Аполлинарий Васнецов изобразил фрагмент стены и башни монастыря на своей картине, а в 2006 году в России была выпущена марка, посвящённая этой картине.

- Картина и марка, посвящённые монастырю (автор — Аполлинарий Васнецов)

В 2016 году

- Монеты Банка России (выпущены в 2016 году), посвящённые монастырю

В 2024 году Почта России выпустила почтовый блок, на котором изображена панорама монастыря[52].

Некрополь монастыря

Со времени постройки Смоленский собор служил местом упокоения насельниц, знати, позже — также лиц других сословий. После издания указа 1771 года, запрещавшего хоронить покойников в городах, на территории монастыря, особенно близкого к черте города, стал формироваться дворянский некрополь. К началу XX века свободного места для новых захоронений практически не осталось.

В 1898 году городские власти распорядились отвести участок за южной стеной монастыря под

В 1930-е монастырский некрополь был подвергнут «реконструкции», в результате которой из 2000 уцелело лишь около 100 надгробий. Утраченными оказались могилы таких деятелей, как военный министр Д. А. Милютин, генералы С. С. Апраксин и А. Ф. Багговут, меценат И. С. Мальцов, просветитель Л. И. Поливанов.

Смоленский собор

- Первая жена Петра I, царица Евдокия Фёдоровна Лопухина, в монашестве Елена (27 августа 1731 года).

- Царевны: Софья Алексеевна, в схиме София (3 июля 1704 года); Евдокия Алексеевна (10 мая 1712 года); Екатерина Алексеевна (1 мая 1718 года).

- Царевны: Анна Ивановна, дочь Ивана Грозного (20 июля 1550 года); Елена Ивановна Шереметева, в иночестве Леонида (25 декабря 1596 года).

Вокруг собора и Успенской церкви

- Игуменьи: Мефодия (Якушкина) (10 февраля 1845 года); Паисия (Нудольская) (25 января 1871 года); Леонида (Озерова) (18 января 1920 года); Серафима (Чёрная) (16 декабря 1999 года).

- Монахиня Сарра, казначея (18 марта 1840 года).

- Инокиня Феофания, послушница преподобной Елены (18 декабря 1511 года).

- Татьяна Левшина, мать митрополита Московского Платона (18 декабря 1511 года).

- Президент юстиц-коллегии Яковлев А. А. (1781) и члены его семьи.

- Герои войны 1812 года: поэт Денис Васильевич Давыдов (1839); Дмитрий Михайлович Волконский (7 мая 1835 года); Волконский С. А.

- Генералы: Павел Алексеевич Тучков (1864); военный министр, генерал-фельдмаршал Дмитрий Алексеевич Милютин(1912).

- Участники восстания декабристов: Трубецкой, Сергей Петрович (1860); Александр Николаевич Муравьёв (18 декабря 1863 года); Матвей Иванович Муравьёв-Апостол (1886).

- Писатели: Александр Александрович Шаховской (1848); Михаил Николаевич Загоскин (1852); Иван Иванович Лажечников (1869); Алексей Феофилактович Писемский (1881); Сушков Н. В. (1871); поэт и переводчик Алексей Николаевич Плещеев (1871).

- Историки: Гиляров-Платонов Н. П. (1887); граф Алексей Сергеевич Уваров(1884), учёный-археолог, основатель Московского Археологического Общества и Исторического Музея).

- Филологи: Осип Максимович Бодянский (6 сентября 1877 года); Фёдор Иванович Буслаев (1897).

- Философы: Владимир Сергеевич Соловьёв (1900); Лев Михайлович Лопатин (1920).

- Юристы: Люминарский Е. Е. (1883); Духовской М. В. (1903); Николай Львович Дювернуа (1906).

- Профессора медицины: Остроумов А. А. (1908); Бубнов С. Ф. (1909); Голубинин Л. Е. (1912); Рейн Ф. А. (1925).

- Генералы: Алексей Алексеевич Брусилов (1926); Яхонтов Р. Н. (1924); Андрей Медардович Зайончковский (1926).

- Некоторые члены семьи Прохоровых, владельцев Трёхгорной мануфактурыи известных благотворителей (усыпальница).

Игуменьи монастыря

По данным путеводителя по Новодевичьему монастырю 2009 года издания игуменьями монастыря являлись[3]:

- 1525 год — 18 ноября 1547 года (скончалась) — Преподобная Елена (Девочкина).

- 1547—1556 годы — Евникия.

- 1556—1573 годы — Евпраксия.

- 1574—1586 годы — Стефанида.

- ?-? — Анна.

- 1597—1602 годы — Евдокия.

- ?-? — Феогния.

- 1605—1612 годы — Домника.

- 1613—1615 годы — Мария (Чирикова).

- 1623—1629 годы — Феофания (Охлябинина).

- 1630—1651 годы — Анфиса.

- ?-? (упоминается в 1655 году, с 1666 года в Московском Вознесенском монастыре) — Иринарха (Тимирязева).

- 1656 год (из Кутеинского монастыря) — 1683 год — Мелания (Ерчакова) (скончалась в 1688 году).

- Январь 1683 года — 6 декабря 1689 года (скончалась) — Антонина.

- 1690 год — 8 июля 1693 года (скончалась) — Анастасия (Хоцковская).

- 1693—1701 годы — Памфилия (Потёмкина).

- 1718 год (из Московского Алексеевского монастыря) — 1738 год (скончалась) — Олимпиада (Каховская).

- Декабрь 1738 года — 15 июля 1746 года (скончалась) — Анастасия (Галекеевская).

- 1746 год (из Смоленского Вознесенского монастыря) — 17 октября 1771 года (скончалась) — Иннокентия (Келпинская).

- 4 февраля 1772 года (из Тамбовского Вознесенского монастыря) — 8 марта 1794 года (скончалась) — Палладия (Дурова).

- 1794 год (из Московского Ивановского монастыря[уточнить]) — январь 1808 года — Елисавета.

- 1808 год (из Московского Страстного монастыря) — 9 февраля 1846 года — Мефодия (Якушкина).

- Март 1846 года (из Московского Алексеевского монастыря) — 13 апреля 1854 года — Клавдия.

- 1854 год (из Московского Алексеевского монастыря) — 1861 год (в Московский Вознесенский монастырь) — Паисия (Нудольская) (скончалась 25 января 1871 года).

- 1861 год (из Московского Никитского монастыря) — март 1867 года (на покой в Московский Зачатьевский монастырь) — Вера (Головина) (скончалась в 1874 году).

- 1867 год — 12 января 1885 года (скончалась) — Евпраксия (Мосолова).

- 29 марта 1885 года — март 1908 года (скончалась) — Антония (Каблукова).

- 1908 год (из Серпуховского Владычнего монастыря) — 1919 год — Леонида (Озерова) (скончалась 18 января 1920 года).

- 1919—1922 годы — Вера (Победимская) (скончалась 3 февраля 1949 года).

- 24 ноября 1994 года — 16 декабря 1999 года (скончалась) — Серафима (Чёрная).

- 16 декабря 1999 года (из Спасо-Бородинского монастыря) — 27 декабря 2007 года (в Спасо-Бородинский монастырь) — Серафима (Исаева).

- 27 декабря 2007 года (из Колычёвского Казанского монастыря) — Маргарита (Феоктистова).

-

Портрет игуменьи Палладии Дуровой (1772 - 1794)

-

Портрет игуменьи Паисии Нудольской (1854 - 1861)

-

Портрет игуменьи Веры Головиной (1861-1867)

Вавилонский колодец

По преданию, на том месте, где первоначально пытались заложить Новодевичий монастырь, забил сильный ключ, так что строительство пришлось перенести, а колодец и ручей назвали Вавилон.

На этот источник положили плиту, а позже заложили часовню, которую на рубеже XVIII—XIX веков митрополит Платон (Левшин) передал кремлёвскому Чудову монастырю. В 1921 году, одна из стариц-монахинь так поясняла происхождение названия[3]:

Вавилонским-то он назван потому, что, как Вавилонскую башню не достроили, так и тут: начали строить монастырь и ключ помешал.

См. также

- Село Новодевичье — бывшая вотчина Новодевичьего монастыря

- Колокольня Новодевичьего монастыря

- Новодевичье кладбище

Примечания

- Патриархия.Ru

- ↑ ОЛМА Медиа Групп», «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2006. — С. 370—371. — 600 с. — 7000 экз. — ISBN 5-373-00239-9, ISBN 5-94849-897-2.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Новодевичий монастырь. Путеводитель. — М.: Новодевичий монастырь, 2009.

- ↑ Константин IX Мономах Архивная копия от 31 октября 2010 на Wayback Machine // Дашков С. Б. Императоры Византии. М.: Издательский дом «Красная площадь», «АПС-книги», 1996.

- ↑ Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. Дата обращения: 20 августа 2014. Архивировано 28 марта 2014 года.

- ↑ Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.; Л.,1950. № 53. С. 160.

- ↑ ПСРЛ Полное собрание Русскихъ Летописей. Т.13, 1 половина Архивная копия от 5 ноября 2013 на Wayback Machine

- ↑ Н.Тальберг. Святая Русь. Дата обращения: 10 января 2011. Архивировано 8 мая 2014 года.

- ↑ Соломония Сабурова и второй брак Василия III. Дата обращения: 10 января 2011. Архивировано 21 сентября 2013 года.

- ↑ 1 2 Маштафаров А. В. Елена // Православная энциклопедия. — М., 2008. — Т. XVIII : Египет древний — Эфес. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-032-5.

- ↑ Аринин В. Легенды и были девичьей обители. — М.: Памятники Отечества, 1994. Архивировано 21 февраля 2009 года. Архивированная копия. Дата обращения: 14 января 2011. Архивировано 21 февраля 2009 года.

- ↑ Карамзин Н. М.. История государства Российского. Дата обращения: 16 ноября 2009. Архивировано 16 июля 2012 года.

- ↑ Ксения Годунова в биографическом указателе Хронос. Дата обращения: 16 января 2011. Архивировано из оригинала 4 августа 2012 года.

- ↑ Грамота 1612 года.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Хруль В. Иверская икона Божией Матери возвращена в Новодевичий монастырь Архивная копия от 29 января 2009 на Wayback Machine. РИА Новости, 25.01.2009.

- ↑ 1 2 Курбатов А. А., Курбатов О. А. Инженерно-артиллерийское обеспечение Смоленского и Рижского государевых походов 1654—1656 гг. // Военно-исторический журнал. — № 8. — 2008. — ISSN 03210626.

- ↑ Евсеева Л. М., Шведова М. М. Афонские списки «Богоматери Портаитиссы» и проблема подобия в иконописи // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. — М., 1996. --С. 337.

- ↑ Афонские списки Иверской иконы в России Архивная копия от 12 ноября 2010 на Wayback Machine.

- ↑ В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времён Бориса Годунова Архивная копия от 12 ноября 2023 на Wayback Machine / Институт археологии РАН

- ↑ 1 2 3 Музей «Новодевичий монастырь» — Филиал Государственного Исторического музея Архивная копия от 19 июня 2015 на Wayback Machine // Архивы России.

- ↑ Российская музейная энциклопедия: В 2 т. / Рос. институт культурологии МК РФ и РАН; Редкол.: В. Л. Янин (пред.)[и др.]. — М.: Прогресс: Рипол классик, 2001

- ↑ Трутнева Н. Елизавета Сергеевна Кропоткина — обитательница Трубниковского переулка. Биографические заметки // Дом Остроухова в Трубниках. — Златоуст, 1998. — Т. 2. — С. 63—72. Архивировано 22 октября 2020 года.

- ↑ Чубарьян и другие, 2006, с. 194.

- ↑ Глушкова, 2007, с. 227.

- ↑ Янин, 2005, с. 443.

- ↑ Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий о возвращении Новодевичьего монастыря. — 25.01.2010.

- ↑ История "Софрино". sofrino.ru. Дата обращения: 1 августа 2020. Архивировано 10 декабря 2019 года.

- ↑ Комсомольская правда. Дата обращения: 10 сентября 2017. Архивировано 10 сентября 2017 года.

- ↑ Историк Елена Смилянская о гадании, знахарях и кликушестве на Руси Архивная копия от 10 сентября 2017 на Wayback Machine. Газета.Ru

- ↑ Церковь и культурное наследие. В Новодевичьем монастыре открыт церковный музей Архивная копия от 8 апреля 2011 на Wayback Machine // Журнал Московской Патриархии. — № 4. — апрель 2011.

- ↑ Новодевичий монастырь в 2010 году будет полностью передан Церкви — Путин Архивная копия от 10 марта 2012 на Wayback Machine. Интерфакс, 5.1.2010.

- ↑ Новодевичий монастырь передан РПЦ. Lenta.ru (22 марта 2010). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 5 июня 2012 года.

- ↑ Иверская икона Божией Матери возвращена в Новодевичий монастырь Архивная копия от 26 мая 2014 на Wayback Machine. РИА Новости, 25.1.2009.

- ↑ Путин принял участие в передаче РПЦ древнейшего списка Иверской иконы Архивная копия от 6 мая 2012 на Wayback Machine. РИА Новости, 6.5.2012.

- ↑ Сведения информационного отдела Новодевичьего монастыря.

- ↑ Источник: колокольня загорелась на территории Новодевичьего монастыря. РИА Новости (16 марта 2015). Дата обращения: 16 марта 2015. Архивировано 17 марта 2015 года.

- ↑ Пожар в Новодевичьем монастыре не причинил колокольне серьезного ущерба

- ↑ За хищение госсредств прокурор требует для Пирумова пять лет [https://web.archive.org/web/20190126000836/https://w ww.vesti.ru/videos/show/vid/732494/cid/1/ Архивная копия] от 26 января 2019 на Wayback Machine.

- ↑ Хищение путем реставрации: что ФСБ ищет в Минкультуры

- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 26 июня 2017. Архивировано 30 апреля 2018 года.

- ↑ Счётная палата: Минкультуры нанимает проектировщиков низкой квалификации, которые не могут выполнить заказы. Счётная палата Российской Федерации. 21 марта 2019. Архивировано 22 марта 2019. Дата обращения: 22 марта 2019.

- ↑ Достояние города: как идет восстановление Новодевичьего монастыря

- ↑ Открытия реставраторов в Новодевичьем монастыре: живопись Смоленского собора

- ↑ Реставрация фресок Смоленского собора обойдется в 500 млн рублей

- ↑ В Москве почти полностью завершена реставрация объектов Новодевичьего монастыря

- ↑ Грандиозный юбилей. В Москве завершают реставрацию Новодевичьего монастыря

- ↑ Предстоятель Русской Церкви совершил освящение Смоленского собора Новодевичьего монастыря г. Москвы

- ↑ В Новодевичьем монастыре нашли остатки стен времён Бориса Годунова. Interfax. 4 августа 2020. Архивировано 11 августа 2020. Дата обращения: 11 августа 2020.

- ↑ Нащокина М. В. Архитекторы московского модерна. Творческие портреты. — 3-е изд. — М.: Жираф, 2005. — С. 382—387. — 2500 экз. — ISBN 5-89832-043-1.

- ↑ Бранденбург Б. Ю., Татаржинская Я. В., Щенков А. С. Архитектор Иван Машков. — М.: Русская книга, 2001. — С. 76—77. — 136 с. — ISBN 5-268-00413-1.

- ↑ Стройка в Новодевичьем монастыре? Дата обращения: 7 августа 2008. Архивировано 5 января 2009 года.

- ↑ Всемирное наследие ЮНЕСКО. 500 лет Новодевичьему монастырю. rusmarka.ru. Дата обращения: 2025-1-8.

Литература

- Антушев Н. Историческое описание Московского Новодевичьего монастыря. — М.: Тип. Л. Ф. Снегирёва, 1885.

- Борисенко И. Г. Новодевичий монастырь. — М., 2003.

- Власюк А. И. Новодевичий монастырь. — М.: Искусство, 1958. — 64 с.

- Глушкова В. Г. Православные святыни Москвы. — М.: Вече, 2007. — 540 с. — ISBN 5953322739, 9785953322737.

- Дельнов А. А. Новодевичий некрополь и монастырь. — М.: Эксмо, 2006

- Кавельмахер В. В. Когда мог быть построен собор Смоленской Одигитрии Новодевичьего монастыря? // Новодевичий монастырь в русской культуре. Мат-лы науч. конф. 1995 г. — М., 1998. — С. 154—179.

- Машков И. П. Архитектура Ново-Девичьего монастыря в Москве. — М.: Издательство Акад. архитектуры СССР, 1949. — 133 с.

- Николаева М. В. Иконостасное строительство последней трети XVII века: «столярство и резьба», «золочение, иконописные работы». Новодевичий, Донской, Высоко-Петровский, Симонов монастыри / Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств, Российский государственный архив древних актов. — М.: БуксМАрт, 2020. — 446, [1] с. — 300 экз. — ISBN 978-5-907043-49-7.

- Преображенский А. С. Иконографическая программа алтарных росписей Смоленского собора Новодевичьего монастыря и благочестие семейства Годуновых // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 13 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2023. С. 348—363.

- Снегирёв И. М. Новодевичий монастырь в Москве. — М.: Тип. Вед. Моск. гор. полиции, 1857. — 78 с.

- Тренев Д. К. Иконостас Смоленского собора московского Новодевичьего монастыря. — М., 1902.

- Успенский А. И. Новодевичий монастырь в Москве: историко-архитектурный очерк. — Машинопись, 1907.

- Шведова М. М. Царицы-инокини Новодевичьего монастыря. — М., 2000.

- Мельник А. Г. О русских шестистолпных пятиглавых храмах XVI в. // Сообщения Ростовского музея. — Ростов: Гос. музей-заповедник «Ростовский кремль», 2000. — Вып. 10. — С. 193—251.

- Токмаков И. Ф. Историческое описание Московского Новодевичьего монастыря. — М., 1885.

- Московский Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь. — М., 2004.

- Московский Новодевичий монастырь в 1812 году. Рассказ очевидца — штатного служителя Семёна Климыча Архивная копия от 10 января 2012 на Wayback Machine // Русский архив. — 1864. — Вып. 4. — Стб. 416—434.

- Московский Новодевичий монастырь. — М., 1999.

- Чубарьян А. О., Ищенко В. В., Кордонский С. Г. и др. Всемирная история. Энциклопедия. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. — Т. 7. — 240 с. — ISBN 5373002526, 9785373002523.

- Шлионская Л. И. Некрополь князей Волконских в московском Новодевичьем монастыре // Забелинские чтения. Тр. ГИМ. Вып. 182. — М.: ГИМ, 2010. — С. 340—365.

- Янин В. Л., Российский институт культурологии. Российская музейная энциклопедия. — М.: Прогресс; РИПОЛ Классик, 2005. — 845 с. — ISBN 5790533183, 9785790533181.

Ссылки

|

Всемирное наследие ЮНЕСКО, объект № 1097 рус. • англ. • фр. |

- Новодевичий Ставропигиальный Женский Монастырь города Москвы Русской Православной Церкви - официальный сайт

- Церковный музей Московской епархии Русской Православной Церкви Архивная копия от 6 апреля 2015 на Wayback Machine

- Игумении Московского Новодевичьего монастыря (1525—1920 гг.)

- Новодевичий монастырь Архивная копия от 18 апреля 2008 на Wayback Machine На сайте православие.ru

- Новодевичий монастырь Архивная копия от 12 июля 2018 на Wayback Machine — прямая трансляция (Веб-камера).

- Объекты культурного наследия России по алфавиту

- Федеральные объекты культурного наследия в Москве

- Монастыри по алфавиту

- Всемирное наследие по алфавиту

- Всемирное наследие в России

- Новодевичий монастырь (Москва)

- Монастыри Москвы

- Шестистолпные храмы XVI века

- Русская архитектура XVII века

- Московское барокко

- Музеи, основанные в 1922 году

- Бывшие филиалы Исторического музея

- Новодевичие монастыри

- Женские монастыри

- Появились в 1524 году в России

- Монастыри, использовавшиеся как тюрьмы