Византийский император

| Император Византии | |

|---|---|

| греч. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου | |

Герб последней императорской династии Палеологов | |

Константин XI Палеолог | |

| Должность | |

| Возглавляет |

|

| Резиденция |

Большой дворец (330—1081) Вуколеон (1081—1204) Малый Влахернский дворец (1204—1453) |

| Кандидатура | определялась предыдущим императором |

| Назначались | армией |

| Срок полномочий | пожизненный |

| Предшествующая |

Римский император |

| Появилась | 27 ноября 395 года |

| Первый | Флавий Аркадий |

| Последний | Константин XI Палеолог |

| Заменившая |

Османский султан |

| Упразднена | 29 мая 1453 года |

Византийский император (

Начиная с VII—VIII веков изменившиеся общественные условия привели к легитимизации передачи власти по рождению,

Обособление императоров от своих подданных подчёркивалось их уединением во дворце, где они вели жизнь, подчинённую строгим ритуалам и церемониям, восходящим к древнеримскому императорскому культу, сакральному статусу, использованию золота и пурпура в одежде.

Идея императорской власти

Квазиреспубликанская автократия, сложившаяся в Римской империи в период Октавиана, при последующих императорах постепенно менялась в сторону квазимонархии. При Траяне (98—117)[прим. 1] впервые прозвучал принцип, что воля императора не может ограничиваться законом, а при Адриане (117—138) это уже стало правовой аксиомой. Начиная с Септимия Севера (193—211) императоры официально принимают титулование «господин» (лат. dominus), подчёркивая этим, что император уже не только лишь первый сенатор и главный военачальник, но и повелитель всех римлян[1].

С падением

Для общего обозначения императорского сана Диоклетиан стал употреблять слово лат. dominus, владыка[англ.], как раньше это сделал Аврелиан, называвший себя лат. Deus et dominus natus («Истинный Бог и владыка») на своих монетах[6]. Слово dominus с тех пор на долгие века стало титулом императора. Однако, хотя ещё Ульпиан в III веке сформулировал принцип legibus solutus[итал.], сделавший правителя неподсудным законам[7], римский император никогда не превращался в восточного деспота, безответственного властителя имущества и личности своих подданных. Закрепление христианства в качестве государственной религии империи, случившееся при Константине Великом (306—337), освятило авторитет верховной власти идеей божьего избрания. Писатель конца IV века Вегеций, смешивая языческие и христианские представления, говорит о поклонении императору как богу во плоти. Христианское смирение Феодосия II (408—450), запрещавшего поклонение своим статуям и заявлявшего, что государь связан законами и что из авторитета права следует авторитет государя, было в целом нетипично[8]. Так, Юстиниан I (527—565) гордо заявлял — «Бог подчинил императору законы, посылая его людям как одушевлённый закон»[9][10].

Относительно того, существовала ли в поздней Римской империи абсолютная монархия, существуют различные точки зрения. Так, выдающийся немецкий историк Т. Моммзен применительно к Диоклетиану давал на этот вопрос положительный ответ[11], тогда как его английский коллега Дж. Б. Бьюри, рассматривая всю историю Византии, обосновывал утверждение, что византийское самодержавие имело многочисленные ограничения[12]. Хотя своим подданным император представлялся как неограниченный монарх, имеющий возможность не стесняться законами, нарушать их по собственной прихоти, — когда он в действительности поступал как тиран, его действия не находили одобрения. Наличие фактической возможности не делало её законным правом. С юридической точки зрения император был не нарушителем законов, а их покровителем и защитником. Император обязан был выступать в качестве верховного законодателя и правителя, стремящегося к общему благу своих подданных, беспристрастного в благодеяниях и наказаниях, воздающего каждому по заслугам, поддерживающего прежде всего предписания священных книг, постановления семи Вселенских соборов и, наконец, вообще римские законы[13]. С фактической точки зрения власть императора была ограничена косвенно в связи с двумя особенностями политического устройства Византии. Во-первых, отсутствие законодательно определённого порядка престолонаследия приводило к необходимости для императоров искать поддержки у народа, прежде всего жителей Константинополя, попадая, таким образом, в зависимость от переменчивого настроения толпы. Во-вторых, византийский консерватизм и привязанность к освящённым временем обрядам и внешним условиям жизни вели к тому, что, как замечает Н. А. Скабаланович, «неограниченный монарх должен был слепо покоряться сухой, бездушной и ни для кого не опасной форме, над монархом личным стоял монарх отвлечённый, сдерживал его и ограничивал»[14].

Титулование

Со времён Римской империи титулы императоров передавались в греческом языке с помощью соответствующих по смыслу аналогов: император / автократор, август / севаст и т. д. В течение первых веков нашей эры эти слова широко распространились в греческом языке, встречаясь не только в официальных документах, но и в художественной литературе. Но при этом в эпоху принципата императоры избегали использовать титулы, имеющие явный монархический оттенок[15]. К числу таковых относился «рекс» (царь), греческим эквивалентом которого служил термин «басилевс», — едва ли в классической древнегреческой литературе можно найти хотя бы несколько случаев употребления этого слова для обозначения римского императора[16].

Однако на Востоке, в особенности в Египте, где августы воспринимались как преемники Птолемеев, слово «басилевс» активно использовалось уже в эпоху принципата, правда только в неофициальном ключе. С IV века термин «басилевс» широко распространился среди грекоязычного населения империи, но не использовался в качестве официального обозначения монарха до правления императора Ираклия I (610—641)[17]. В корпусе права Юстиниана I (527—565) употребляется лишь имеющее наиболее республиканскую коннотацию звание «принцепс», но в более поздних Новеллах — выражения типа «наша царственность» (др.-греч. ἡ ἡμετέρα βασιλεία)[18].

Начиная с V века, греческим переводом слова «рекс» стало считаться др.-греч. ρήξ, которое признали подходящим для обозначения монархов варварских народов. Одновременно с этим «басилевс» стал синонимом «императора», что отразилось впоследствии и на официальном употреблении[19]. Самое раннее использование термина «василевс» в официальном документе датируется 629 годом, при этом в документах начала своего царствования Ираклий именуется «автократором»[20].

Изменение императорского титула

Только в 812 году под влиянием тяжёлых поражений в

Начиная с Константина V (741—775) титул «василевс» фигурирует на монетах[26]. В силу крайней консервативности это изменение медленно проникало в официальные документы. Прошло ещё не менее столетия, прежде чем слово «василевс» вновь стали чеканить на монетах, и только с этого времени можно считать, что «василевс» стал официальным титулом, заменившим «автократора». В последующие века понятие «автократор» приобрело самостоятельное значение и применялось к василевсам, обладавшим верховной властью в противоположность обладавшим только номинальной властью младшим соправителям самодержца[27].

Желая продемонстрировать всю полноту своей власти, императоры также часто принимали титул консула. В IV—VI веках это звание становится практической прерогативой императоров и членов их семей — подсчитано, что в этот период из 145 консулов 75 являлись представителями правивших династий. Одновременно с этим содержательно консульство резко обесценилось и стало своего рода церемониальным обрядом при вступлении императора на престол. В 541 году его отменил Юстиниан I, однако из политических соображений консульский титул периодически фигурировал ещё несколько столетий, пока не исчез окончательно при императоре Льве Мудром (886—912)[32].

Престолонаследие

Правовая основа

Византия, унаследовавшая римскую традицию выборности императора, представляла в этом отношении исключение среди прочих средневековых государств. Сравнивая природу монархии в Византии и в государствах германцев, немецкий историк Ф. Керн[нем.] отмечает, что в отличие от характерного для неё принципа христианской монархии, в которой от должности неотделимы обязанности, исполнение которых делало правителя наместником Бога на земле, в варварских королевствах и государствах, пришедших им на смену, концепции «должности» не существовало вообще, а было только право родственников и потомков короля, впервые согласно Божественной воле занявшего трон, претендовать на право наследовать ему[34]. По замечанию английского историка Ф. Грирсона[англ.], «божественность» царской власти у германцев могла относиться только к отдельному королю, но не ко всей династии, она явно или неявно признавалась народом, но не являлась следствием притязаний на божественное происхождение[35].

За тысячелетнюю историю Византии было создано очень мало текстов, излагающих принципы политической организации империи[36]. Результатом правовой неопределённости вопроса престолонаследия является аномально высокое число государственных переворотов, которых за 1058 лет существования государства насчитывают 65. Только 34 императора за всю историю Византии умерли своей смертью[37]. Несмотря на скептическое отношение к этому явлению — «болезни пурпура», по выражению Ш. Диля, сами византийцы относились к нему как к естественному порядку вещей. Историк Прокопий Кесарийский называет избрание Анастасия I (491—518) «законным голосованием». Анонимный автор трактата «О политической науке» (VI век), ставя этот закон на первое место среди фундаментальных законов империи[прим. 2], понимает его так, что кандидат на царское звание, достойный его, получает его от Бога по предложению граждан[38]. Таким образом, по мнению немецкого историка Х. Г. Бека, приход к власти в результате переворота не рассматривался византийцами как нечто чрезвычайное, но как акт, имеющий конституционное значение[39].

Династическая идея, зародившаяся в IV веке, к середине VII века после многочисленных «военных провозглашений» утратила свои позиции. Тем не менее, она не была окончательно забыта, в частности, императоры-иконоборцы часто изображали на монетах своих сыновей-преемников

Нежелательных претендентов на престол должно было останавливать то обстоятельство, что восстание против царствующего государя, помазанника Божия, считалось отступничеством и каралось

Формы соправительства

С конца III века, периода

С течением времени память о прошлом империи забывалась, императоры стали пренебрегать титулом августа, и звание цезаря стало даваться младшим сыновьям, братьям, дядям и прочим родственникам по капризу императора. При Комнинах роль второго лица в империи перешла к севастократору, а затем деспоту[46].

В общей сложности от Валентиниана I (364—375), разделившего власть со своим братом Валентом (364—378), до конца XI века соправительство встречается 11 раз[47].

Усыновление

В Византии, как и ранее в Риме, усыновление было не более, чем политической формой передачи власти, вариантом соправительства. Само по себе оно не гарантировало имперской инвеституры, но совместное правление вместе с усыновлением давало усыновляемому императорские права и причисляло к числу августов. С этой точки зрения усыновление предшествовало соправительству. Закон и обычай приравнивали приёмных и родных членов семьи, в результате чего, например, за 84 года правления династии Юстиниана власть ни разу не передавалась от отца к сыну. Политическое законодательство не накладывало никаких дополнительных ограничений к усыновляемым относительно гражданского права, достаточно было быть гражданином империи[48].

В 574 году больной

Усыновлённый императрицей Зоей Михаил V Калафат (1041—1042) был последний, кто смог занять трон через усыновление. Вероятно, примеры Василия Македонянина, пришедшего к власти после убийства своего благодетеля, и Калафата, изгнавшего из дворца свою приёмную мать, оказались достаточными, чтобы последующие императоры остерегались вручать свою жизнь приёмным детям[52].

Коронация

За всю историю Византии

Описания церемоний коронации из основной части трактата Константина Порфирородного написаны с целью практического применения и основаны на прецедентах относительно недавнего прошлого. Глава 38 этого труда, озаглавленная «Что следует соблюдать при коронации императора», состоит из двух частей. В первой из них рассказывается о коронации императора патриархом[прим. 3] на примере коронаций, относящихся к первой четверти IX века, а также о коронации соправителей на примере событий четвёртого десятилетия того же столетия. Существенным отличием от церемоний более раннего периода является полная утрата коронацией светского характера. Участие сената и народа также приняло формальный характер. Сопоставление с источниками конца VIII и XIII веков позволяет сделать вывод, что в течение этого времени обряд коронования сохранился без изменений. Аналогично описание Константина церемонии коронования кесарей совпадает с известным описанием для коронования сыновей Константина V (741—754)[53].

Не известно точно, когда в эту церемонию было включено

В поздний период византийской истории, согласно свидетельствам императора Иоанна VI Кантакузина (1347—1354) и Псевдо-Кодина (XV век), произошла теократизация самой царской власти, что проявилось в появлении дополнительных черт в обряде коронования. Согласно Кодину, император участвовал в великом входе, шествуя в начале этой торжественной церковной процессии, перед диаконами и священниками, несущими священные сосуды и Святые Дары. В этот момент он имеет скромный церковный чин депутата[прим. 4], что подчёркивает смирение императора. В определённый момент император, сопровождаемый диаконами, входит в алтарь, берёт кадило и, подобно дьякону, кадит крестообразно престол, затем кадит на патриарха, а патриарх, принимая кадило из рук императора, в свою очередь кадит на него. Если император пожелает причаститься после коронации, то он делает это вместе с духовенством в алтаре и принимает причастие прямо из чаши, «поднося уста к чаше, как иереи». Все эти черты, очевидно, проистекают из представления, что венчание на царство является своего рода священным рукоположением и наделяет императора особым духовным качеством[53]. Однако наряду с этим сохранился и древний обычай поднятия на щит[59].

Передача императорской власти. Исторический обзор

IV—VI века. Становление идеи императорской власти

Исследование вопросов, относящихся к становлению византийских государственных институтов, сопряжено с некоторыми трудностями. Прежде всего, это отсутствие надёжных источников, поскольку византийцы так и не создали чёткой теории царской власти и государства в целом. Имеющиеся источники дают только спорадическую и часто противоречивую информацию. Сведения об исторических событиях дают преимущественно эмпирическое представление о границах царской власти, которые не могли быть безнаказанно превышены, но они не позволяют получить явное и полное представление о масштабах этой власти. Причины того, почему в восточной части империи не возникло потребности в чётких определениях — в отличие от её западной части, историки объяснят более благоприятными историческими обстоятельствами[60].

Складывающееся под влиянием христианства представление об императоре впервые можно обнаружить в панегирике, написанном Евсевием Кесарийским по случаю тридцатилетия правления Константина Великого (306—337). Согласно Евсевию, император является посредником между своими подданными и Богом: «изучив предметы божественные, и помышляя о великом, василевс ко всему этому стремится как к таким благам, которые превосходнее благ жизни настоящей. Он призывает небесного Отца, желает Его царства, всё совершает по чувству благочестия и, как учитель, научая своих подданных добру, преподает им богопознание великого Царя»[61].

Наряду с этим продолжали существовать старые римские представления эпохи

С середины V века роль армии в избрании императора уменьшается. В 450 году по восшествии на престол

Обобщая тенденции данного периода истории, И. Караяннопулос отмечает, что сохранение императора на троне зависело от того, насколько тот обладал чувством долга и успеха в исполнении своих обязанностей. Если он исполняет свои обязанности ненадлежащим образом, он тем самым преступает божественный закон, в результате чего народ может осуществить своё право на сопротивление власти. Со своей стороны, избранный народом и имеющий перед народом реальные обязательства император путём усиления помпезности своего двора и придворного быта стремился придать своей власти трансцендентный характер. Эти «либеральные» взгляды существовали до восстания Ника, после которого Юстиниан I больше не признаёт свою власть происходящей от народа и далее подчёркивает в своих новеллах, что власть в империи ему дал только Бог. Соответственно, обязанности императора перед народом проистекают только вследствие желания Бога. Перемену в императоре после восстания, появление у него деспотического тона отмечает Прокопий Кесарийский в памфлете «Тайная история»[70].

VII век. Формирование монархической идеи

В конце своего непродолжительного царствования Тиберий II (578—582), не имея наследника, устроил помолвки своих дочерей — Константины с полководцем и триумфатором 582 года Маврикием и Хариты с патрикием Германом[англ.]. Обоих зятьёв он сделал цезарями. Перед смертью Тиберий сделал окончательный выбор в пользу Маврикия, возложив «венец и бармы» на Маврикия (582—602)[71]. Маврикий, человек недалёкого ума[72] и лишённый государственных талантов, после серии военных неудач и природных катастроф[прим. 6], утратил поддержку народа и недовольной скупостью императора армии. Во главе мятежа встал солдат Фока (602—610). Окончательно судьба империи решилась благодаря активной позиции партий ипподрома (демы). После того как Маврикий бежал, а Фока ещё не выразил явно желания стать императором, партии предпочли Фоку патрикию Герману. На третий день после венчания на царство Фока в белой колеснице отправился во дворец, разбрасывая на своём пути золотые монеты; войскам был направлен согласно обычаю подарок. На пятый день состоялась коронация его супруги Леонтии. После того как партии попробовали продолжить беспорядки и требовать возвращения Маврикия, свергнутый император и его сыновья были казнены[74].

Положение Фоки было непрочно. Персидский

Наследование власти в

Возведённый таким образом на престол одиннадцатилетний сын Константина III, Констант II Погонат (641—668) в своей речи отметил роль сената, чей «приговор с волею Божиею справедливо лишил престола её <Мартину> и сына её, чтобы не видеть беззакония на римском престоле»[79]. Очевидно, эти слова, вложенные в уста императора самими сенаторами, отражали возросшую в годы смуты роль этого органа власти[80]. Ведя активную внешнюю политику, Констант впервые за столетия после падения Западной Римской империи посетил Рим в 663 году, однако не остался там. В 668 году Констант был убит своим слугой в Сиракузах, возникший после этого на Сицилии мятеж узурпатора Мезезия был вскоре подавлен. Восшествие на престол старшего сына Константа, Константина IV (668—685), не было отмечено какими-либо значимыми событиями[81], однако ещё при жизни его отца его младшие братья Ираклий и Тиверий были коронованы как императоры и считались соправителями. В 670 году Константин IV своим указом подтвердил их равные с ним права. В 681 году Константин, стремясь к неограниченному правлению, решил отнять у своих братьев все императорские права. Несмотря на сопротивление сената и армии, сохранявших верность старому обычаю, Константин лишил братьев титулов, в конце 681 года отрезал им носы. С тех пор, по мнению историка Г. А. Острогорского, укрепились принципы единодержавия и монархического престолонаследия. Институт соправительства, хотя и сохранился, перестал оказывать влияние на государственное управление, если старший император был совершеннолетний и дееспособный. После скоропостижной смерти Константина ему наследовал 16-летний Юстиниан II (685—695 и 705—711)[82]. Первое правление Юстиниана II, отмеченное успешными войнами против славян[83], масштабными внутренними реформами[84] и активной религиозной политикой[85], было в целом удачным. Однако антиаристократическое направление внутренней политики привело к тому, что в результате мятежа аристократической партии венетов Юстиниан II был свергнут и лишён носа[86].

VIII век. Ветшание имперской идеи

Свергнутый и безносый

«Чехарда» слабых императоров завершилась с приходом к власти Льва III Исавра (717—741), которому удалось основать династию[88]. В день крещения он объявил соправителем своего сына Константина (741—775), положив начало традиции коронации родившихся в порфире младенцев[89]. В 726 году от имени их обоих вышел сборник законов «Эклога»[90]. Константин V имел шесть сыновей, и из них старший Лев IV (775—780) был назначен соправителем при крещении, Христофор и Никифор получили титул кесаря в 769 году. Средние сыновья Никита и Анфим стали новелиссимами при жизни отца, а самый младший, Евдоким, получил этот титул уже в правление Льва. Ни одного из своих братьев Лев не назначил соправителем и преемником, и только в 776 году, по требованию войска, он венчал на царство своего пятилетнего сына Константина (780—797). Уступая просьбам народа, Лев «приказал им присягнуть и всё войско присягнуло на честных и животворящих древах, и легионы, и сенат, и внутренние отряды, и все граждане, и мастеровые, не принимать другого царя кроме Леона, Константина и семени их и собственноручно все подписали письменную присягу»[91]. То, что для укрепления прав своего старшего сына Лев предпочёл опереться на волю народа означает, что в это время принцип единовластия с распространением на престол только старшего сына ещё не был очевиден для византийцев. После скоропостижной смерти Льва императором стал 10-летний Константин, официально разделивший престол со своей матерью Ириной, которая смогла пресечь заговор в пользу Никифора[92]. Даже после достижения сыном совершеннолетия Ирина не хотела выпускать власть из своих рук. Естественным образом вокруг каждого из них образовались партии, имеющие при этом противоположные религиозные взгляды. Когда Ирина потребовала от армии принесения ей присяги, в которой бы она упоминалась на первом месте, а Константин как её соправитель на втором, её поддержала европейская часть армии, но против выступили малоазийские войска, в результате чего в октябре 790 года Константин VI смог стать единовластным правителем. Однако Константин не был сильным правителем, и в 792 году Ирина смогла вернуть прежнюю схему совместного правления. Когда после поражения от болгар[англ.] снова началось движение в пользу Никифора, по приказу Константина тому были выколоты глаза, а остальным дядьям были отрезаны языки. Последовавшая за этим гражданская война и развод лишили Константина всяческой поддержки, и когда по приказу его матери он был ослеплён в 797 году, никто не встал на его защиту. В результате Ирина стала первой женщиной, управлявшей Византией не как регента, но от собственного имени. Примечательно, что в законодательных актах Ирина обозначала себя как «василевс», а не женской формой этого титула «василисса» (др.-греч. βασίλισσα)[прим. 8][94].

25 декабря 800 года папа римский Лев III в соборе Святого Петра в Риме возложил императорскую корону на голову Карла Великого. Этот акт стал кульминацией начавшегося задолго до этого процесса падения авторитета Византии в глазах Рима. Карл, подчинив Баварию и Саксонию, разгромив лангобардов — выполнив задачу, оказавшуюся Византии не по силам, превратил своё государство в величайшую державу тогдашнего христианского мира. По замечанию Г. А. Острогорского, «трагедией старой Империи было то, что в то время, когда во главе франкской державы стоял один из величайших правителей Средневековья, её собственная судьба находилась в руках женщин и евнухов»[95]. Коронация Карла, проведённая по образцу византийских церемоний, подрывала основополагающий принцип единственной Империи, которой до того времени являлась Византия. С тех же позиций исходили и в Риме, подразумевая под Империей возрождённую Западную империю. Тем не менее, Карлу пришлось решать связанные со своей коронацией проблемы. Попытка объявить престол Константинополя вакантным, поскольку его занимала женщина, ни к чему не привела. В 802 году в Константинополь прибыло посольство Карла и папы с предложением Ирине вступить в брак с их государем «чрез то соединить восток с западом»[96]. Однако вскоре после их прибытия Ирина была свергнута, и решение проблемы было отложено[97].

Первая половина IX века. Дворцовые перевороты и Аморийская династия

Очередной удар престижу императорской власти нанесла

Основной проблемой, с которой столкнулся

Правивший четверть века

В обширной исторической литературе, появившейся в правление Македонской династии, излагается исключительно негативная точка зрения на Михаила III, представляющая его как пьяницу и еретика. В XX веке наметилась тенденция к улучшению его образа как человека, нелишённого дарований и мужества[108]. Тем не менее отмечается, что последовательное применение убийства как метода избавления от неугодных министров не было в то время распространено «даже в Византии». Чрезвычайно недальновидным было его отношение к Василию, который будучи возведён даже не в кесари, а в августы, не получил права появиться на золотых и серебряных монетах. Это не могло не восприниматься Василием как указание на непрочность его положения[109].

IX—XI века. Македонская династия

По уже сложившейся традиции через непродолжительное время после захвата власти

Сразу же после смерти Александра, случившейся 6 июня 913 года, начались смута в столице и мятеж полководца

Безвольный Роман II полностью находился под влиянием своей второй жены

Иоанн I Цимисхий умер бездетным, и власть перешла к повзрослевшим сыновьям Романа II, хотя идея о праве порфирородных на престол уже не казалась очевидной. Реальная власть находилась в руках Василия II (976—1025), который правил при поддержке своего двоюродного деда паракимомена Василия Лакапина. Фактически только после свержения Лакапина в 985 году началось самостоятельное правление Василия II[123]. Константин VIII (1025—1028) был коронован в августы и считался соправителем своего брата с 962 года, но не принимал участие в управлении государством до смерти брата; его самостоятельное правление было бессобытийно и кратно[124]. Перед смертью он избрал своим преемником Романа III (1028—1034), который сочетался браком со старшей дочерью Константина VIII Зоей и был коронован патриархом Алексием Студитом. Власть Романа основывалась, таким образом, не только на родстве с Македонским домом, но и на воле императора Константина. Михаил IV Пафлагонский (1034—1041) вступил на престол и был коронован патриархом Алексием как муж Зои, следовательно, он правил по праву родства и избрания Зоей. Однако избрание женой предшественника, а не им самим, считалось недостаточным, и поэтому был разослан манифест, в котором утверждалось, что Михаил IV якобы был избран ещё при жизни Романа и по его воле. Племянник Михаила IV, Михаил V Калафат (1041—1042) был заблаговременно усыновлён Зоей и после отречения Михаила IV был избран на престол Зоей как её соправитель и коронован патриархом Алексием. Кроме того, ещё при жизни Пафлагона, удалившегося в монастырь, его братья, главным образом Иоанн Орфанотроф, подделали от имени императора грамоту, в силу которой Калафат занял место своего августейшего дяди[125].

После свержения Калафата Зоя непродолжительно правила совместно со своей сестрой

Дука, у которого были сыновья, смог воскресить систему сотоварищества. Его младший сын, порфирородный

XII век. Правление столичной аристократии

Переворот, совершённый

В части проблемы передачи власти Комнины сталкивались с теми же проблемами, что и их предшественники. Хотя Иоанн II был по традиции объявлен императором при крещении в 1088 году, а затем соправителем в 1092 году вместо

После смерти Мануила I начался непродолжительный период внутрисемейной борьбы за власть между про-латинской партией регентов малолетнего

Падение Андроника привело к власти знатное семейство Ангелов, возвысившееся благодаря браку одной из дочерей Алексея I. В 1195 году Исаак II (1185—1195) был свергнут и ослеплён в результате заговора своего старшего брата Алексея III (1195—1203), который, не считая свою фамилию достаточно знатной, приказал именовать себя Комнином[141]. Пощадив сына свергнутого брата, Алексей III совершил ошибку, поскольку тот, сбежав из заключения, начал искать поддержки у зарубежных монархов для своего восстановления на престоле. В конце концов 14 июля 1203 года с помощью крестоносцев Константинополь был взят, Алексей III бежал с казной, а на престоле был восстановлен Исаак II. Его сын Алексей IV (1203—1204) был коронован соправителем. В январе 1204 года они были свергнуты восстанием, и на 3 месяца, до падения города 13 апреля, правителем империи был зять Алексея III, Алексей V Дука[142].

XIII—XV века. Последний расцвет и падение византийской монархии

| 36 | Смерть от естественных причин |

| 20 | Насильственная смерть |

| 18 | Кастрация, выкалывание глаз, отрезание носа и т. д. |

| 3 | Смерть от голода |

| 1 | Смерть от попадания молнии |

| 1 | Смерть от ранения отравленной стрелой |

| 12 | Смерть в заключении в тюрьме или монастыре |

| 12 | Добровольное или принудительное отречение |

| 3 | Смерть в бою |

| 1 | Смерть в плену |

После падения Константинополя в 1204 году правители Никейской империи (1204—1261), считая себя преемниками императоров Византии, поставили перед собой задачу возвращения захваченных крестоносцами земель. Это, вместе с возросшим национальным самосознанием, диктовало необходимость соблюдения преемственности во внешних атрибутах императорской власти. Одновременно значительно возросла роль войска и знати в избрании императора, а также совета регентства. В 1205[прим. 12] году зять Алексея III Ангела Феодор I Ласкарис (1205—1221) был избран собранием знати, а при Иоанне III Ватаце (1221—1254) и Феодоре II Ласкарисе (1254—1258) это собрание превращается в постоянный совет при императоре для решения важных государственных вопросов. При никейских императорах произошли некоторые изменения в церемонии коронации: был возрождён забытый в IX веке обычай поднятия на щит при избрании императора, знаки императорского достоинства (туфли и хламида) императоры теперь надевали сразу, а не после освящения патриархом. Аналогичные изменения произошли и в основанном двоюродным братом Исаака II Михаилом Ангелом[146] Эпирском царстве[56]. Заключая договор с венецианским правителем Константинополя в 1219 году, Феодор I назвал венецианского дожа «деспотом и господином четверти и ещё полчетверти Ромейской империи», что отражало сложную схему раздела Византии после захвата Константинополя; в том же документе себя он именовал «Феодор, во Христе Боге благоверный император и правитель ромеев, вечно август, Комнин Ласкарь» (лат. Theodorus in Chrito Deo fidelis Imperator et moderator Romeorum et semper augustus Comnenus Lascarus)[147].

Наследником скончавшегося в 1258 году Феодора II был его 7-летний сын

При наследниках Михаила VIII Византия превратилась во второстепенное государство, не способное к проведению самостоятельной политики. Для этого периода характерно повышение роли соправителя, что выразилось в титулярном уравнивании императора и предполагаемого наследника престола — оба они теперь носили титул не только василевса, но и автократора. Начали появляться тенденции к разделу государства. Супруга Андроника II (1282—1328) Ирина Монферратская потребовала раздела империи между всеми пятью сыновьями императора от двух браков, в чём ей было отказано. Как пишет Никифор Григора, «неслыханное дело,— она хотела, чтоб они управляли не монархически по установившемуся у римлян издревле обычаю, но по образцу латинскому, то есть, чтобы, разделив между собою римские города и области, каждый из её сыновей управлял особою частью, какая выпадет на его долю и поступит в его собственное владение, и чтоб, по установившемуся закону об имуществе и собственности простых людей, каждая часть переходила от родителей к детям, а от детей к внукам, и так далее»[152][153]. Тем не менее раздел империи произошёл в результате внутрисемейного конфликта между Андроником II и его внуком Андроником III (1328—1341). В 1325 году Андроник III был коронован соправителем своего деда, а в 1328 году он захватил столицу и стал править единолично, принудив деда к отречению[154].

После смерти Андроника III началась

После возвращения на престол Иоанн V вёл борьбу со своим сыном

Император и общество

Народ, сенат и армия

Существование одной лишь фактической основы для императорской власти приводило к большим неудобствам. Воля императора имела значение только при условии добровольной покорности общества. Назначенный по желанию царствующего государя наследник престола мог быть признан или отвергнут подданными, особенно если возникали обстоятельства, дискредитирующие авторитет власти, от которой исходило назначение. Такими обстоятельствами могло быть прекращение царствовавшей ранее династии. В связи с этим византийские императоры искали других опор для своего трона и заботились о том, чтобы вступление их на престол было признано не только предшественником-императором, но и подданными. Степень необходимости этого согласия зависела от конкретных обстоятельств: если император, по воле которого преемник занимал престол, пользовался значительным авторитетом, то и дополнять его волю согласием подданных не было особенной надобности или даже можно было совершенно обойтись без него. Если авторитет предшественника был незначителен, или если преемник вступал на престол помимо воли предшественника, то согласие подданных оказывалось необходимым. Обращение к воле народа, получившей такое значение в деле передачи высшей власти, происходило и при других важных обстоятельствах[164].

Формы обращения к народной воле в Византии не изменились существенно с первых веков существования императорской власти. До конца III века выбор императора принадлежал

Как правило, восшествие на престол совершалось с согласия сената и народа, и каждый претендент, начиная восстание, прилагал усилия, чтобы привлечь их на свою сторону. В тех случаях, когда смена одного императора другим носила тиранический характер, или когда вступивший на престол не мог опереться на волю прежде царствовавшего государя, в дополнение к авторитету сената и народа требовался ещё авторитет синода (независимо от коронации, всегда бывшей непременным условием) и царской стражи. Если вопрос шёл не о престолонаследии, а о каком-нибудь менее важном, хотя и серьёзном случае, имевшем отношение к внутренней или внешней политике, то императорская власть довольствовалась тем, что обращалась к содействию одной какой-нибудь силы — сената или народа. Во всех случаях, когда высшая власть обращалась к воле подданных, было в обычае производить раздачу благ, и несоблюдение этого древнего обычая считалось предосудительной чертой в императоре, признаком скупости и неуважения к традиции. Благодеяния выражались в том, что члены сената повышались в чинах и должностях, народу раздавались денежные и другие подарки. В дополнение к благодеяниям, уже оказанным, принято было обещать новые раздачи в будущем; обещания давались или в речах, которые вновь вступивший на престол произносил к сенату во дворце и народу с дворцового балкона, или в манифестах, которые издавались по случаю вступления на престол. В некоторых случаях давались обещания о принятии важных государственных мер[166].

Связь между императором и народом столицы олицетворяли димархи (др.-греч. δήμαρχος), которые в ранний период возглавляли партии ипподрома, а затем сохранили только церемониальную роль[167][168].

Церковные полномочия императора

Начиная с XIX века, в западной историографии распространён тезис о главенствующей роли византийского императора в

Полномочия императора как

Помимо участия в разработке церковного законодательства, императоры часто вмешивались в определение состава входящих в церковную службу песнопений и даже сами были авторами некоторых из них. Феодосий II (402—450) и его сестра Пульхерия своим указом ввели в повсеместное управление трисвятую песнь, Юстиниан I был автором церковного гимна «Единородный Сыне»[175].

Концептуально оформленное описание взаимоотношения между светской и церковной властями Византии содержится в ряде правовых документах. VI новелла Юстиниана I постулирует различные задачи священства и царства, «из которых первое заботится о Божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни». Дальнейшая разработка этого тезиса содержится в сборнике законов IX века Эпанагоге[176].

Император-законодатель

В постклассический период основными источниками права становятся императорские конституции (лат. leges) и юридическая доктрина, то есть сочинения классических юристов (лат. iura)[177]. Первая программа систематизации источников права была разработана в канцелярии императора Феодосия II в 429 году, результатом чего стало создание Кодекса Феодосия. В конституции, вводящей в действие Кодекс Феодосия, император указывает, что он счёл задачей своего правления сделать повсеместным совершенное знание закона. Структурными элементами нового свода стали «всеобщие законы» (лат. leges generales). Согласно конституции императора Западной империи Валентиниана III, ко всеобщим законам, основной характеристикой которых являлась насколько возможно широкая степень известности этих конституций населению империи, относились[178]:

- конституции, которые император направил сенату;

- эдикты. Прообразом императорского эдикта являются эдикты римских магистратов с тем отличием, что действие императорского эдикта не прекращалось после завершения правления издавшего его императора[179];

- приравненные к эдикту конституции, распространяемые наместниками провинций;

- те конституции, в которых императором явно указано, что они могут применяться по аналогии;

- конституции, относительно которых указано, что они являются обязательными для всех граждан империи[180].

Следующая систематизация была предпринята по инициативе императора Юстиниана I в 529—534 годах, конечным результатом которой стало второе издание Кодекса Юстиниана, в который вошли императорские конституции, и Дигест — антологии сочинений классический римских юристов. В правление Юстиниана концепция делегирования законодательной власти народа императору, становление которой относится к эпохе принципата, претерпела дальнейшее развитие. Теперь уже любое постановление императора уподоблялось «публичному закону» (лат. lex publica), то есть закону, принятому всем гражданским коллективом для всех граждан[181]. В Кодексе Юстиниана воспроизводится фрагмент конституции Валентиниана III, в которой провозглашается принцип связанности принцепса законами (лат. princeps legibus alligatus) — хотя ему и подобало быть от них свободным, он добровольно отказывается от этой привилегии. Вместе с тем в Институциях Юстиниана указывается, что народ полностью уступил императору свою законодательную власть[182].

Последней в истории Византии официальной систематизацией источников права стали созданные при первых императорах

Дворцы

Изначально Большой дворец был построен в

Около 969 года император Никифор Фока (963—969) решил, что охрана и обслуживание старых зданий обходятся слишком дорого. Он построил вокруг нового дворца стену, отделив его от старых зданий и сделав кафизму (императорскую ложу на ипподроме) основным входом в дворцовый комплекс из города. Использовавшаяся прежде как главный вход Халка[англ.] была восстановлена при Комнинах и использовалась в церемониальных шествиях в сторону собора Святой Софии. После этого старый дворец окончательно пришёл в упадок, а новый просуществовал в хорошем состоянии до Четвёртого крестового похода, хотя Комнины предпочитали жить во Влахернском дворце, который при них был расширен и украшен. После разрушения Большого дворца в 1204 году крестоносцами и восстановления византийской монархии в Константинополе Палеологи также предпочли жить во Влахернах. Тем не менее, старый дворец использовался в церемониальных целях по некоторым случаям[186].

Церемонии с участием императора

Сакральный характер церемоний

Кроме ограничений, связанных с неразвитостью системы престолонаследия, византийские императоры дополнительно были ограничены в своих действиях необходимостью следования обрядам, соблюдению придворного этикета и церемоний. Исполнять положенные по церемониалу обряды, не выходить из рамок традиционных форм жизни считалось непременной обязанностью императора, и ничто не освобождало от неё византийского монарха. Умирающий от отравления медленным ядом Роман III Аргир[187], невзирая на ужасные физические страдания, не пропускал ни одного слова в церемониях. Страдающий от припадков эпилепсии Михаил IV в период припадков болезни должен был выполнять все полагающиеся публичные мероприятия в сопровождении специально приставленных лиц, которые при необходимости должны были его скрыть занавесками. Даже Константин Мономах в разгар подагры при всём его нежелании принимать участие в церемониях не мог уклониться от этой обязанности. Единственное послабление, доступное ему, состояло в том, что на аудиенциях его усаживали так, чтобы по возможности уменьшить страдания, а на великих выходах в церковь искусно усаживали в седло. Высокие и сильные конюшие поддерживали его с обеих сторон; лошадь вели тихим шагом, а чтобы она не поскользнулась, с мостовой снимали камни[188].

Тщательное выполнение церемоний со стороны императоров рассматривалось как проявление

.В неофициальных документах к императору прилагаются эпитеты, указывающие на его святость и божественность. Придворный историк и чиновник высокого ранга Михаил Пселл (XI век) в панегириках и письмах, в том числе и к частным лицам, называет императора святым и божественным[190], Константина Мономаха величает солнцем, сыном Божьим, его слова — «божественными глаголами». Эпитет святости присваивается императору не только придворными льстецами, но и лицами, не имеющими отношения ко двору, в отдалённых от столицы местах. Императоры удостаивались богоравного почитания, выражавшегося в поклонении и в славословиях; первой заботой придворных, низложивших Романа Диогена после его пленения турками, было разослать грамоты, повелевавшие не воздавать ему такого почитания. Поклонение состояло в наклонении головы до самой земли и целовании руки, славословия заключались в многолетиях, к которым присовокуплялись хвалебные эпитеты; в этих славословиях даже в XI веке, по свидетельству папы Льва IX, частично сохранялась латинская терминология[191].

Атрибуты императора

Императорские регалии, или инсигнии (лат. insigniae), частично произошли от отличий римских магистратов, в частности консульских, частично возникли уже в византийский период. Прежде всего для них было характерно исключительное право использование пурпурного красителя[192]. Облачение византийского императора постепенно приобрело сходство с одеждами патриарха. Основными его элементами были:

- стемма (др.-греч. στέμμα) или диадема являлась одним из основных, наряду с пурпурными туфлями, знаков отличия императора[193]. Для XII века описание диадемы приводит Анна Комнина: «Императорская диадема правильным полукругом облегала голову. Вся диадема была украшена жемчугами и драгоценными камнями, одни из которых вставлялись в неё, другие привешивались; с каждой стороны у висков, слегка касаясь щёк, свисали цепочки из жемчуга и драгоценных камней. Эта диадема и является отличительной особенностью императорской одежды. Венцы же севастократоров и кесарей только в отдельных местах украшены жемчугом и драгоценными камнями и не имеют округлённого покрытия»[194];

- далматика — длинная шёлковая туника. Не известно точно, какого покроя был этот вид одежды и чем он отличался от сходного по виду скарамангия[195]. Согласно трактату О церемониях, облачение Анастасия I (491—518) называлось sticharion divetision. С XIV века в употребление вошёл саккос[196][197];

- лор, или лорум (др.-греч. λῶρος) — узкий платок длиной до 5 метров, обматывавшийся несколько раз вокруг тела. Конец лора перекидывался через левую руку. Императоры надевали лор в отдельных торжественных случаях поверх дивитисия. Согласно Константину Порфирородному, эта одежда символизировала крест как орудие победы Христа[198]. В облачении патриарха лору соответствовал омофор[199];

- Михаил Керуларий (1043—1058), основывая свои притязания на так называемом Константиновом даре — поддельном документе IX века, даровавшем папе римскому право носить все царские отличия[199];

- на голове император носил туфу (венец, др.-греч. τοῦφα) или корону (типа др.-греч. στέφανος или др.-греч. στέμμα) с крестом. Аналогичный головной убор, митру, константинопольские патриархи стали носить только в турецкий период[202];

- в руках императоры держали скипетр[203][204].

Облачение императора и важнейшие реликвии хранились в домовом храме святого Феодора, расположенного в Хрисотриклинии (др.-греч. ὁ Χρυσοτρίκλινος) — золотом зале Большого императорского дворца[205]. Там же происходило вручение регалий императору в ходе торжественной церемонии провозглашения. Этот зал служил местом для торжественных выходов[206]; в нём стоял серебряный царский трон, отделённый от предназначенного для публики пространства завесой, которая могла подниматься и опускаться[207]. О том, как совершалось провозглашение, можно судить по примеру Михаила Пафлагона. Императрица Зоя одела его в златотканую одежду, на голову возложила венец, посадила его на трон, сама села возле него в подобной же одежде и всем придворным приказала поклоняться и славословить вместе себя и Михаила, что и было сделано. Приказание передано было также находившимся вне дворца, и весь город присоединился к славословию. Затем через эпарха города разослана была повестка сенаторам явиться во дворец для поклонения новому императору. Собравшиеся сенаторы поодиночке подходили к сидевшим на троне царю и царице, кланялись до земли, относительно императрицы ограничивались одним поклоном, а у императора целовали ещё правую руку. После того Михаил был провозглашён самодержавным императором[208]. Таким же образом был провозглашён Константин X Дука, с тем отличием, что на трон его посадил и пурпурную обувь ему надел Пселл и что на троне Дука сидел один, всё остальное было по обычаю — точно так же поодиночке подходили, кланялись и славословили[203].

В храме святого Феодора хранился также жезл Моисея — крест, привезённый в Константинополь при Константине Великом. Во время больших императорских выходов его несли перед процессией веститоры[англ.]. В том же храме хранились и другие императорские реликвии — трактат «О церемониях» сообщает о мечах, двух украшенных эмалью и драгоценными камнями золотых щитах и двух копьях[209][210].

Торжественные выходы

Ежедневные выходы

О том, как в X веке происходил ритуал ежедневного выхода византийского императора, известно из трактата «

По воскресным дням после

В XI веке, в связи со сложными взаимоотношениями между императорами

Производство в чины

В воскресные дни нередко совершалось производство в чины. Возведение в самые высшие чины —

Внешние выходы

Наружные высочайшие выходы происходили по воскресным и праздничным дням — в ту или иную церковь. Царь отправлялся или пешком, если церковь была недалеко, например, дворцовый храм, храм

На зрелище великого царского выхода собирался смотреть весь город, и, пользуясь этим случаем, народ временами не ограничивался принятыми славословиями и песнопениями, но высказывал иными способами знаки особого своего расположения и неприязни[222].

Приём иностранных делегаций

Государственные приёмы происходили в Магнаврском дворце, возле которого придворные собирались к 7 часам утра. После того как во дворец по системе коридоров прибывал император и занимал своё место на троне Соломона, придворных впускали в зал в сопровождении несущих жезлы остиариев[англ.]. После того как чужестранец входил и падал ниц, начинали звучать органы партий венетов и прасинов. Встав, иноземец приближался ещё на несколько шагов к трону, после чего органы прекращали играть. После того как посол приближался на положенное расстояние, логофет дрома начинал задавать предписываемые протоколом вопросы — о здоровье его государя, его высших вельмож и благоденствии народа. Одновременно с этим начинал работать повергающий в изумление варваров механизм трона — львы на ступенях трона ревели и били хвостами, птицы пели на деревьях — «перед императорским троном стояло бронзовое, но позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы различных видов, тоже бронзовые с позолотой, певшие на разные голоса согласно своей птичьей породе. Императорский же трон был построен столь искусно, что одно мгновение казался низким, в следующее — повыше, а вслед за тем — возвышенным; [трон этот] как будто охраняли огромной величины львы, не знаю из бронзы или из дерева, но покрытые золотом; они били хвостами о землю и, разинув пасть, подвижными языками издавали рычание»[223]. Автоматон останавливался в моменты, когда иностранец начинал говорить, и снова включался, когда тот уходил[224]. В ходе этого действа протонотарий дрома вносил дары посла императору, и снова начинали играть органы. После завершения подношения даров наступали тишина и неподвижность. По знаку логофета чужеземец совершал проскинезу и выходил из зала под музыку вновь начинавших играть органов, замолкавших с его выходом. Приём на этом заканчивался. Практические вопросы во время этой церемонии не обсуждались[225].

Такой приём описан посетившим в X веке

Погребение

Императоров IV—V веков хоронили в саркофагах, изготовленных из порфирового мрамора, добываемого в Египте. Местом упокоения императоров до XI века была Церковь Апостолов, разрушенная вскоре после завоевания Константинополя в 1453 году турками-османами. Последним императором, похороненным там, был умерший в 1028 году Константин VIII, после чего церковь медленно приходила в упадок. После 1028 года местами захоронения были различные храмы и монастыри. Наибольшее количество императорских захоронений приходится на основанный в XII веке Комнинами монастырь Пантократора, где покоятся четыре императора (Иоанн II, Мануил I, Мануил II и Иоанн VIII)[227].

В трактате «О церемониях» приводится перечень императорских захоронений, начиная с Константина Великого[прим. 13], с указанием материала, использованного для изготовления саркофага. Список доведён до правления Никифора Фоки. Ещё одним источником об императорских захоронениях является список, составленный в начале XIII века Николаем Месаритом. Этот документ упоминает только 13 монументальных саркофагов[228].

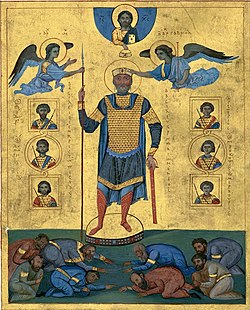

Император в искусстве

Чрезвычайно обширный пласт византийского искусства посвящён изображению императора. Его особенностью является повторение на протяжении веков некоторого числа основных тем, приспособленных для показа основных аспектов императорской власти. В разные исторические эпохи иконографические и эстетические характеристики этих произведений менялись, варьировался список тем, делались акценты то на одной, то на другой группе сюжетов, но в целом цикл императорских изображений оставался одним и тем же[229].

В императорском искусстве изображение правителя занимает центральное положение в любом изображении и либо составляет ядро больших

При этом было совершенно не обязательно, чтобы изображение императора имело черты сходства с оригиналом. Иногда изображения на монетах царствовавших друг за другом монархов ничем не отличались либо отличались небольшой характерной деталью, например, бородой. По мнению крупнейшего специалиста по византийскому искусству А. Грабара, такое упрощение нельзя объяснить только упрощённым видением художников Средневековья, это явление отражало то обстоятельство, что «в качестве темы портретного искусства император совсем не существует вне своего ранга или его социальной и одновременно мистической функции»[234].

Одной из основных тем императорского искусства была победа императора и его символическое орудие победы, которое примерно с 400 года приняло форму креста, заменив в этом качестве лабарум[235]. Другая категория изображений была призвана подчеркнуть власть василевса. В композициях со своими подданными император принимает поклонение и приношения народов, назначает чиновников и председательствует на церковных соборах. Композиции, на которых с императором изображён Христос, призваны подтвердить право василевса на господство. Для того, чтобы эта идея была донесена до подданных, оба вида композиций выражались одинаковыми иконографическими средствами[236].

Статистические данные

Однозначно определённого перечня византийских императоров нет. Например, по подсчёту Г. Острогорского, с 324 по 1453 год Византией правили 88 императоров, тогда как Ш. Диля, их насчитывалось 107 с 395 года[237]. Современный исследователь Р.-Й. Лили (Ralph-Johannes Lilie) насчитал 94 императора и самостоятельно правивших императриц. Даже если учитывать только тех их них, вступление во власть которых сопровождалось аккламацией и коронацией из рук патриарха, некоторые правители Византии классифицируются как узурпаторы[238]. В среднем продолжительность одного царствования составляла приблизительно 12 лет, у узурпаторов 11 лет[239]. При этом в истории Византии случались периоды смуты, когда смена власти происходила гораздо чаще — 7 императоров в период с 695 по 717 год, 5 императоров в 797—820 годах, 7 императоров в 1055—1081 годах, 6 в период с 1180 по 1204 год. Из всех династий, занимавших византийский престол, наиболее продолжительными были царствования Палеологов, правивших в последний период (1259—1453)[240]. 36 императоров были свергнуты, 5 или 6 (если учитывать Юлиана Отступника) пали в бою[238].

Примечания

Комментарии

- ↑ Применительно к императорам даты в скобках здесь и далее обозначают даты правления.

- ↑ Наряду с правилами назначения членов Сената, епископов и прочих должностных лиц[36].

- ↑ Об участии патриарха впервые известно по поводу коронации императора Льва I (457—474). Существенно, что это была первая коронация после Халкидонского собора (451), после которого роль патриарха заметно возросла. Однако в церемониях коронации это был, вероятно, не самый важный эпизод[53].

- архиереем на улице[58].

- ↑ Из других источников известно, что определяющую роль в избрании Валентиниана сыграл Цензорий Дациан[63].

- ↑ В 599 году произошло разрушительное землетрясение, эпидемия бубонной чумы в Малой Азии унесла более 3 миллионов жизней, в течение трёх лет Сирию разоряла саранча[73].

- ↑ Флавий родился расслабленным и не мог держать головы, Феодосий был глухонемым[77].

- ↑ Тем не менее, на монетах она названа «василисса»[93].

- ↑ Существуют разногласия в источниках относительно даты смерти Мануила, возможно, он умер в 838 году, и тогда регентом был другой брат Феодоры Сергий Никиат[104].

- ↑ Поскольку матерью Льва была наложница Михаила III Евдокия Ингерина, длительное время дискутировался вопрос о том, не был ли настоящим отцом Льва Михаил. В настоящее время на этот вопрос даётся отрицательный ответ[111].

- ↑ Феофано была дочерью трактирщика[120].

- ↑ Датировка провозглашения Феодора императором в 1205 году основана на одной из речей Никиты Хониата[144]. Исходя из других источников, до 1208 года Феодор носил титул деспота; эту точку зрения разделяет Г. А. Острогорский[145].

- музее Пия-Климента.

Источники и использованная литература

- ↑ Князький, 2010, с. 27.

- ↑ Князький, 2010, с. 33.

- ↑ Аммиан Марцеллин. Деяния, кн. XV, ч. 5, § 18.

- ↑ Кулаковский, 2003, с. 72.

- ↑ Kelly, 1998, p. 143.

- ↑ Watson A. Aurelian and the Third Century. — 2004. — P. 188.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 52.

- ↑ Bury, 1910, p. 30.

- ↑ Кулаковский, 2003, с. 73.

- ↑ Юстиниан I. Новелла 105 (англ.) // trad. by F. H. Blume Annotated Justinian Code. Архивировано 6 октября 2014 года.

- ↑ Mommsen, 1893, p. 351.

- ↑ Bury, 1910, p. 40.

- ↑ Mortreuil, 1847, p. 35.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 258.

- ↑ Bréhier, 1906, p. 162.

- ↑ Bréhier, 1906, p. 165.

- ↑ Bréhier, 1906, pp. 172—173.

- ↑ Вальденберг, 2008, с. 142.

- ↑ Bréhier, 1906, p. 170.

- ↑ Bréhier, 1906, p. 173.

- ↑ Bury, 1910, pp. 19—20.

- ↑ Ahrweiler, 1975, p. 22.

- ↑ Angelov, 2014, p. 123.

- ↑ Вальденберг, 2008, с. 143.

- ↑ Laurent, 1939, p. 359.

- ↑ Bréhier, 1906, p. 175.

- ↑ Bury, 1910, p. 21.

- ↑ Успенский, 2000, с. 36.

- ↑ Ульянов, 2008, с. 35.

- ↑ Angelov, 2014, p. 124.

- ↑ Angelov, 2014, p. 126.

- ↑ Величко А. М.. Политико-правовой статус византийских императоров. Историческое и идейное изменение их полномочий. Православие.ру (23 января 2013). Дата обращения: 2 октября 2014. Архивировано 16 апреля 2015 года.

- ↑ 1 2 Медведев, 2001, с. 49.

- ↑ Kern, 1939, p. 21.

- ↑ Grierson, 1941, p. 22.

- ↑ 1 2 Dagron, 2003, p. 15.

- ↑ Диль, 1947, с. 61—62.

- ↑ Медведев, 2001, с. 46.

- ↑ Медведев, 2001, с. 48.

- ↑ Raybaud, 1968, p. 60.

- ↑ Продолжатель Феофана, 2009, с. 169.

- ↑ Медведев, 2001, с. 50.

- ↑ Медведев, 2001, с. 51—57.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 259.

- ↑ Paillard, 1875, p. 397.

- ↑ Paillard, 1875, p. 398.

- ↑ Paillard, 1875, p. 401.

- ↑ Paillard, 1875, p. 392.

- ↑ Летопись византийца Феофана, л. м. 6076

- ↑ Paillard, 1875, p. 393.

- ↑ Paillard, 1875, pp. 394—395.

- ↑ Paillard, 1875, pp. 398—399.

- ↑ 1 2 3 4 Острогорский, 1973.

- ↑ Успенский, 2000, с. 69.

- ↑ Успенский, 2000, с. 25—26.

- ↑ 1 2 Жаворонков, 1988.

- ↑ Ульянов, 2008, с. 133—134.

- ↑ Вернадский, 1926, с. 149.

- ↑ Поляковская, 2003, с. 315.

- ↑ Karayannopulos, 1956, pp. 369—370.

- ↑ Евсевий, Слово василевсу Константину, по случаю тридцатилетия его царствования, 5

- ↑ Аммиан Марцеллин. Деяния, кн. XV, ч. 8, § 8—9.

- ↑ Чекалова, 2003, с. 6.

- ↑ Аммиан Марцеллин. Деяния, кн. XXVI, ч. 1, § 3—5.

- ↑ Аммиан Марцеллин. Деяния, кн. XXVI, ч. 4, § 1—3.

- ↑ Аммиан Марцеллин. Деяния, кн. XXVII, ч. 6, § 6.

- ↑ Karayannopulos, 1956, pp. 375—376.

- ↑ Чекалова, 2003, с. 8.

- ↑ Чекалова, 2003, с. 17—20.

- ↑ Karayannopulos, 1956, pp. 382—384.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 61.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 62.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 164.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 172—174.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 179.

- ↑ Пигулевская, 1946, с. 189.

- ↑ 1 2 Кулаковский, 1995, с. 29.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 162—165.

- ↑ Летопись византийца Феофана, л. м. 6076

- ↑ Острогорский, 2011, с. 166.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 174—175.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 181—182.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 185.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 186—193.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 193.

- ↑ Левченко, 1947, с. 181—183.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 198—200.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 211—214.

- ↑ Paillard, 1875, p. 448.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 218.

- ↑ Летопись византийца Феофана, л. м. 6268

- ↑ Острогорский, 2011, с. 237—238.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 347.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 240—243.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 245.

- ↑ Летопись византийца Феофана, л. м. 6294

- ↑ Острогорский, 2011, с. 247—248.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 260—262.

- ↑ Bury, 1912, p. 325.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 265—269.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 270—273.

- ↑ Kazhdan, 1991, p. 1416.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 455.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 289.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 292.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 302—303.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 452.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 293.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 453.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 575.

- ↑ 1 2 Острогорский, 2011, с. 304.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 313.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 523.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 334—335.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 336—338.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 344—346.

- ↑ Острогорский, 2011, прим. 1, с. 345.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 353.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, pp. 527—529.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 359.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 359—370.

- ↑ Грабар, 2000, с. 35—36.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 374—376.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1993, p. 707.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 259—260.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 260.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 261.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 439—446.

- ↑ Анна Комнина, Алексиада, IX, 9

- ↑ Bellinger, Grierson, 1996, p. 182.

- ↑ Magdalino, 1983, p. 330.

- ↑ Evans, Wixom, 1997, p. 209.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 461.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1996, p. 244—245.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 466.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 473.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 478.

- ↑ Magdalino, 1983, p. 327.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 484.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 487—489.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 498.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 506—507.

- ↑ Sabatier, 1862, p. 22.

- ↑ Sinogowitz, 1952.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 521.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 518.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 524.

- ↑ Беляев, 1893, с. 285—288.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 542—546.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 556.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 558—560.

- ↑ Никифор Григора, История ромеев, VII, 5

- ↑ Острогорский, 2011, с. 580—581.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 604—606.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 615.

- ↑ Dölger, 1938.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 632—633.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 636.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 652.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 656—658.

- ↑ Острогорский, 2011, с. 670.

- ↑ Грабар, 2000, с. 102—103.

- ↑ Грабар, 2000, с. 116—119.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 261—262.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 262—263.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 263.

- ↑ Weiss, 1969, S. 76.

- ↑ Поляковская, 2003, с. 318—319.

- ↑ Дагрон, 2000, с. 81.

- ↑ Bury, 1910, p. 32—33.

- ↑ Евсевий, Жизнь Константина, IV, 24

- ↑ Вернадский, 1926, с. 144—147.

- ↑ Вернадский, 1926, с. 147—149.

- ↑ Dagron, 2003, p. 3.

- ↑ Вернадский, 1926, с. 148—149.

- ↑ Вернадский, 1926, с. 149—152.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 12.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 21—23.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 29.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 33.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 45.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 52—54.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 9.

- ↑ Сильвестрова, 2007, с. 56.

- ↑ Featherstone, 2008, p. 508.

- ↑ Featherstone, 2008, pp. 508—509.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 145.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 269.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 270.

- ↑ Например, Пселл, Хронография, Константин X Дука, II

- ↑ 1 2 Скабаланович, 2004, с. 271.

- ↑ Kazhdan, 1991, pp. 999—1000.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1996, p. 165.

- ↑ Анна Комнина, Алексиада, III, 4

- ↑ Беляев, 1893, с. 52.

- ↑ Kazhdan, 1991, pp. 638—639.

- ↑ Э. П. Л., М. Н. Бутырский. Дивитисий. Православная энциклопедия. Дата обращения: 4 октября 2014. Архивировано 21 июля 2014 года.

- ↑ Kazhdan, 1991, pp. 1251—1252.

- ↑ 1 2 Вернадский, 1926, с. 153.

- ↑ Kazhdan, 1991, p. 2135.

- ↑ Пселл, Хронография, Роман III, X

- ↑ Вернадский, 1926, с. 153—154.

- ↑ 1 2 Скабаланович, 2004, с. 272.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1996, pp. 170—173.

- ↑ Беляев, 1891, с. 11.

- ↑ Беляев, 1891, с. 30.

- ↑ Беляев, 1891, с. 23.

- ↑ Пселл, Хронография, Михаил IV, II—III

- ↑ Беляев, 1893, с. 45—46.

- ↑ Bellinger, Grierson, 1996, pp. 173—176.

- ↑ Беляев, 1893, с. 6—8.

- ↑ Featherstone, 2008, p. 511.

- ↑ Беляев, 1893, с. 16—17.

- ↑ Беляев, 1893, с. 22.

- ↑ Беляев, 1893, с. 24—25.

- ↑ Беляев, 1893, с. 28.

- ↑ Featherstone, 2008, p. 512.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 274.

- ↑ Беляев, 1893, с. 35.

- ↑ Беляев, 1893, с. 40.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 275—276.

- ↑ Скабаланович, 2004, с. 276.

- ↑ Лиутпранд Кремонский, Антападосеос, книга VI, V

- ↑ 1 2 Featherstone, 2008, p. 514.

- ↑ Литаврин, 1981, с. 46.

- ↑ Литаврин, 1981, с. 44.

- ↑ Vasiliev, 1948, pp. 6—7.

- ↑ Vasiliev, 1948, p. 7.

- ↑ Грабар, 2000, с. 24.

- ↑ Грабар, 2000, с. 25.

- ↑ Bréhier, Batiffol, 1920, pp. 61—63.

- ↑ Грабар, 2000, с. 26.

- ↑ Грабар, 2000, с. 25—28.

- ↑ Грабар, 2000, с. 29—31.

- ↑ Грабар, 2000, с. 52.

- ↑ Грабар, 2000, с. 114—115.

- ↑ Диль, 1947, с. 61.

- ↑ 1 2 Lilie, 2007, S. 212.

- ↑ Lilie, 2007, S. 216.

- ↑ Kazhdan, 1991, p. 692.

Литература

Первичные источники

- Аммиан Марцеллин. Римская история / Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни под ред. Л. Ю. Лукомского. — СПб.: Алетейя, 1994. — 558 с. — (Серия «Античная библиотека». Раздел «Античная история»). — 5000 экз.

- Анна Комнина. Алексиада. — СПб.: Алетейя, 1996. — 704 с. — ISBN 5-89329-006-X.

- Никифор Григора. История ромеев. — СПб.: Своё издательство, 2013. — Т. I. — 438 с. — ISBN 978-5-4386-0136-4.

- Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчёт о посольстве в Константинополь / пер. И. Дьяконов. — М.: Русская панорама, 2006. — 192 с. — 1200 экз. — ISBN 5-93165-160-8.

- Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / Любарский Я. Н.. — СПб.: Алетейя, 2003. — 397 с. — ISBN 5-89329-594-3.

- Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / изд подготовил Любарский Я. Н. — 2 изд.. — СПб.: Алетейя, 2009. — 400 с. — (Византийская библиотека. Источники). — ISBN 978-5-91419-146-4.

- Феофан Исповедник. Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта. — М., 1884.

- Pseudo-Kodinos. Traité des offices / Verpeaux J.. — Paris, 1966. — 420 p.

Исследования

на английском языке

- Angelov A. In search of God's only emperor: basileus in Byzantine and modern historiography // Journal of Medieval History. — 2014. — Vol. 40, № 2. — P. 123—141. — .

- Dumbarton Oaks, 1993. — Vol. III. — 887 p. — ISBN 0-88402-045-2.

- Bellinger A. R., Grierson P. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. — Dumbarton Oaks, 1996. — Vol. IV. — 736 p. — ISBN 0-88402-233-1.

- Oxford Univ. Press, 1910. — 49 p.

- Bury J. B. A History of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene to the accession of Basil I (A. D. 802—867)). — London: Macmillan & Co., 1912. — 530 p.

- Cambridge University Press, 2003. — 337 p.

- Evans E., Wixom W. D. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843—1261. — Metropolitan Museum of Art, 1997. — 604 p. — ISBN 0-87099-778-5.

- Garland L. Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium AD 527—1204. — Routledge, 1999. — 343 p. — ISBN 0-415-14688-7.

- Grierson P. Election and Inheritance in Early Germanic Kingship // Cambridge Historical Journal. — 1941. — Vol. 7, № 1. — P. 1—22. — .

- Featherstone J. Emperor and Court // The Oxford Handbook of Byzantine studies. — Oxford University Press, 2008. — P. 505—517. — ISBN 978-0-19-925246-6.

- Kelly Ch. Emperors, Government and Bureaucracy // CAH. — Cambridge University Press, 1998. — Vol. XIII. — P. 138—183. — ISBN 978-0-521-30200-5.

- Kern F. Kingship and Law in the Middle Ages. — Oxford: Basil Blackwell, 1939. — 214 p.

- Magdalino P.[англ.]. Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik // Speculum. — 1983. — Vol. 58, № 2. — P. 326—346. — .

- Maguire H. Byzantine Court Culture from 829 to 1204. — Dumbarton Oaks, 1997. — 264 p. — ISBN 0-88402-308-7.

- The Oxford Dictionary of Byzantium : [англ.] : in 3 vol. / ed. by Dr. Alexander Kazhdan. — New York ; Oxford : Oxford University Press, 1991. — 2232 p. — ISBN 0-19-504652-8.

- Vasiliev A. A. Imperial Porphyry Sarcophagi in Constantinople // Dumbarton Oaks Papers. — Dumbarton Oaks, 1948. — Vol. 4. — P. 3—26. — .

на немецком языке

- Dölger F. Johannes VI. Kantakuzenos als dynastischer Legitimist // Анналы института имени Н. П. Кондакова. — Прага, 1938. — Bd. X. — S. 19—30.

- Karayannopulos J. Der frühbyzantinische Kaiser // Byzantinische Zeitschrift. — München, 1956. — Bd. 49. — S. 369—384.

- Lilie R.-J. Der Kaiser in der Statistik. Subversive Gedanken zur angeblichen Allmacht der byzantinischen Kaiser // Hypermachos: Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. — 2007. — S. 211—233.

- Mommsen T. Abriss des römischen Staatsrechts. — Leipzig, 1893. — 363 S.

- Sinogowitz B. Über das byzantinische Kaisertum nach dem Vierten Kreuzzuge (1204-1205) // Byzantinische Zeitschrift. — München, 1952. — Bd. 45. — S. 345—356.

- Weiss G. Joannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönchin der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert. — Wiesbaden, 1969. — 174 S.

на русском языке

- Беляев Д. Ф. Обзор главных частей Большого дворца византийских царей. — Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. — СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1891. — Т. I. — 200 с.

- Беляев Д. Ф. Ежедневные и воскресные приёмы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии в IX—X в. — Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. — СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1893. — Т. II. — 308 с.

- Беляев Д. Ф. Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя. — Byzantina. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. — СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1906. — Т. III. — 189 с.

- Вальденберг В. Е. История византийской политической литературы в связи с историей философских течений и законодательства. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. — 536 с. — ISBN 978-5-86007-581-8.

- Величко А. М. История византийских императоров. В 5 тт. М., Изд. ФИВ. 2009.

- Величко А. М. Политико-правовые очерки по истории Византийской империи. М., Изд. ФондИВ. 2008. — 248 с.

- Величко А. М. Церковь и император в византийской и русской традиции (историко-правовые очерки). СПб., Изд. Юридического института. 2006. — 237 с.

- Вернадский Г. В. Византийские учения о власти императора и патриарха // Сборник статей, посвященных памяти Н. П. Кондакова. — Прага, 1926. — С. 143—154.

- Грабар А. Император в византийском искусстве. — М.: Ладомир, 2000. — 328 с. — ISBN 5-86218-308-6.

- Дагрон Ж. Восточный цезаропапизм // ГЕNNADΙΟΣ. — М.: Индрик, 2000. — С. 80—99. — ISBN 5-85759-068-X.

- Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. — М., 1947. — 182 с.

- Жаворонков П. И. Избрание и коронация никейских императоров // Византийский временник. — М.: Наука, 1988. — № 49. — С. 55—59.

- Жолие-Леви К. Образ власти в искусстве Македонской эпохи (867—1056) // Византийский временник. — М.: Наука, 1988. — Т. 49. — С. 143—162.

- Князький И. О. Император Диоклетиан и закат античного мира. — СПб.: Алетейя, 2010. — 144 с. — (Античная библиотека. Исследования). — ISBN 978-5-91419-310-9.

- Кулаковский Ю. А. История Византии. — СПб.: Алетейя, 2003. — Т. I. — 492 с. — ISBN 5-89329-618-4.

- Кулаковский Ю. А. История Византии. — СПб.: Алетейя, 1995. — Т. III. — 454 с. — ISBN 5-89329-618-4.

- Левченко М. В. Венеты и прасины в Византии V-VII вв. // Византийский временник. — 1947. — Т. 1. — С. 164—183.

- Литаврин Г. Г. Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь: Проблема источников // Византийский временник. — М.: Наука, 1981. — № 42. — С. 35—48.

- Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. — СПб.: Алетейя, 2001. — 576 с. — (Византийская библиотека. Исследования). — ISBN 5-89329-426-2.

- Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда коронования // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Искусство и культура. — М.: Наука, 1973. — С. 33—42.

- Острогорский Г. А. История Византийского государства / Пер. с нем.: М. В. Грацианский. Ред. П. В. Кузенков. — М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 895 с. — ISBN 978-5-91362-458-1.

- Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI-VII вв. / Отв. редактор акад. В. В. Струве. — М.‒ Л.: Издательство Академии наук СССР, 1946. — 291 с. — (Труды института востоковедения, т. XLVI).

- Поляковская М. А. Император и народ в Византии XIV в. в рамках церемониального пространства // Материалы XI Международных научных Сюзюмовских чтений. — Екатеринбург, 2003. — № 34. — С. 314—321.

- Поляковская М. А. Сакрализация парадной жизни византийского императорского дворца эпохи Палеологов // Известия Уральского государственного университета. — Екатеринбург, 2009. — № 4 (66). — С. 229—237.

- Поляковская М. А. Поздневизантийский чин коронования василевса // Византийский временник. — М.: Наука, 2009. — № 68. — С. 5—24. Архивировано 4 марта 2016 года.

- Сильвестрова Е. В. Lex Generalis Императорская конституция в системе источников греко-римского права V—X вв. н.э.. — М.: Индрик, 2007. — 246 с. — ISBN 978-5-85759-427-8.

- Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI веке. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. — Т. I. — 448 с. — ISBN 5-89740-107-4.

- Ульянов О. Г. О времени возникновения инаугурационного миропомазания в Византии, на Западе и в Древней Руси // Русь и Византия: Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада: Тезисы докладов XVIII Всероссийской научной сессии византинистов. — М.: ИВИ РАН, 2008. — С. 133—140. — ISBN 5-94067-244-2.

- Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. — М.: Языки российской культуры, 2000. — 144 с. — ISBN 5-7859--145-5.

- Чекалова А. А. Архонты и сенаторы в избрании византийского императора (IV-первая половина VII в.) // Византийский временник. — М.: Наука, 2003. — Т. 62 (87). — С. 6—20.

на французском языке

- Ahrweiler H. L'idéologie politique de l'Empire byzantin. — Paris: Presses universitaires de France, 1975. — 158 p.

- Bratianu G. I. Empire et "Démocratie" à Byzance // Byzantinische Zeitschrift. — 1937. — Т. 37. — С. 86—111.

- Bréhier L. L'origne des titres impériaux à Byzance // Byzantinische Zeitschrift. — Leipzig, 1906. — Т. XV. — С. 161—178.

- Bréhier L., Batiffol P. Les survivances du culte impérial romain. — Paris, 1920. — 73 p.

- Gasquet A. De l'autorité impériale en matière religieuse à Byzance. — Paris, 1879. — 269 p.

- Guilland R. Études de topographie de Constantinople byzantine. — Berlin: Akademie-Verlag, 1969. — 595 p.

- Laurent V. Notes de titulature byzantine // Échos d'Orient. — 1939. — Т. 38, № 195—196. — С. 355—370. — .

- Mortreuil J. A. B. Histoire du droit byzantin, ou du droit romain dans l'Empire d'Orient, depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. — Paris, 1847. — 508 p.

- Paillard A. Histoire de la transmission du pouvoir impérial à Rome et à Constantinople. — Paris, 1875. — 521 p.

- Raybaud L. P. Le gouvernement et l'administration centrale de l'Empire byzantin sour les premiers Paléologues (1258—1354). — Paris, 1968. — 293 p.

- Sabatier J. Description générale des monnaies byzantines frappées sous les empereurs d'Orient depuis Arcadius jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II. — Paris, 1862. — Т. I.

Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |